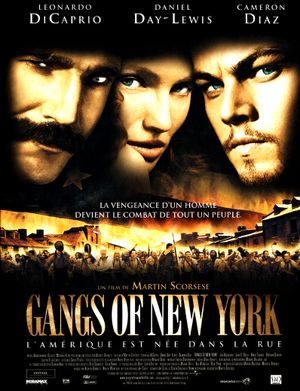

Trois décennies de maturation furent nécessaires avant que Gangs of New York puisse voir le jour : c’est le grand projet de Scorsese, le retour aux sources de l’Histoire, celle d’une ville dont il est l’un des cinéastes les plus illustres, et dont il a déjà visité le passé dans Le Temps de l’innocence : après celui des élites, place aux racines populaires.

Cette remontée aux sources primitives se symbolise par l’ouverture dans une caverne qui a tout de la préhistoire : l’ancestrale transmission du père au fils, et l’injonction programmatique : « Don’t ever look away », que Scorsese prend à son compte en s’octroyant la mission de regarder l’histoire en face, sans détours et racontée par ceux qui la firent sans que la mémoire leur accorde la place qui leur est due.

Sur ce plan, le film tient ses promesses : boue, sang et larmes maculent la fameuse intersection des Five Points, où la faune locale se limite aux balbutiements de la civilisation urbaine. Scorsese ne cache pas ses ambitions documentaires en s’attardant à bon escient sur le melting pot bouillonnant qu’est la ville, entre pseudo natifs et irlandais, asiatiques et noirs, dont le sort est particulièrement complexe puisqu’on leur attribue la responsabilité de la Guerre Civile en cours.

C’est là toute la complexité du film : faire entrer en résonance le destin local à celui d’une nation, et de ce point de vue, la saga est une réussite : de la parole populaire raciste, anti noirs et immigrants (il est à ce titre amusant de voir Daniel Day Lewis fustiger Lincoln dix ans avant de l’interpréter brillamment chez Spielberg) aux élites déphasées de la Cinquième avenue, des manœuvres politiques municipales aux émeutes de la conscription, les différents arcs narratifs s’entremêlent avec virtuosité.

Cette vision panoramique par le prisme de cette vue plongeante sur le fameux Paradise Square occasionne le souffle épique qu’ambitionne Scorsese : splendeurs de décors et de la reconstitution, et une belle gestion des foules qui oscillent entre le grotesque (les beuveries, les bordels, la lutte des différentes factions de pompiers, un match de boxe en citation directe à Gentleman Jim) et le grandiose.

La trame générale, celle de la vengeance d’un fils sur un homme qui pourrait devenir son père de substitution, n’est pas primale pour rien : empruntant autant à la tragédie antique qu’à Shakespeare, elle s’inscrit dans une logique de récit fondateur. C’est la raison pour laquelle le rituel et les cérémonies jalonnent tout le film : dans ce pays encore dénué d’union nationale, chaque groupuscule se réfugie dans ses propres coutumes, qui souvent entrent en collision avec celles des autres. C’est d’autant plus vrais que les élites n’ont rien à offrir : la corruption caractérise les hommes politiques et le splendide plan séquence autour du bateau permettant un trajet de l’arrivée de l’immigrant à son enrôlement jusqu’au dépôt des cercueils en dit long sur la façon dont le gouvernement considère ses citoyens.

Autant d’éléments qui devraient faire de Gangs of New York une somme indépassable, ce qu’il n’est pourtant clairement pas.

Habitué à des caméos dans la plupart de ses films, Scorsese est ici un patricien des élites dans une splendide villa sur le point d’être mise à sac par les émeutiers. Cette image est ironiquement révélatrice de la position qu’il occupe par rapport à son sujet : il le contemple sans réellement le voir, par les yeux d’un historien plus que d’un observateur. Il faudrait sans doute donner aussi leur part de responsabilité aux studios financiers de cette immense production qui explosa toutes les prévisions en terme de durée de tournages et de budget. Mais les limites sont bien là : le film ne cesse de se voir plombé par son discours, et par la façon dont il tente de vulgariser ses enjeux. Une voix off scolaire, des flashbacks poussifs, une vision en surplomb qui nous font à maintes reprises voir les coutures de la superproduction. Dans les Affranchis et Casino, autres grands pans de l’histoire, Scorsese parlait de sa vie autant que de son pays : l’humour était présent, et les personnages existaient, ce qui n’est pas toujours le cas ici, tant la surenchère phagocyte un grand nombre de caractères.

A ces limites s’ajoutent cette ambition du grand spectacle qui peut devenir proprement maladroite. Si la montée en tension et le final cataclysmique fonctionnent, le combat des deux ennemis se fracassant sur les émeutes collectives, on ne peut pas en dire autant de certaines scènes supposées grandioses : la première bataille accompagnée par la musique de Peter Gabriel est sacrée faute de goût, et ce ne sont pas les fioritures formelles sur les ralentis au hachoir qui rééquilibreront cet amer goût de kitsch.

Ce sens du rituel qui motive les personnages paralyse paradoxalement une grande partie du film : tout n’est qu’apogée, et les personnages semblent sans cesse à la crête de leurs émotions, au point d’en perdre une grande part de crédibilité, voire d’humanité. Cette théâtralité constante, cette quête d’un souffle à la fois tragique et historique a beau éblouir, elle fatigue aussi, et conduit le cinéaste nerveux et habité des débuts à un académisme pesant d’autant plus regrettable qu’on sait avec quel talent il peut embrasser un récit. Le récent Loup de Wall Street en atteste, il ne l’a pas perdu. Reste à trouver des sujets qui ne se figent pas dans les chromos de l’histoire et vibrent encore d’une folie proche de ses propres obsessions.

http://www.senscritique.com/liste/Integrale_Martin_Scorsese/1467032