Sing for song drives away the wolves.

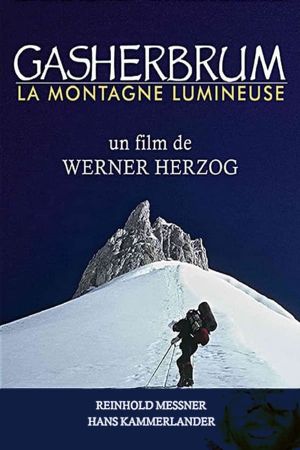

Il existe dans la chaine de l’Himalaya des sommets plus hauts que les autres, convoités par les plus téméraires alpinistes. Ces pics que ces chevronnées habitués escaladent (sans camp fixe ni radio ni oxygène) avec peu de chance de parvenir à en redescendre. Les Gasherbrum sont de ceux-là mais ils ont la particularité chère à nos deux compères fous, d’être au nombre de deux sur le même flanc de montagne. Deux sommets d’affilée, deux 8000m en une seule ascension, cela devient leur ultime but, l’enjeu d’une vie. Herzog va les accompagner avec son caméraman jusqu’à mi-chemin. Là où les premières épaisses glaces ne sont encore que des marqueurs, libérant parfois de folles trouées d’eau turquoise ici ou cascades boueuses là.

Ces eaux déchainées et ces hommes en marche rappellent inévitablement Aguirre et ses longues séquences à longer le fleuve et les forêts. Ce sont les plus beaux moments du film, où l’infiniment minuscule et éphémère côtoie, par la caméra d’Herzog, l’infiniment grand et permanent selon un silence terrifiant ou un vacarme assourdissant. Et puis quand on ne l’attend pas le film offre des brèches merveilleuses. Ici un massage pakistanais on ne peut plus dynamique, quasi tribal, qui ne brise pourtant jamais le discours tout à fait censé du grimpeur en pleine préparation physique et mentale.

Et puis il y a aussi ces instants où le cinéaste scrute leur intimité et leurs douleurs, écoutant le récit de l’un d’eux, Reinhold Messner, qui se confie à propos de la perte de son frère survenue durant l’une de leurs excursions suicidaires. Il finit par en pleurer. Par craquer totalement. Et Herzog a l’élégance de filmer ces larmes jusqu’au bout. Les larmes c’est quelque chose qui se filme en entier ou pas du tout. Ce qui est beau dans ce sanglot à peine retenu, c’est qu’on ne sait pas très bien s’il prend sa source dans la douleur du souvenir ou dans la peur et l’exaltation du présent, étant donné qu’il attaque la fin de son ascension le lendemain. Ce qui est beau c’est aussi de voir cet homme, passionné et fou allié, encore attaché aux hommes, à l’émotion de la perte, à sa famille, il parle aussi de sa mère.

C’est un homme – son acolyte, Hans Kammerlander sera plus discret, plus pudique devant la caméra du cinéaste allemand – sur deux dimensions, qui rêve de ne plus grimper tant il a conscience du danger que cela représente, pour lui et ceux qui l’accompagnent. Bien que la mort ait imprégné nombreuses de ses excursions (des groupes parfois décimés) il dit ne pas avoir envie de mourir. Il dit juste qu’il n’a pas trouvé l’équivalent qui lui permettrait d’accomplir à ce point sa motivation quotidienne et vitale consistant à suivre un chemin jusqu’à ce qu’il disparaisse. Marcher jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de marcher. Jusqu’au bout du monde. Toute une vie contenue dans une excursion. Infinie. Un artiste fondu dans son art. Herzog dit se reconnaître beaucoup en lui.

Et que dire de ce morceau de Popol Vuh, Sing for song drives away the wolves, utilisé lors d’une séquence complètement libre, échappée, détachée, probablement l’une des plus belles pièces du compositeur couplée à l’une des plus belles séquences de tout le cinéma de Werner Herzog.