Epitaphe dans la douleur, Gertrud est un véritable traumatisme pour Dreyer. 10 ans après Ordet (séparé lui-même de plus d’une décennie de Jour de Colère), ce retour s’accompagne d’une hostilité criante, l’avant première française laissant un accueil glacial à cette œuvre qu’on juge froide, ennuyeuse et d’une austérité rebutante. Le cinéaste ne s’en remettra jamais véritablement, ne trouvant l’énergie et les soutiens pour deux projets qu’il avait encore, à savoir une adaptation de Médée et un travail depuis longtemps mûri, une vie de Jésus. Il finira son existence vivant chichement, à la tête d’un cinéma de Copenhague, regardant les films des autres.

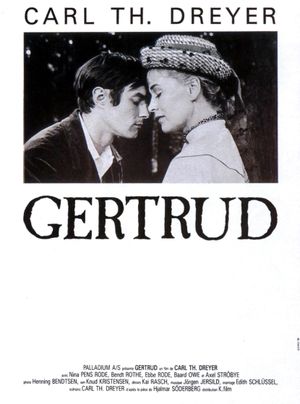

Il faut reconnaître que son dernier film ne cherche pas à séduire. Sommet d’épure, il adapte encore une fois une pièce de théâtre (après Le Maitre du Logis et Ordet), et délaisse tous les procédés cinématographiques qui pourraient en adoucir la rigueur littéraire. Gertrud est un film de dialogues, de plans-séquences presque statiques, une épreuve d’intégrité qui explose au visage du spectateur.

Mais il ne faut pas se laisser abuser par la radicalité du dispositif, qui pourrait laisser croire à une œuvre de pure théorie esthétique, et ce paradoxe fait toute la singularité de ce film hors norme : Gertrud est une immense film d’amour.

Portrait de femme en trois temps et autant d’hommes, cet essai désenchanté fait le bilan des attentes et des désillusions d’une épouse qui décide de mettre en mot et d’agir. En quittant son mari, en se donnant à l’homme qu’elle aime, en refusant le retour de son ancien amour. En osmose avec la radicalité du cadre qui l’accompagne, Gertrud impose la clarté de son raisonnement, explicite ses attentes et solde ses comptes. L’homme, veule et confit dans l’autorité que lui a octroyé son sexe, n’en sortira pas grandi, poursuivant cette place fondamentale accordée à la femme dans l’œuvre du cinéaste.

Précis de décomposition sentimentale, le récit enchaîne des face à face décisifs et cliniques, qui confrontent la femme à ses désirs, ses attentes et ses croyances. Suffisamment rare pour être remarqué dans l’œuvre de Dreyer, Gertud ne croit pas en Dieu (« j’aimerais croire en un dieu pour lui demander de te protéger », dira-t-elle à son amant), et lui substitue la foi l’amour. Reste à le mettre à l’épreuve du vécu. Un mari qui ne la regarde plus (« Le vide que je laisserai en partant sera insignifiant », assène l’épouse sur le départ), un musicien croyant affirmer sa liberté en refusant l’engagement et les actes (« il y a tant de musique en toi qui mérite d’être écrite », lui dit-elle avec admiration sans comprendre à ce moment-là qu’elle fait aussi état de son amour et de son courage), et un poète qui a plus écrit sur l’amour qui n’a su le voir lorsqu’il était dans ses bras.

Lorsqu’ils perdent, les hommes se réveillent. Brusque vibration au sein d’un cadre indifférent, à l’image de l’aplomb avec lequel leur conquête perdue les contemple. Gertud n’avait pas d’autre choix que de faire bouger les lignes : « Il y avait un tel vide dans ma vie », explique-t-elle. Pourtant, aucune récompense ne sera à attendre tant la médiocrité des mâles est éclatante.

A l’image, l’austérité des décors, réduits à des façades hiératiques, la réduction des personnages en présence et la durée des séquences, tout semble rivé à la théâtralité la plus primaire, inféodée à l’implacable rythme du temps réel. Pourtant, cette rigidité fait toujours sens. La place des silhouettes, cette insistance avec laquelle on filme, en un cadre unique deux personnes souvent incapables de se regarder dans les yeux, la manière dont Gertrud occupe l’espace avec un visage toujours enluminé, ou s’intègre dans un miroir faisant d’elle une figure presque hors du temps, tout concourt à faire de cette femme le pivot d’un espace qu’elle déplie à sa volonté, à l’image de cette superbe ouverture sur le piano du fond, annonce de son évanouissement qui autorisera une courte ellipse jusqu’à la journée suivante.

Les images seront déchirées, les promesses non tenues, les désillusions à la hauteur des espoirs qu’on avait osé formuler. La modernité tranchante de ce film éclate à chaque plan, par la crudité avec laquelle une femme ose parler de son plaisir charnel – et révéler à son mari qu’il doit son mariage à cette seule satisfaction, malheureusement jamais suivie d’un amour véritable, par le courage de ses refus, démythifiant le poète honoré en grande pompe, et qui idéalise un amour perdu dont il a fait, avec immaturité, une préciosité littéraire, jusqu’à lui imposer ce bilan glacial sur lui-même : « Trop tard, en vain : c’est la définition de ma vie ». Refus du lyrisme, lucidité sur la fragilité de l’amour à l’épreuve de son partage, admiration toujours intacte pour les portraits et la violence des tempéraments : tout Bergman est ici en germe.

L’épilogue, ajouté par Dreyer à la pièce, permettra une remise en perspective de ce pessimisme. Par la mise en valeur d’une vertu indestructible, celle de l’amitié ; par l’intégrité d’une femme qui a forgé, dans sa solitude, la conviction d’avoir agi selon son cœur, même si dans la douleur ; et, enfin, par la reconnaissance que la cause même de cette douleur, l’amour, se devait d’être infligé pour pouvoir, au soir de sa vie, prétendre avoir vécu. Testament ambivalent, qui rejoint le sublime souvent atteint par les protagonistes de Dreyer au terme de leur parcours, et qui parachève une œuvre condamnée à se taire sur cet éloge fragile, mais convaincu, d’une accessible transcendance à nos tristes existences.

(8.5/10)