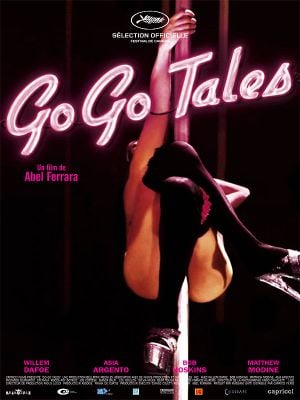

Monté depuis cinq ans (où il fut présenté au festival de Cannes), écrit depuis dix, le nouveau film d’Abel Ferrara se marie pourtant parfaitement avec sa date de sortie, il raconte beaucoup de la crise d’aujourd’hui, où seul le capitaliste s’en sortira. Willem Dafoe, alter ego évident du cinéaste, appartient plutôt à cette génération du rêve, privilégiant son bébé (son club/son cinéma) à la réussite qu’il engendre et le film s’oriente sur un moment en particulier où ce dernier joue avec la chance ses dernières billes pour ne pas que son navire coule. Le film pourrait être d’une tristesse démesurée, plombé par cette idée de monde en sursis, il a bien entendu quelque chose de très touchant dans son approche mais il choisit clairement de traiter cela sous la forme d’une screwball comedy, selon un film d’ambiance, fluide et léger. Et pourtant tout se joue sur les enchaînements, à la fois foutraques et jouissifs, le film n’est que vitesse (il raconte le quotidien – l’action doit se dérouler sur 48h – d’un stripclub, en plein déclin) et pourtant ce n’est que de la mise en scène ! D’une grande liberté de rythme et de ton, Ferrara s’affranchit même d’un scénario commun pour n’en garder que cette mouvance générale superbement agencée (ambiance musicale / mouvements corporels / trajectoires caméra) et cette atmosphère d’alcool, de tabac et de chair joyeusement contagieuse. Car s’il n’y a guère de construction précise selon un dessein précis, le film semblant même avoir été écrit sur le tas, le travail sonore est absolument démentiel. C’est à la fois extrêmement chargé et jamais assourdissant, c’est limpide, agréable, on a continuellement la sensation de flotter et surtout de ne rien maîtriser, de tout découvrir, d’être sans cesse surpris et uniquement par la mise en scène. Le film ne s’aventure jamais loin du Paradise (enseigne du stripclub) et s’il en sort, à quelques minuscules reprises c’est pour approcher l’endroit où Ray Ruby joue sa loterie dans un garage désaffecté à une vingtaine de mètres ou pour suivre les serveurs/videurs sur le trottoir avec constamment en hors-champ cette rue new-yorkaise dont on entendra seulement les bruits. Cette approche cinématographique du lieu rappelle énormément Meurtre d’un bookmaker chinois de Cassavetes ou encore le Casino de Scorsese. Ce sont des lieux de cinéma magnifique, des mondes. Le Paradise est le monde de Go go tales. Nous ne verrons rien d’autre. Et nous y verrons tout. Nous pénètrerons chaque classe de ce monde. Une fois parmi ce qu’il reste de la clientèle, ensuite parmi ce groupe féminin qui s’apprête à se mettre en grève car les rémunérations ne suivent plus, ou encore dans les cuisines, au centre même de la scène, ou bien entendu aux crochets de ce patron paumé, réduit à faire le yo-yo entre faire le show entre deux danses, régler ses problèmes avec la propriétaire, prétexter une sortie à la banque quand il file jouer au loto, se reposer sur son divan ou observer son stripclub à travers ses caméras de surveillance. Il y a un côté Tony Montana dans cet homme, un Montana adoucit, sympathique, qui aura atteint un peu de son rêve mais qui ne le contrôlerait plus (où l’insignifiant aurait remplacé la grandeur) mais qui aura malgré tout tenu cette volonté en parti grâce à cette sympathie et ce respect qu’il témoigne à ses filles (certaines refusent de l’abandonner car, disent-elles, il ne les a jamais oubliées) qu’il refuse de voir disparaître (il suffit de voir cette manière qu’il a de faire encore comme si tout allait bien, d’effectuer ses promesses et même restant courtois, alors que ça l’ennuie terriblement, lorsqu’une des filles lui demande un congé maternité par exemple). C’est cette empathie et cette folie générales qui me fascinent dans Go go tales. Il faut voir Willem Dafoe se démener pour tenter de retrouver ce billet de loto gagnant égaré, c’est euphorique ! Et cette démarche là est globale, Ferrara agrémente ce lieu de nombreux personnages pittoresques et pathétiques qu’il décrit avec une empathie intéressante, dans la mesure où il ne fustige pas les plus désagréables d’apparence (la proprio, le frangin) puisque cette coïncidence dans l’acharnement contre Ray Ruby suffit à provoquer cette empathie. Tout devient assez génial. Entre une Asia Argento qui promène son Rottweler et lui roule des galoches pour le show, un cuistot qui s’évertue à proposer continuellement des hot dog bio, cette proprio insupportable qui vient quémander ses loyers de retard en menaçant de remplacer cette boite en faillite par une entreprise de sanitaires, ce frangin associé qui voudrait vendre ses parts et tombe sous le charme de la nouvelle Monroe, et tant d’autres figures de simples passages ou bien ancrées dans le tableau aussi excitant que pathétique de ce Paradise que seul un miracle peut sauver. Tout comme ces déambulations féminines entre scènes et coulisses qui à elles seules valent le déplacement tant la réalisation de Ferrara saisit l’énergie qui la traverse de façon magnifique. Et le film regorge de situations inattendues passionnantes comme cette transformation de salle de strip-tease en cabaret afin que les go-go danseuses soient aussi en mesure de mettre en spectacle quelque talent caché chaque jeudi soir dès 23h. L’objet, d’une manière générale, reste plus tripant que subversif (la fin du film suffit à le démontrer) néanmoins le charme dépressif qui y règne vient offrir un contrepoint judicieux à cette énergie du désespoir.