La pieuvre mafieuse a toujours fait fantasmer le cinéma au profit de ce qu’on considère aujourd’hui comme un classicisme, de la trilogie du Parrain au regard plus brutal de Scorsese sur le sujet dans Les Affranchis ou Casino. Si le second initiait déjà une forme de désenchantement par rapport à l’idéalisation du gangster, il restait ce glamour lié au succès des individus, à savoir la richesse, qui irrigue aussi bien des malentendus sur le culte autour du Scarface de de Palma.

Gomorra s’inspire du livre enquête de Saviano, qui décortique avec minutie tous les mécanismes de la Camorra, avec pour parti pris une tonalité documentaire à rebours du faste romanesque inhérent au sujet. L’immersion se fait avant tout dans les classes populaires. Des pontes tirant les ficelles, on ne verra jamais les visages, ni les décisions : il s’agit avant tout de montrer la machine et ses méthodes, l’application directe sur le destin des individus lambdas, rendus incapables de vivre correctement sans elle. Qu’on soit collecteur ou jeune désœuvré, mère inquiète ou candidat à la neutralité, personne n’échappe à l’organisation.

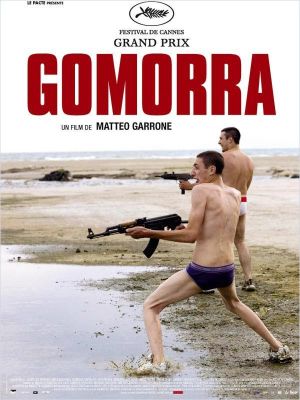

Récit choral, Gomorra se présente comme une tragédie dont les dieux seraient des ordures vénales, et les individus des pions. La trajectoire des jeunes, se rêvant indépendants parce qu’ils ont compris que le langage de la violence est le seul qui vaille, est en cela éloquent : aboyer plus fort, ne penser qu’à soi, se construire une image, qui ne tiendra évidemment pas longtemps face à la puissance du réseau déjà établi.

Matteo Garrone ne fait jamais dans l’esbroufe : celle présente à l’écran, incarnée par certains personnages, est immédiatement désactivée par leur châtiment ou leur ridicule, comme cette ouverture dans les cabines d’UV et la séance de manucure qui voit les métrosexuels ressortir les pieds devant.

En multipliant les personnages et les degrés d’infection, le cinéaste parvient à restituer avec efficacité l’étouffement d’une ville entière : des déchets toxiques enfouis dans le sol à la taxation généralisée tout le monde travaille pour la Pieuvre. Bien plus que la rage ou la violence, c’est la peur qui domine, et cette possibilité de voir n’importe qui tomber à tout moment sous les balles capture rapidement le spectateur.

L’ennemi invisible, omniprésent et silencieux, est enfin rendu particulièrement prégnant par les prises de vues sur la ville, et notamment des grands ensembles : toits décatis, structures de bétons squelettiques, cadrage sur plusieurs niveaux permettent de métaphoriser la gangrène à tous les étages, dans laquelle les autorités perdent leurs repères.

Des entrailles de la terre aux toits, de la mer au ciel, comme en attestent les derniers plans sur une plage où une pelleteuse emporte des corps : pas d’issues, pas d’espoir, pas de dénouement : c’est dans le courage de cette posture que Gomorra distille sa force noire.