Je dois admettre, avant d’avoir vu le film, une appréhension, presque un a priori face aux productions FEMIS, dernières moutures – même si Rebecca Zlotowski est issue de la filière scénario, un peu plus rassurante que la grande filière réalisation.

Et la crainte se révèle assez fondée – avec des contraintes, des incontournables, des tics et des tocs : ici le besoin de faire un film social et un film psychologique, et de lier, très artificiellement les deux. Ainsi la découverte des effets de la dose (d’irradiation) via la démonstration par roulage de pelle et en public. La scène se veut choc, elle est un peu ridicule.

(On pourrait presque penser aux anciens slogans d’Aguigui Mouna, du genre « soyez actifs si vous ne voulez pas devenir radioactifs." Mais Mouna avait le recul et le sourire).

Il y a aussi les citations et les clins d’œil obligés - les échos au cinéma de 1936, Duvivier et Renoir, et même plus récemment aux groupes humains solidaires de Sautet ou de Pialat (dans Loulou par exemple). Les deux scènes de repas festifs entre les ouvriers sont d’ailleurs très réussies. Mais on peut aussi tutoyer le ridicule à travers des références déplacées et vaguement ineptes. Gaby (Thar Rahim), le héros de l’histoire porte ainsi de patronyme de Manda …

Le film offre de belles réussites, en particulier dans sa première partie : l’atmosphère réellement angoissante de la centrale – précisément parce que le danger y est masqué, dans des décors cliniques, si vaste que la caméra se révèle d’ailleurs incapable de les appréhender globalement ; dans les costumes, les uniformes, les tenues de protection, les masques qui nous transportent presque dans un futur très éloigné, dans une ambiance de SF. Et l’idée de faire un film sur un monde aussi présent qu’inconnu, avec une vraie dimension sociale, autour de ces modernes esclaves, de ces « galériens » (le mot vient d’eux-mêmes) est assurément intéressante.

La difficulté tient dans ce que le lien entre le récit social, presque documentaire, clinique et le mélodrame sentimental ne fonctionne pas. Les pièges de l’amour ne sont pas ceux de la centrale nucléaire… Et à ce jeu, le film finit par perdre sur les deux tableaux :

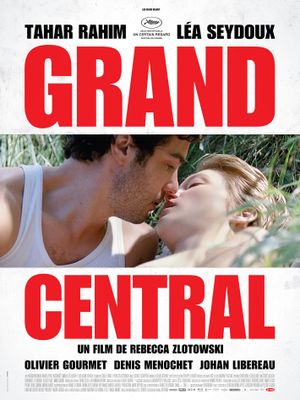

- Les personnages, les individus, ne sont pas suffisamment fouillés, pas plus que leurs relations (et l’on n’évoquera même pas les rôles secondaires), même si la direction d’acteurs est très bonne (Tahar Rahim, Léa Seydoux et le très précieux Denis Menochet) – et ces insuffisances ne suffisent pas à leur apporter une « dose » de mystère mais entraînent plutôt l’indifférence. On s’intéresse peu à l’histoire d’amour entre Tahar Rahim et Léa Seydoux, à sa découverte par le mari (Bruno Menochet), à la manipulation éventuelle liée à la naissance de l’enfant, au parcours à peine suggéré du héros – d’où vient-il ? Où va-t-il ? On s’en moque un peu ;

- Inversement l’accumulation des irradiations sur tous les personnages principaux, qui tombent à tour de rôle, à chaque fois en tentant héroïquement de sauver l’autre, finit par transformer toute la partie presque documentaire et absolument angoissante en mélodrame excessif et assez rebattu.

Il reste, et c’est sûrement le point principal de film, une vraie mise en scène, une patte, une griffe – et sans doute une promesse pour la suite de la carrière de la réalisatrice.

On le sait dès la séance d’ouverture, même si les liens avec la suite peuvent sembler ténus : la parfaite conjonction entre le bruit du train et la musique (de Rob – parfaitement adaptée au thème tout au long du film, presque radio-active) qui vient le doubler à la façon d’un cœur industriel, le travelling dans le couloir, le passage au noir, l’irruption dans le compartiment, l’ellipse.

Le langage du cinéma est à l’œuvre : comme il l’est dans les deux séances, déjà évoquées de repas (avec la chanson, très belle, en hors champ, avant la découverte de la chanteuse pour la première ; pour la seconde, au contraire, la suppression de tout élément sonore pour un travelling magistral ; ou encore le travail sur le hors champ au moment de la bagarre entre les deux hommes ; ou les bruits, plus qu’inquiétants au cœur de la centrale ; ou le contraste entre les intérieurs glacés de la centrale et la lumière du sud, le soleil, les hautes herbes, l’eau et les corps (et c’est bien le seul point commun avec Casque d’or de Becker).

Ce contraste est effectivement très fort – même si la menace, même lors des temps les plus lumineux, n’est jamais très éloignée. Barrant la ligne d’horizon, toujours en arrière-plan se dressent les cheminées de la centrale, ses tours grises, immobiles en sentinelles omniprésentes et plus qu'inquiétantes.

Et c’est une autre belle trouvaille de mise en scène.