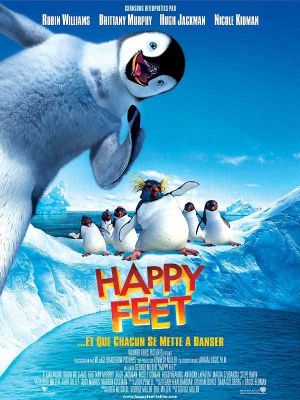

Support: Bluray

George Miller avait fait un écart étonnant dans sa carrière en travaillant sur les deux Babe (il ne réalisa que le second), et Happy Feet semble au premier abord poursuivre dans cette direction. Pourtant, l’idée d’un film se passant en Antarctique est directement liée à Mad Max, le continent méridional étant le wasteland le plus extrême qui soit. C’est donc en toute logique que ce film qui débute comme une fable sur l’acceptation de la différence se transforme peu à peu en quelque chose de beaucoup plus intéressant, de plus profond.

Miller l’admet volontiers, l’écologie ne faisait pas partie de la structure narrative initiale. Mais comment traiter de pingouins sans évoquer la menace lourde qui pèse sur leur habitat? Et c’est donc de la plus belle des manières qu’est introduite cette composante au récit. Les animaux à l’écran présentent un anthropomorphisme minimal : pas de doigts ajoutés pour simplifier l’animation, pas d’enjeux majeurs autres que ceux qui concernent les véritables oiseaux (copuler, manger, survivre), pas de connaissances qui dépasseraient leur cadre de vie. Tout juste a-t-on dessiné des traits plus efféminés aux pingouines, et extrapolé sur le chant de la parade nuptiale. Ce refus de l’anthropomorphisme à outrance permet un contraste fort lorsque Mumble, notre héros danseur, joue justement des traits purement humains pour se faire remarquer d’eux et ultimement mener au sauvetage de sa colonie. Si t’es pas mignon, si l’homme ne peut pas se projeter en toi, tu peux crever la gueule ouverte. Ajoutez à cela une bonne tranche d’obscurantisme religieux (quelques levées de boucliers dans les communautés chrétiennes des USA, pour changer), un soupçon de tensions interraciales, et quelques clins d’œils osés aux plus âgés (du 69 à la levrette), et on comprend mieux l’intérêt de Miller pour le projet.

Mais outre ses thématiques riches, Happy Feet avait de quoi titiller la fibre de filmeur d’action du cinéaste australien, au vu de la permissivité que donne l’animation à la caméra. Et c’est ainsi qu’entre des chorégraphies de claquettes chiadées en motion capture, une foultitude de scènes qui n’ont pas à rougir devant les plus grandes comédies musicales (brassant large dans le paysage musical de l’époque), ce sont les ballets aquatiques qui remportent la médaille. On dirait le film pensé pour la 3D, celle d’un Avatar ou d’un Gravity, mais Warner a retiré les sous avant la diffusion en salle, et il aura donc fallu attendre le deuxième volet pour profiter du relief. La photographie vient sublimer certains plans, comme cette marche dans un blizzard apocalyptique qui nous plonge dans l’univers de Damasio, ou ces images irréelles de l’Odyssée de Mumble chez les hommes.

Cerise sur le gâteau, l’aventure est irrésistiblement drôle, jouant des spécificités du continent polaire, et profitant surtout d’une incroyable distribution, Robin Williams caracolant en tête (malgré que, aujourd’hui, les accents étrangers, on évite).

Non, Happy Feet n’a pas pris une ride, ni sur le fond, ni sur la forme (tout juste peut-on trouver les modèles 3D des animaux assez lisses). Et plus je le revois, plus je l’apprécie.