Le film de François Girard a suscité des réactions très contradictoires chez les critiques québécois, allant du chaud (Odile Tremblay, Valérie Roy, Franco Nuovo) au froid (Marc Cassivi, René Homier-Roy, Martin Gignac). Pour l’essentiel, tous ont louangé les qualités techniques du film, mais les uns y ont vu une saga remplie d’émotions alors que les autres, les froids, lui ont surtout reproché sa froideur.

Ceux qui ont vibré avec cette saga ne manqueront pas d’énumérer une liste de scènes très émouvantes, mais cela ne changera pas le fait que l’émotion des uns n’a pas été ressentie par les autres, sans qu’ils puissent nous expliquer vraiment pourquoi.

Comment comprendre cette différence marquée des réactions entre certains spectateurs et les autres, dont rien ne permet de supposer a priori qu’ils seraient des êtres moins capables d’émotion? De tels écarts n’ont rien d’exceptionnel et on les explique généralement par le vécu de chacun. C’est sans doute aussi le cas ici, mais je voudrais ajouter à cette explication une composante proprement culturelle, qui se combine avec le jeu des différences individuelles. Cette composante me semble opérer sur au moins deux registres : celui de la spiritualité et celui de l’Histoire.

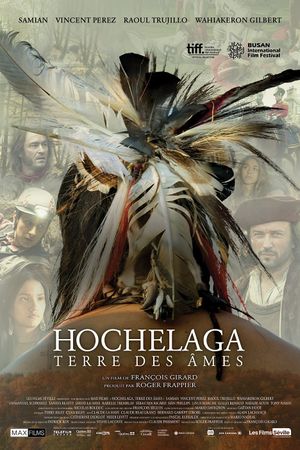

Déjà avec son titre Hochelaga, terre des âmes, le film de François Girard nous amène sur le terrain de la spiritualité. C’est le fil principal qu’il nous propose pour tisser des liens entre les vivants et les morts. À l’autre bout du fil, chez les morts, on trouve un chamane iroquoien ayant vécu il y a 750 ans; à notre bout, c’est un jeune doctorant en archéologie en train de soutenir sa thèse devant un jury.

À première vue, on pourrait voir là une confirmation du mythe occidental voulant que les humains de la « préhistoire » étaient plus religieux que Nous, qui nous concevons comme étant passés au règne de la Science. C’est sans doute ainsi que le récit est décodé par beaucoup, mais on aurait tort d’oublier que l’archéologie est une science qui incorpore aussi une forte dose de spiritualité dans sa quête même, qui consiste à chercher des traces destinées à devenir les objets d’une forme de vénération dans nos musées. De plus, une soutenance de thèse est en soi une cérémonie, peu importe que le diplôme soit décerné en archéologie ou en biogénétique. Et surtout, pour qu’un lien soit établi entre l’humanité du chamane et celle du doctorant, il n’existe aucun procédé excluant la spiritualité, du moins si on souhaite créer un lien de nature identitaire.

Cette proposition du cinéaste attaque de front l’un des fondements essentiels de la culture occidentale actuelle : sa laïcité et, plus profondément, son matérialisme, incarné dans l’affirmation du remplacement de la Religion par la Science. Historiquement, la laïcité a d’abord été un principe de neutralité de l’État par rapport aux différentes religions, mais pour beaucoup de nos contemporains, elle est devenue le rêve d’une éradication de toute trace de religion. Dès lors, on peut imaginer que, pour eux, l’image d’un chamane iroquoien paré de ses plus belles plumes et invoquant les esprits ne suffit pas à mobiliser l’empathie et à partager les émotions qui sont mises en scène. Ce chamane incarne du même coup l’Autre et le spectre de la Religion.

Le deuxième volet de la proposition de François Girard n’est rien de moins que la reconstruction de l’Histoire. Or notre Histoire est aussi porteuse de nos mythes essentiels, et en premier lieu le mythe d’une Histoire qui met pour la première fois le pied ici avec Jacques Cartier — tout vécu antérieur étant de la « préhistoire ».

À cet égard, il est intéressant de comparer le film Hochelaga de François Girard avec le film Nouveau Monde, de Terrence Malick. Ces deux films ont une parenté évidente sur le plan du langage cinématographique et sur celui du thème traité, mais ils ne sauraient être plus opposés sur le plan des mythes qu’ils véhiculent.

Dans les deux films, on assiste à une histoire d’amour entre un Européen et une Amérindienne, mais dans le film de Malick, tout passe par le regard et la vision de l’Européen. C’est lui qui enseigne sa langue à son amante, même s’il est tout seul au milieu d’une société amérindienne. Cela dit tout de la vision occidentale du monde, pour qui Nous sommes des Individus contrairement aux Autres qui sont des collectivités. Cela dit également tout de l’Histoire occidentale, selon laquelle Nous sommes les sujets de l’Histoire et les Autres en sont les objets. Autrement dit, Nous sommes l’Histoire et les Autres font partie de la Géographie. Dans la suite du récit de Malick, l’Amérindienne vivra toutes les étapes de sa civilisation : langue, vêtement, écriture, bonnes manières, jusqu’à son ultime consécration : sa présentation à la Reine d’Angleterre. Quant au héros occidental, il ne sera en rien transformé par sa rencontre avec la culture autochtone. On ne saurait incarner plus radicalement le mythe occidental.

Dans le récit de Girard, tout est inversé : le colon français parle d’amour à son amante dans sa propre langue, et cela dit également tout. Il accepte de l’épouser sur la base de sa culture à elle, qui lui enfile un collier sans ressentir le besoin de passer par les rituels des Français. Cette scène (très émouvante pour beaucoup) incarne à elle seule la nouvelle Histoire que propose François Girard. Cette reconstruction de l’Histoire est précisément ce que Martin Gignac reproche au film de Girard : « L’histoire, ou plutôt les histoires tirées ne rendent pas justice à la grande Histoire en place, celle qui mériterait ardemment d’être racontée. » (Cinoche).

Les spectateurs qui partagent ce sentiment se sentiront sans doute aussi offensés par une scène où les Autochtones accueillant Jacques Cartier et ses hommes trouvent qu’ils puent et ne semblent nullement impressionnés par les cadeaux qu’ils ont apportés, alors que nous avons plutôt appris à croire que les habitants des Amériques avaient été fort impressionnés par les premiers Européens, allant parfois jusqu’à les prendre pour des dieux.

Que l’on considère la construction de l’Histoire ou la place de la spiritualité dans l’existence humaine, on retrouve dans le film de François Girard un bouleversement radical de nos mythes, ce qui se répercute directement sur la construction des identités.

L’identité est un mécanisme essentiel chez les humains. C’est ce qui définit la nature et l’entendue d’un Nous, y compris pour des Occidentaux convaincus que l’identité s’arrête aux frontières d’un Je. Cette frontière est maintenue par des référents abstraits, comme ceux de l’Histoire ou de la nationalité, mais elle se crée, se vit et se manifeste d’abord par le jeu des émotions. Or le partage des émotions exige l’activation d’une empathie, ce qui sera toujours plus facile à l’intérieur qu’à l’extérieur de la frontière d’un Nous.

Reprogrammer les identités de toute une société, c’est un défi colossal. François Girard sera sûrement déçu du succès mitigé de son film, mais il devrait quand même être fier d’avoir réussi un pari d’une telle audace aux yeux d’une importante proportion des spectateurs. Son film pourrait aussi devenir un repère dans notre histoire.