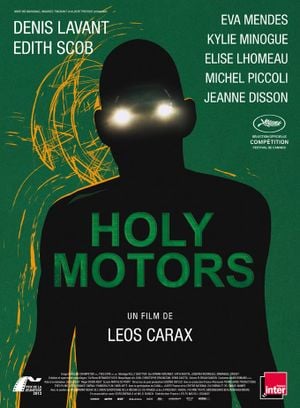

Du cinema il ne reste que os car le temps passe, soleil lavant

La salle de cinema est sombre et les yeux sont clos. Dès le premier instant le spectateur est donc confronté à son reflet, celui du spectateur endormi ou ne voulant pas voir, interprétez le comme un glaviot en pleine face ou une baffe pour vous réveiller, vous intriguer.

Projeté dans le film, cela n'était qu'un rêve, n'est-ce pas ? Un reflet de la réalité, puisque l'homme déshumanisé, mécanisé, bien qu'enfermé peut trouver un échappatoire de sa chambre aux arbres factices : la forêt n'existe pas. L'échappatoire ce n'est plus le public, c'est l'écran, l'appel de la mer (donc du voyage) amène à une maison évoquant le paquebot, point de départ de la folle journée.

Denis Lavant interprète un monsieur Oscar polymorphe, incarnant avec aisance et maîtrise dans le cadre de son "travail" le reflet des différentes facettes qui font l'homme en le renvoyant donc à se contempler lui-même mais sous un angle absolu. Ainsi ces différents personnages sont autant l'évolution de l'homme (enfant condamné à être ignoré, isolé, sans attention, à regarder les pieds des gens, puis à découvrir l'autre, sa sensualité, se révolter, s'apaiser, regretter, se détruire et vivre, revivre, c'est vivre encore ...), qu'un énorme travail sur le regard (qui est acteur et pourquoi, où sont donc les caméras et qui sommes nous réellement alors qu'enfin disparait le public, comment nous mettons nous en scène et contemplons l'autre), sur l'homme en tant que comédien (la vie, une éternelle comédie ? La divine comédie ? L'ironie ultime ? La dérision de l'homme refusant l'affront du temps et s'enfonçant dans une routine qui perd en véracité ? La pulsion créatrice/artistique ...) et en tant que public (nos attentes dont on se moque, nos interprétations qu'on caricaturent, extremisent et nos réactions qu'on guide, modifie et crée), sur les extrêmes qui nous composent.

Tout le film est un propos, une réflexion, de l'abstrait, or malgré l'étonnante performance de notre personnage principal, le film manque clairement d'un support à son propos : Carax a de la maîtrise dans sa mise en scène, mais ne décide de sublimer l'image que par instant, par jeu, avant de retomber dans l'ordinaire qui fait le propre du rythme lancinant et implacable, nous ramenant sans cesse dans cette limousine/roulotte/bureau. Ainsi la scène de l'escalier est à se pâmer mais semble se déliter aux premiers sons de la chansonnette dont l'arrivée surprend autant qu'elle agresse puisqu'elle rappelle tout le coté artificiel qu'on avait alors gommé ... Inégal et un peu méprisant.

Cependant si Leo Carax prend la peine de convoquer ici aussi bien le public, que les acteurs, que l'univers qui les entoure, c'est pour parler de cinema. Le film cherche à pointer du doigt cette déchéance moderne, à enfoncer son bras dans la plaie sale pour la remuer de l'intérieur et provoquer une douleur sourde, il veut évacuer le pus de l'absurdité sans cicatriser pour autant une blessure trop importante et qui donc ne pourrait conduire qu'à l'amputation (hypocrite pour un film ?). La fin du film va dans ce sens avec un dernier rôle qui provoque un malaise certain, dévoilant que le rôle est perpétuel et que Oscar n'a plus de vrai visage, et ce au vu de son compagnonnage sans doute depuis longtemps, complété par Céline qui dévoile/camoufle son vrai visage une fois seule (complétant l'idée du regard et de l'acteur) et par cette assemblée disparate mais qui finit par se mettre d'accord sur un même final : Amen ...

Ps : L'entracte fait du bien, trois, douze, merde, on en avait besoin aussi bien pour illustrer le mouvement de foule, l'évolution, que nous détendre pour la suite.

Pps : Dur de noter un film aussi déroutant, une expérience à tenter qui manque d'émotivité et d'un squelette, ça pourrait valoir 6 comme 9, je suis fatigué, mettons lui 7.