Texte originellement publié sur Filmosphere le 09/02/2016.

http://www.filmosphere.com/movies/homeland-irak-annee-zero-abbas-fahdel-2015

La critique traite les deux parties comme un seul et même film.

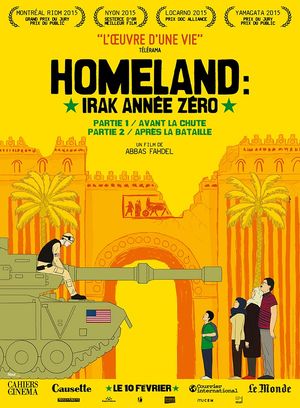

“L’heure est au bilan”, se martèle-t-on naïvement dans le crâne au cinquième, dixième ou douzième sordide anniversaire de la guerre en Irak. Celui d’Abbas Fahdel semble quasiment antidaté et c’est peut-être le plus effrayant. Homeland : Irak année zéro est l’histoire d’une boucle infernale dont la responsabilité se porte désormais à échelle mondiale, la fresque gigantesque, ne pouvant en être autrement, d’une tragédie généralisée de l’ère contemporaine.

De manière exceptionnelle, je vais utiliser la première personne dans ce paragraphe introductif, pour la simple et bonne raison que j’estime importante, dans la perception du documentaire, ma propre perception des faits qu’il illustre. Je suis né fin 1990, j’avais douze ans lors de l’invasion de l’Irak, un peu moins lors de celle de l’Afghanistan. Le détail n’est pas si trivial que ça : ce sont les premiers conflits dont j’ai suivi alerte, parfois en direct, l’actualité. J’étais un peu trop jeune auparavant pour ceux du Kosovo. L’impact est forcément colossal. Abreuvé par les médias, en pleine explosion Internet, impossible d’y échapper. Ceci dit, le monde moderne voulant qu’une actualité en pousse une autre (pour ne pas dire écrase), et les années passant, le conflit, s’enlisant douloureusement, s’est vu voler la vedette par d’autres évènements. Le cinéma, notamment américain, toujours très prompt à exorciser ses démons à travers la caméra comme après le Vietnam, s’est forcément vivement approprié le sujet, avant de se faire plus discret ces derniers temps si l’on omet le dernier effort eastwoodien. Aujourd’hui, on se prend de pleine face que davantage de soldats américains sont décédés suite au trauma engendré par le conflit qu’en opération, et l’actualité de 2015, qu’il n’est pas nécessaire de rappeler, nous fait aussi saisir l’ampleur d’un désastre qui a grandi, entre autre, dans un terreau contaminé, ravagé par un conflit que l’on aurait bien voulu ranger tranquillement sous le paillasson. Ceci m’amène, ultimement, à Homeland : Irak année zéro, un bon d’une douzaine d’années dans le passé qui offre désormais un regard vital sur le quotidien de la genèse d’une catastrophe globale. Fin du “je”.

L’immense, au sens littéral, film d’Abbas Fahdel nous donne pourtant à voir les images les plus simples à capter du monde : celles d’un quotidien. Un quotidien avec lequel nous ne sommes pas familiers, évidemment, autant que les protagonistes de celui-ci ne le sont pas forcément davantage avec le nôtre. Nous sommes en février 2002 et Fahdel s’apprête à entasser cent-vingt heures de rushes en bande DV pour saisir la vie au jour le jour de sa famille et de son entourage à Bagdad et dans les environs. Pourquoi ? La guerre est imminente, tout le monde le sait. Entre deux discours guignolesques de Saddam Hussein, il est question du problème des armes de destruction massive et des menaces des États-Unis. Doit-on s’en faire ? Peut-être pas tant que cela pour les bagdadis en question. Avoir peur ? “Would it help ?”, a répondu encore récemment à cette interrogation le personnage d’Abel dans Le Pont des espions de Steven Spielberg. La perspective de la guerre ne rassure pas, certes, mais après tout l’opération “Tempête du Désert” n’a eu lieu qu’une dizaine d’années auparavant et désormais, on sait quoi faire, du moins partiellement, pour se protéger et limiter la casse. Il y a cette absurde image du ruban adhésif employé pour renforcer les fenêtres, venant recouvrir celui de la précédente guerre, encore collé là. On en vient à se dire que dans ce glauque rituel préparatif, il y a bel et bien une méthode mise à l’épreuve.

Mais en attendant, il faut vivre. Alors c’est à nous de découvrir ce qu’est une vie à Bagdad, du moins celle de la famille de Fahdel, une classe moyenne à tendance bourgeoise, relativement apolitique et peu religieuse. Que fait-on, alors, à Bagdad ? Plein de choses en fait. On boit du thé, déjà. Beaucoup. Tout le temps. La première partie du documentaire donne une soif des plus agréables. On boit lorsque l’on va au bazar, on boit dans un “café” (le terme est du coup peu judicieusement choisi), on boit lorsque les voisins du coin viennent aider à forer un puits dans le jardin de la maison. Pourquoi un puits ? Retour au réel : lorsque la guerre aura commencé, l’eau sera la denrée devenant immédiatement la plus rare et la plus demandée. De la sorte, tous les détails du quotidien du film sont alors nécessairement liés à l’attente de la guerre. Une virée chez un bouquiniste de rue, permettant tant bien que mal la diffusion de la culture aux curieux, nous apprend qu’il est resté ouvert tout le long en 1991, et en fera de même pour le prochain conflit. L’enthousiasme du bonhomme est touchant. Un autre, encore plus optimiste, artiste, détaille son projet de création de haut-lieu culturel pour l’intelligentsia bagdadie après la libération, dans un théâtre abandonné. Enfin, une virée salvatrice en province, éloignée de la chaleur étouffante de la capitale, donne l’occasion d’aller voir “les cousins de campagne”. Dans une paisible ville au bord du Tigre, entourée par de millénaires vestiges faisant surface, le portrait du pays se complète encore davantage. Les anecdotes des villageois révèlent quasiment le sentiment d’un Paradis perdu.

Pourtant, personne, ou presque, n’aime Saddam. Évidemment, on ne le dit pas, mais chacune de ses grotesques apparitions à la télévision, dans divers programmes de propagande à la puérilité inquiétante, ne dupe personne. Les jours du clownesque et vicieux dictateur sont comptés et ça, tout le monde le sait. Alors, toujours, on attend la bataille. Elle n’arrive pas. C’en devient même absurde. Puis, enfin, elle montre le bout de son nez. La question de montrer ou ne pas montrer ne peut se poser à ce moment pour Abbas Fahdel, absent d’Irak, contraint d’ellipser les combats, finalement pour le mieux. De retour au pays, il faut, ceci dit, faire un nouveau tour du propriétaire après la transfigurante invasion. La démarche de l’auteur n’est pas pour autant de viser une plate compilation avant/après. C’est un nouvel univers qu’il faut comprendre, chaotique, défait des possibilités de son futur, et sans doute tout aussi incertain de celles de son présent. On vivait déjà au jour le jour avant l’occupation.

La genèse du néant est peut-être une des perspectives les plus effrayantes des conséquences de la guerre. C’est une création qui est en elle-même un acte de destruction. Plus inquiétant encore : le relativisme qu’entraîne le néant. Le regret du régime de Saddam ne peut être que l’aveu d’échec le plus total qui soit pour la puissance conquérante et vantée libératrice. Pire, même : ça n’est non pas par désaccord vis-à-vis d’un nouveau régime, mais simplement par absence de régime, absence de système, absence de tout ce qui ferait un minimum sens. Bref, du néant, qui devient alors une force malfaisante pour les uns, source d’une légitime colère pour les autres. Dans tous les cas, moteur d’un nouveau conflit destructeur. La rythmique permanente imposée par les kalashnikovs du voisinage en témoigne, et pourtant, chacun ne veut défendre que sa vie et ses proches. Le cinéma, réduit à l’état de celluloïd calciné, ne peut même plus accorder le monde aux désirs. Il n’y a de refuge qu’un réel des plus inhospitaliers et terrifiants qui soit.

Il est d’autant plus important de comprendre la démarche de Fahdel. Homeland ne cherche pas à représenter, mais à procurer une expérience – subjective – de vie par sa longueur : celle du métrage en lui-même, mais aussi celle des séquences. Le but est l’oubli de la caméra. C’est un intrus qui finit par se faire discret, et qui, dans quelques précis moments d’intime, prend alors une dimension du réel colossale. La perception des moments incertains n’est plus la même. Le désir du réalisateur est que l’on comprenne ne serait-ce qu’un peu mieux l’Irak. Retour du “je”. En tapant ces lignes, je me suis alors demandé ce que je souhaiterais retenir en premier de ladite expérience, et comment cela pouvait affecter mon regard sur un fait vis-à-vis duquel je suis générationnellement impliqué. Malgré le cortège de malheurs, je remarque en fin de compte, simplement, que le monsieur des livres est toujours là dans la deuxième partie. Enfin, je respire.