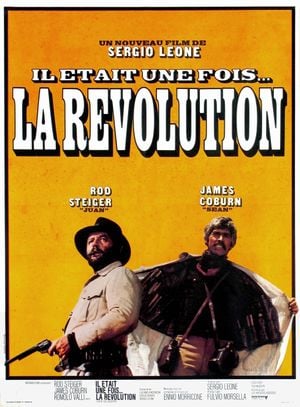

Il était une fois la Révolution ( Titre voulu par Leone mais qui n'existe que dans sa version française, et dont le titre original, Duck you, sucker ! annonce davantage la couleur) commence comme une farce dans laquelle Leone prendrait tous les ingrédients les plus outranciers de son cinéma pour les servir à qui les attends : jets d’urine en plan initial, sueur, trognes patibulaires, nous sommes en terrain connu. A la morgue des bandits répond l’obscénité de leurs riches victimes, tant dans leurs propos que par les très gros plans sur leur mastication. Rien n’est à sauver, et c’est dans un viol d’une lenteur effarante que semble se conclure la vision désabusée de l’humanité qui ouvre le film.

Leone ne fait donc pas dans la dentelle et semble jouer à la lisière de la parodie, qu’il s’agisse de revisiter le code du western en substituant au cheval traditionnel une moto bringuebalante, voire la musique de Morricone qui semble singer ses élans précédents.

Le projet lui-même brille par son manque d’originalité : l’association forcée pour un braquage. A la différence près que le protagoniste ne libèrera pas les millions, mais les dissidents d’une révolution dont on va le faire leader malgré lui.

Dès lors, le film prend une direction nouvelle, prenant son temps pour mener les personnages sur la voie d’une révélation. 2h40 de détours et de retournements, après un début un peu laborieux, semblent nécessaires à cette initiation à l’humanité.

Après la médiocrité d’un projet individualiste, c’est le temps de l’euphorie invicible, point de rencontre entre le cinéaste et l’enthousiasme de ses personnages : fusillades, corps lestés de plomb, ralentis à l’envi qui semblent empruntés à la très récente Horde Sauvage de Peckinpah, (rapprochement d’autant plus efficient que le sourire carnassier et jubilatoire de James Coburn sous la mitraille ne peut que faire penser à celui qu’il aura dans Croix de Fer) pont dynamité, tout concorde au grand spectacle. La mise en scène gagne en ampleur, à l’image de ce plan séquence suivant le gamin en repérage devant la banque, et le film semble atteindre son point d’orgue, celui d’une épopée opératique à l’ambition picturale ( notamment par des références explicites à Goya ou de Chirico).

C’est sans compter sur les ressources du maitre.

Si le foisonnement se poursuit vers un final assez gigantesque, c’est sur un autre terrain que le récit veut mener ses personnages. La révolution, nous dit Mao dans le carton initial, « n’est pas un dîner mondain. La révolution est un acte de violence. ». Des tableaux, on passe à la reconstitution historique : charniers, fusillades, tueries de masses, la fête est finie. Juan perd sa famille tandis que la remontée dans les souvenirs de Sean laisse sourdre la douleur du pays natal. De L’Irlande au Mexique, l’Histoire se répète : elle broie les individus, pousse à la délation, la perte et le deuil. Les paroles s’amenuisent, les sourires s’estompent et l’héroïsme tire les traits.

C’est là que le film prend enfin toute son ampleur : du spectaculaire à l’intime, du jubilatoire au lyrisme, il prend une double direction, celle du passé nostalgique (la scène originelle dans le bar irlandais, d’une lenteur musicale poignante) et de l’issue du conflit, l’acceptation d’être mortel face à l’ennemi pour devenir un héros véritable.

La concordance finale, entre pyrotechnie grandiose et souvenir intime (les plans ultimes révélant le triangle amoureux du passé de Sean) permet un équilibre rare entre l’émotion visuelle et psychologique et marque un tournant dans le sens du récit de Leone.

Le futur prévu par le duo avait un nom : America. Il sera atteint par le réalisateur désormais prêt à assumer la chair de sa chair, le lyrisme qui irriguera son testament, Once upon a time in America.

(8.5/10)

Bonus track :

« Leone filme des explosions au ralenti avec un parfait

je-m’en-foutisme. Son humour comme les mimiques de Steiger sont d’une

lourdeur désespérante. Il s’agit de son plus mauvais film. »

Jean Tulard, Le Guide des films.