Lisse surface de la passion

Wong-Kar Wai reste d'abord à l'écart, plus proche des murs et des objets que des corps qui se meuvent devant nos yeux. Il se cache.

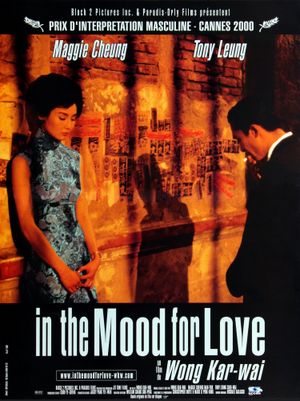

In the Mood for Love débute dans ce mince couloir bordé de portes, aux rideaux couleurs ocre, couleurs rouge, celle de la passion qui nait. Jamais le cinéaste rentre dans un des appartements. Il est toujours dans l'ombre, dissimulé, invisible. Derrière l'apparence concrète d'une paroi de béton, d'un livre, d'une paire de chaussure. De rideaux ou de barreaux, d'un mince filet de lumière, du verre lisse d'une fenêtre. Mais jamais à l'intérieur. Ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, ce qui s'y échange et s'y chuchote n'appartient qu'à eux. Pour l'instant.

Les scènes se déroulent. Il y a des ralentis, une musique, qui revient, sans cesse, comme les songes qui nous habitent pour ne plus nous quitter. Il y a des regards incertains, des feintes amoureuses, des frôlements impromptus.

Il y a le secret des autres, qui se sait enfin, se partage, se déplore à deux. Alors, cette fois, l'appartement s'ouvre. Il y a de courtes larmes qui glissent, lentement. Des frôlements, de plus en plus. Des regards qui convergent, pour la première fois. C'est un jeu. Un jeu d'enfant, un jeu d'adulte, qu'importe.

Ce sont deux cocus qui se savent ainsi et qui alors cherchent, en s'appréhendant, en se cherchant, en s'épaulant peut-être, non pas à savoir, mais à trouver. A trouver cette flamme qui brille encore dans les yeux des autres et qui est éteinte dans leurs yeux à eux. Une passion qui vibre non loin de là, dont il faut retrouver le fondement, le gout. Et qu'ils retrouveront. Revivre avec un autre ce que vit celui que l'on se dit aimer, le refuser en le cherchant, un peu. C'est la plus belle et la plus douce des cruautés, c'est ce soulagement empoisonné qui créé le plaisir refusé. C'est la redite voulue d'un malheur, c'est la victime qui devient son propre bourreau, c'est le rayon de soleil qui assombrit les visages. C'est l'idée sublime du film.

C'est un spleen languissant où parfois pointe l'ennui. Où les couleurs d'or et de lumière s'épousent dans la lenteur. Où l'on sent des corps qui brulent mais ne se lieront jamais.

C'est une frustration. C'est une froideur qui hésite. Ce sont des fantômes découpés dans la passion. Dont l'on nous dit qu'ils vibrent, qu'ils vibrent, qu'ils n'en peuvent plus, mais qui se regarderont pour l'éternité de loin, comme deux êtres manqués ; et que l'on regarde, nous, impuissants, fascinés, admiratifs. Et que moi, je regarde, lointain, déçu. A la fois touriste actif d'un monde qui existe et qui semble l'un des plus beaux, et plus que jamais extérieur, comme bloqué, annihilé par tant de beauté écrasante, qui fait de la vie ce poème désincarné que je n'arrive à lire.

C'est une splendeur de sécheresse, c'est une beauté lisse et soignée.

C'est le plus beau film du monde. Il ne sera pourtant jamais le mien.