In the Mood for Love c'est un célèbre air de jazz interprété Nat King Cole ou encore de Ela Fizgerald. Il s'agit d'un état d'esprit, d'une humeur, d'une envie, d'un leitmotiv lancinant, d'une mélodie qui s'impose peu à peu, inexorable. Et c'est ce que fait le film ici, par une plastique et une esthétique fabuleuses, virtuoses, et par une sensualité enivrante. C'est la quintessence de ce que le cinéma asiatique produit pour moi de plus beau, avec toute sa délicatesse et son originalité. Ici, au service d'un film d'amour, d'un très beau film d'amour.

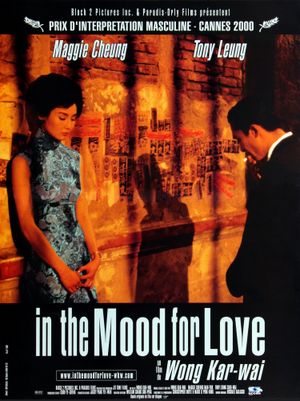

Pourtant, ce film est triste. Il raconte une histoire d'amour impossible, celle d'un journaliste et d'une secrétaire, tous deux mariés, à la fois contraints et forcés de vivre cette idylle, délaissés par leur époux respectifs, rongés par le morne quotidien, par la banalité de l'existence. Le désir jaillit de l'ennui, de la déreliction, de la dépression même. Mme. Chan incarnée par Maggie Cheug - quelle femme ! et M. Chow joué par Tony Leung deviennent ainsi plus ou moins amants, car le film est ambiguë, à la fois par le hasard et la force des choses, répétant les gestes qu'auraient pu faire leurs époux respectifs pour se rencontrer, cherchant à comprendre, souhaitant la rupture sans jamais franchir le pas.

Leurs époux qu'on ne voit pas du film mais qui semblent hanter les lieux vont incarner le pendant exact de ces deux êtres, vivant également une relation amoureuse. D'ailleurs, le long métrage joue sur le miroir, filmant les reflets des acteurs. C'est de ce désarroi de se savoir délaissés que vont se rapprocher Mme. Chan et M. Chow. Leur rencontre se fait d'ailleurs au gré de ce train-train quotidien, improbable. Elle, remontant dans ses longues robes à fleurs ceintrées sa réserve de soupe, une cantine cylindrique, qui tangue au gré de ses pas, lui, descendant avec son cartable à la main, en partance pour le travail. Ils se croisent, sont obligés de se voir dans l'exiguïté des lieux, dans la promiscuité moite, sombre et pluvieuse de cet immeuble hong-kongais. Chacune de ces entrevues d'apparence insignifiante et répétitive est magnifiquement filmée : la caméra de Wong Kar Wai, alentie, s'attarde, sur les formes de Maggie Cheung, sur ses hanches, sur le visage de Tony Leung, sur le mouvement descendant de M. Chow, sur le mouvement ascendant de Mme. Chan. La collusion est inévitable, la rencontre obligatoire. Elle est dansante, véritable ballet, rythmée, magnifiée, voluptueuse et sensuelle, et pleine déjà du désir naissant, guidée par l'incroyable et lancinante musique de Shigeru Umebayashi et le violon de Michael Galasso et par la prodigieuse photographie de Christopher Doyle - incontestablement une merveille pour les yeux.

Un jour se rendant compte que leurs époux les trompent, ils se rapprochent, par désespoir, par dépis, par inadvertance, et plongent dans le même travers culpabilisant et enivrant de l'adultère. Rien n'est montré, tout est si pudique chez Wong Kar Wai, suggéré par une délicatesse à nulle autre pareille. On se frôle, on s'effleure, on ne se dit rien. Ca suffit. Le film prend son temps, il ralentit, dit assez peu de chose, se contente de suggérer. Le spectateur, lui, imagine seul le reste. Ce sont des regards, des postures qui les rapprochent et même le silence. Les rencontres changent d'endroit, passant d'escalier, de ruelles sombres à des restaurants et des hôtels. Chaque lieu par contraste où ils se retrouvent devient infiniment coloré tandis qu'à chaque séparation la pluie semble tout effacer.

Tout se passe comme si de rien n'était. Elle travaille, il travaille, fumant cigarettes sur cigarettes dont les fumées tourbillonnent en volutes étouffantes. Wong Kar Wai filme la fumée pendant des dizaines de secondes, un luxe absolu dans un cinéma qui aujourd'hui enchaine les plans rapides et expéditifs. Puis, tout finit par s'arrêter. L'amour est avorté, à peine entrevu, à peine commencé, personne n'ose, prisonnier des conventions. Les deux couples, finalement, joueront les faux-semblants, jusqu'au bout et l'hypocrisie et l'ennuie pour le prix du confort et du rang social. Ce qui pourrait être un vaudeville est tragique et desespérant. Cet emprisonnement social est d'ailleurs symbolisé par l'affiche et plusieurs scènes du film où l'on aperçoit l'ombre de barreaux, signe de l'impossibilité amoureuse. Au fond cette histoire est celle d'une "humeur amoureuse", d'une passade, condamnée dès le début à mourir. La musique finit toujours par s'arrêter. C'est en somme le temps d'un morceau que tout a commencé et que tout a fini. La musique d'ailleurs est toujours le même identique thème, elle revient quand les deux amoureux pensent à l'autre. Mais sans cesse ils se louperont. Le film est l'histoire d'un amour qui n'a jamais pu naître. Quand ils auront des regrets, il sera déjà trop tard.

La répétition des mêmes scènes, avec quelques nuances - nuances des robes, des coiffures, des rideaux, des effets de ralentis, nuances même dans la nourriture que l'on voit dans les assiettes, pour montrer les saisons qui passent, prouve peut-être que tout cela n'est que la vision de M. Chow, ses souvenirs, une reconstitution a posteriori. En effet, la scène finale le voit enterrer à jamais son secret. Il clôt l'histoire, son histoire. Or, d'une scène à l'autre, la chronologie est floue et même l'ordre des scènes pose question. Mieux, la répétition des scènes de Mme. Chan portant ses longues robes inoubliables pour le spectateur, tend à montrer la dimension fantasmagorique de cette apparition et sa puissance évocatrice pour M. Chow : "l'édifice immense du souvenir", accompagné toujours du même leitmotiv musical. Ces tenues sont finalement le seul repère pour rétablir la chronologie du film.

Le film va encore plus loin, non content de simplement époustoufler le spectateur par des effets esthétiques fondés sur le ralenti, les contrastes de couleurs, des motifs réitérés d'une scène à l'autre, des parallèles, et la contorsion des mouvements de caméra qui suit les cambrures et les pas des personnages, Wong Kar Wai réalise une formidable ellipse puisqu'on comprend à la fin du film que le temps montré à l'écran sans interruption apparente représente en fait des années. On ne sait donc rien, tout est à inventer pour le spectateur qui n'aura eu qu'un aperçu, qu'un condensé esthétisant de l'amour conçu et murit dans des coeurs éplorés des années durant. Une sorte de synthèse de l'amour, hors du temps, éternel et immuable. La période des années soixante qui s'étale de 1962 à 1966, s'achevant dans le film après le discours de De Gaulle à Phnom Penh sur l'indépendance des anciennes colonies, est une période d'émancipation pour Hong-Kong, bien loin de cette histoire d'amour condamnée à périr, un paradoxe flagrant et ironique que Wong Kar Way souligne.

Le film se termine sur le plan le plus magnifique qu'il m'ait été donné de voir. M. Chow, en voyage au Cambodge se rend au temple D'Angkor, un temple auprès duquel, parait-il, on peut confier ses secrets pour s'en débarrasser, comme pour clore définitivement un deuil intérieur. Il suffit pour cela de le susurrer aux creux de trous creusés dans la pierre de l'édifice. Sous le regard étonné d'un petit bonze en toge rouge, M. Chow fixe la pierre, quelques instants, alors que les oiseaux chantent dans un temple silencieux puis il se penche et y murmure son secret. Son amour est définitivement révolu comme le temps où le fier temple khmer se dressait dans la jungle cambodgienne, mais restera à jamais un souvenir, telles les éloquentes ruines d'Angkor. Le violon derrière souligne la somptuosité de l'instant, doux et amer. M. Chow repart, Angkor est magnifique sous le soleil rayonnant. Wong Kar Wai sait que son film est fini mais il s'attarde, encore une fois. Il filme les vieilles pierres, la mousse et les statues érodées du temple quelques instants....

Tout se termine ici, dans le cadre voluptueux d'Angkor, un endroit à la mesure de l'amour noble de ces deux amants, un endroit à la mesure de la beauté de ce film, éternellement magnifique.