Sobriété, élégance, dignité, retenue. L’écrin délicat dans lequel Wong Kar-wai place cette trajectoire amoureuse fait ressortir sa douloureuse pureté. Intacte, donc dévastatrice. Toujours empreinte d’une déchirante mesure.

La mise en scène est un indéniable point fort de Wong Kar-wai. Mr Chow. Mme Su. Dans l’étroitesse et l’encombrement d’une cage dorée, deux oiseaux blessés qui se cherchent sans le savoir, deux solitudes qui s’écoulent côte à côte, dans l’ombre de l’être aimé dont l’absence est figurée par un perpétuel secret – des visages qui jamais n’accrocheront la lumière de l’écran. C’est un jeu du chat et de la souris où il n’y a pas de chat, juste deux souris vouées à sans cesse se rencontrer à l’orée de leur nid, et dans la tension électrique que causent leurs fourrures en se frôlant, à rester piégées, pétrifiées. Les murs comme des étaux, qui confinent au rapprochement, et pourtant si souvent la caméra les sépare, les enferme dans des espaces plus réduits encore, reflets de l’impossibilité de leur communion.

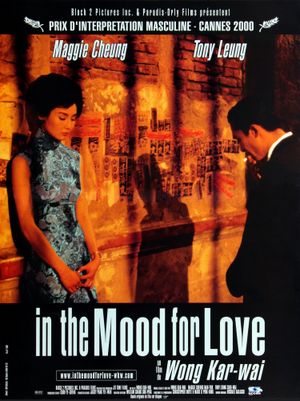

Autour d’eux, le monde paraît si vulgaire, si banal. Comme si l’intensité de leur passion muette les rendait seuls visibles dans l’immensité d’un monde indifférent. A l’écran, leurs silhouettes sont d’une flamboyance rare. Toujours, cet indéfectible raffinement. Cette dignité sur le visage de Maggie Cheung, sublimée par de longues robes chinoises aux couleurs éclatantes. Elle est pareille à une pierre précieuse, un bijou étincelant avec une intensité déconcertante entre des murs trop ternes. Son élégance est si aveuglante qu’on serait tentée de la trouver ridicule, comme tout ce qui est trop délicat pour son environnement. Est-elle trop affectée, trop préoccupée par son apparence pour être sincère ? Bien au contraire, elle porte sur elle ses valeurs, sans forcer le trait, par simple fidélité à un idéal de beauté noble qui lui sied à en pleurer. Tony Leung, cantonné à des costumes plus sombres, n’en est pas moins magnétique, le visage toujours empreint d’une insaisissable gravité, comme s’il portait perpétuellement le deuil de sa vie à mesure qu’elle se déroule.

C’est que le temps, son ravageur écoulement vers l’avant, ne peut guider ces âmes ensorcelées vers une issue heureuse, si bien que dès l’aube de la relation qui ne noue se lit déjà la certitude de la souffrance à venir. Scarifiant leurs cœurs par excès de dignité, ils s’exposent à des sentiments auxquels leurs principes leur interdisent de se laisser aller. Comment imaginer se dégager intact de pareille brûlure, quand les émotions se heurtent avec un tel désespoir à l’enceinte de la raison ? Pour quelques instants de grâce injustement coupable arrachés à une existence qui a trahi leur pureté, il ne peut y avoir de prix à payer que la douleur. La douleur, puis le regret, le regret bouleversant, un regret à l’ombre silencieuse mais cruelle, et pourtant un regret aussi doux qu’amer car teinté de la reconnaissance de la transcendance traversée, même si jamais appropriée.

C’est, pour nos personnages, non pas une quête de l’autre, mais une quête de sens, que l’autre seul peut combler. Cette rencontre arrivée trop tard, mais aussi pourtant arrivée parce que trop tard, est le fier écho de tout ce qui aurait pu être mais s’est retrouvé noyé dans le cours de l’existence. Toutes ces fois où les ailes sont restées repliées dans le dos, les regards précautionneusement détournés loin des rêves. C’est le rappel de ce qui aurait pu être, et semble à nouveau à portée de main à présent qu’une vigueur nouvelle s’immisce dans les cœurs, leur rend leur tiédeur juvénile. Le temps de sortir des cartons poussiéreux les projets remis toute une vie au lendemain et de dérouler, sous le regard de l’autre, l’identité dont on a si longtemps rêvé en secret. L’écriture alors, devient à la fois l’objet et le vecteur d’une réalité alternative, dans laquelle les regards des protagonistes osent enfin se soutenir.

C’est aussi le poids rendu aux paroles, déchirant même dans la simple imagination, reconstitution d’un passé ou répétition d’un futur qui n’est pourtant pas vécu. C’est une étrangeté de l’âme humaine que ces mots, liés à une douleur que l’on pense sous contrôle, qui, bien que maintes fois répétés en silence, semblent subitement impossibles à prononcer, et forment en nos cœurs une ravageuse explosion dès lors qu’ils ont franchi l’écluse de nos lèvres. Parce qu’une fois sortis de nous, ils sont jetés dans une externalité qui les remplit de toute leur réalité. Qu’une fois entendus par l’autre, ils cessent de nous appartenir, ne sont plus malléables à souhaits par le redoutable instinct de se mentir à soi-même, mais désormais figés dans un témoignage de notre âme que l’on a eu l’impudeur de proférer. L’articulation, la vocalisation, ces phénomènes trop physiques entaillent la bouche et l’âme de celui qui se croyait prêt à affronter le son de ses pensées.

Les mots, pourtant, sont trompeurs, autant que les situations, et Wong Kar-wai s’appliquera maintes fois à leurrer le spectateur, sur le temps ou les personnages, pour restituer toute la violence de ces projections qui déchirent délicatement l’esprit de Mr. Chow et Mme Su. À vouloir convoquer à la force de l'imaginaire le passé ou le futur que l’on n’a pas vécu, la brûlure que l'on s'inflige est pourtant bien réelle. Ainsi, la confusion qui nous déstabilise se transmet aux personnages à travers la perméabilité du jeu de rôle qui noue leurs liens. Acteurs imprudents, égarés dans leurs incarnations, ils nous rappellent, par écho, que nous n’avons sous les yeux que fiction ; mais tout aussi finement ils témoignent que ce n’est pas tant l’authenticité des faits qui compte mais bien la charge émotionnelle qu’ils véhiculent. Les sentiments ne s’écrivent-ils pas, après tout, à l’encre du fantasme ?

Cette encre, c’est elle aussi qui peint le film. La photographie de Christopher Doyle et Mark Lee Ping-bin n’a plus à faire ses preuves. Elle confère à l’œuvre une dimension langoureuse, éthérée, et simultanément très physique, presque palpable. Cette ambivalence, ce sont ces décors solides et encombrants contre lesquels se pressent des personnages qui flottent comme des songes dans des couleurs crémeuses. Les ralentis, instants que l’on accroche d’un regard rêveur, suspendent leur ballet dans un temps que l’on voudrait ne jamais voir se terminer. Il semble que déjà, on tend la main vers ces images, cherchant à les retenir avec l’intuition douce-amère de leur fragilité. Précieuses parce qu’éphémères, on sait pourtant que le combat que l’on mène pour les prolonger est vain par essence, car la victoire en réduirait la valeur. Comme les roses, ces toiles amoureuses n’ont de prix que parce qu’elles s’apprêtent à se faner.

L’image n’est pas seule à vriller l’esprit, puisque la musique aussi ensorcelle, comme un alcool qu’on respire. Elle lance un appel mélancolique, qui tient déjà dans le creux de ses notes tout le déchirement dont on ne connaît pas encore l’objet. Umebayashi Shigeru nous offre avec Yumeji’s Theme (littéralement, et c’est bien approprié, le thème du rêve) un violon langoureux qui résonne de toute sa solitude. Cette complainte, cette lamentation revient comme un refrain pour orner quelques-unes des scènes les plus envoûtantes, s’assurant une ferme emprise sur l’identité de l’œuvre. Trop prégnante, serait-on parfois tenté de penser, mais l’entêtement avec lequel elle nous revient ramène aux sentiments qui obsèdent les personnages et dont ils ne peuvent se défaire, ni par la satisfaction cathartique, ni par la lassitude indifférente. A l’image de tout le film, elle se montre simultanément sobre et passionnée, puissante et délicate, aérienne et terrestre.

Pourtant, bien qu’In the Mood for Love aveugle tant de fois par sa beauté formelle, c’est dans l’abstraction qu’il revêt dans l’épilogue qu’il saura se montrer le plus bouleversant. Summum de la sobriété, ce sont ces écrans noirs, à la pudeur proprement pétrifiante, qui suspendront un instant le battement de nos cœurs. De frêles caractères blancs lancés dans l’obscurité, qui chuchotent du bout des lèvres les mots qu’aucune image ne saurait traduire avec assez de délicatesse. Peut-être aussi parce qu’ici plus que jamais, la réalité des pensées transformées en sons serait trop douloureuse pour franchir le seuil de l’audible, et que les personnages s’effondreraient comme des châteaux de cartes en les prononçant. Un écho du cœur déchirant dans ce qu’il tait, un regret mêlé de gratitude, car même si jamais le rêve ne s’est cristallisé, au moins aura-t-il agité l’âme d’un soubresaut salvateur. Et dans cette contemplation frustrée d’un passé inatteignable, les personnages rejoignent entièrement les spectateurs, suspendus dans leur fascination de ce songe qu’ils peuvent voir mais non toucher. Une invitation au voyage, dont la beauté n’est préservée intacte que parce qu’inassouvie. Le générique l’engloutit, comme les vagues caressant le sable ; il faudra encore quelques secondes aux larmes pour s’évaporer.

Mon enfant, ma sœur,

Songe à la douceur

D’aller là-bas vivre ensemble !

Aimer à loisir,

Aimer et mourir

Au pays qui te ressemble !

Les soleils mouillés

De ces ciels brouillés

Pour mon esprit ont les charmes

Si mystérieux

De tes traîtres yeux,

Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Charles Baudelaire, "L'Invitation au voyage", Les Fleurs du Mal