Extrêmement épuré, dans l’histoire, l'image comme le son, La Tortue Rouge promet une expérience apaisante, suspendue au-delà du temps. Un instant de poésie dans ce monde de brutes, mais dont les vagues viendront rapidement lécher puis engloutir les traces sur le sable.

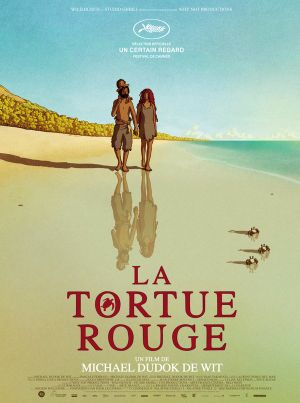

De Ghibli, on sent bien que c’est Takahata plutôt que Miyazaki qui a voulu prendre Michael Dudok de Wit sous son aile. La simplicité poétique qui en ressort évoque en effet bien plus Le Conte de la Princesse Kaguya que les univers denses et fourmillants de Miyazaki, de même que le trait tout en légèreté. L’apparition de la jeune femme ne rappelle-t-elle d’ailleurs pas Kaguya née d’un roseau ? Il ne faut donc point s’attendre, en voyant inscrit sur l’affiche le nom de Ghibli, à un bestiaire fantasmagorique, débordant d’énergie, mais bien à une approche toute en pudeur d’une histoire à la portée universelle.

Le scénario, en effet, est simple mais taillé pour parler à tous, sans distinction d’expérience ou de culture. Le destin bien connu du naufragé, renvoyé à sa solitude, sa vulnérabilité et à la survie en accord avec la nature, n’a besoin ni de temps ni de lieu. De même pour la rencontre d’un homme et une femme, la naissance d’un enfant et son passage à l’âge adulte. Parce qu’il fait écho aux notions les plus fondamentales de l’humanité, antérieures à toute civilisation, ce conte se suffit à lui-même, explicite par nature, et il n’est nul besoin de mots pour l’exprimer.

A ce titre, le choix de l’absence de dialogue renforce la portée universelle tout en évitant de briser le rêve par l’aspect trop terre-à-terre et lourd de contexte du langage. Les respirations, les grognements et les cris sont amplement suffisants pour faire résonner la palette d’émotions des personnages, à un niveau viscéral. La parole humaine disparue, les sons de la nature, largement prépondérants dans la première partie du film, pourront ainsi prendre toute leur densité, jusqu’à devenir un élément scénaristique à part entière. Ainsi, en plus de donner aux paysages une véritable prégnance, ils nous interrogent par leur intensité ou leur subite interruption, à présent que nous sommes rendus sensibles à la force et à la richesse de la nature comme nouveau foyer.

Par la suite, la musique de Laurent Perez Del Mar prend graduellement plus d’importance au fil du film. Elle semble apporter un apaisement, comme elle rend moins crue l’ambiance sonore. Ainsi, en s’arrachant aux chants des oiseaux et aux vrombissements des insectes, on semble s’arracher à l’immédiateté, à la réalité brute de cette île déserte pour basculer dans une narration plus elliptique où le temps et l’expérience s’étirent. L’homme a trouvé sa place, son histoire épouse désormais celle de ce bout de terre : il n’est plus aux aguets, inquiet au moindre tressaillement des feuilles, mais engagé dans l’épopée de sa vie que la musique vient mettre en valeur. On pourra juste reprocher à cette dernière d’être par moments un tantinet classique, mais dans l’ensemble elle parvient toujours à accompagner les émotions des notes appropriées (j’en retiens en particulier un morceau qui m’évoqua – et apparemment je ne fus pas la seule – l’OST de Avalon par Kenji Kawai).

Le dessin insuffle également au film une identité propre. Les aplats pointillistes qui tissent ciel, mer et roc renvoient simultanément une impression de douceur et de rugosité, reflet d’une nature qui peut se montrer aussi bien hostile que généreuse, égale à elle-même. L’extrême simplicité du character design peut être, quant à elle, moins engageante. Si, d’un côté, en affublant les personnages de très rares caractéristiques, elle les positionne en figures universelles, elle les vide également d’expression – les gros plans sont d’ailleurs soigneusement évités pour ne pas trop insister sur les billes noires qui leur servent d’yeux. L’émotion sera plutôt transmise par leurs gestes mesurés et naturels, tout en pudeur, loin des gesticulations qui inondent une certaine frange de l’animation. Pour autant, on nous épargnera la rotoscopie et son rendu saccadé.

Cependant, je me suis ici arrêtée aux humains, qui sont bien loin d’être les seuls protagonistes. Comment ne pas avoir le cœur enchanté par les tortues, présences bienveillantes et protectrices, qui accompagnent silencieusement ces hommes ayant fait irruption dans leur vie paisible, comme on prendrait soin, en veillant sur lui de loin, d’un animal sauvage ? Comment ne pas sourire de la danse cocassement nerveuse des crabes, comiques malgré eux, qui ne sont pas sans évoquer les boules de suif du Voyage de Chihiro ou les sylvains de Princesse Mononoke ? Ces deux ressorts émotionnels, complémentaires, donnent à cette nature un visage presque familier qui, au-delà de l’étrangeté de ces animaux humanisés, créent surtout un lien rassurant entre le héros et son nouvel environnement – on pourrait presque dire sa nouvelle famille.

Mis bout à bout, tous ces éléments font de ce film un instant de grâce, que l’on traverse avec sérénité, même si, impartialité de la nature oblige, le voyage n’est pas exempt de quelques moments d’angoisse. Cependant, on regrettera que cette poésie tienne trop peu en bouche. Si les plans larges et fixes, aux tons pastels, ont tout du tableau, ils finissent par lasser l’œil, et en l’absence d’un scénario dynamique – ce n’est pas l’objet du film – il faudra se laisser porter. Se laisser porter, comme par les flots, pour être à son tour naufragé sur l’île de l’écran. Voilà qui ne fait pas de mal, de temps en temps.