La famille Lambert vit paisiblement son installation dans sa nouvelle maison, jusqu’à ce que le jeune Dalton (Ty Simpkins) ait un accident qui l’entraîne dans le coma. Mais ce coma semble bien étrange : les médecins n’arrivent pas à identifier la source et la nature de ce sommeil mystérieux. Rapidement, les parents de Dalton (Rose Byrne et Patrick Wilson, excellents) se rendent à l’évidence : une présence surnaturelle hante leur fils. Et elle ne lui veut visiblement pas du bien…

On pourrait penser qu’à force de voir et revoir un film d’horreur, d’en connaître chaque plan, chaque retournement et chaque jumpscare, une forme de lassitude se mettrait en place, et ce d’autant plus rapidement pour ce genre de cinéma où à peu près tout repose sur l’effet de surprise. Mais étonnamment, Insidious échappe à ce syndrome qui touche tant d’autres films…

Il faut dire qu’Insidious a un profil bien particulier, le genre de ceux dont seul un film ayant récolté 100 millions de dollars de par le monde pour un budget de seulement 1,5 millions peuvent se prévaloir. Et de fait, le film de James Wan a un grand quelque chose de plus que tous ses équivalents.

Les esprits chagrins ne se sont pas privés pour qualifier Insidious de pâle remake de (l’immense) Poltergeist, et on ne peut leur donner tout-à-fait tort, puisque James Wan lui-même assume pleinement cette référence qui a servi de modèle (parmi d’autres) à Insidious. Néanmoins, reconnaissons qu’il en a retenu le meilleur : faire de l’horreur ne suffit pas, il faut donner une dimension supplémentaire au film… et pourquoi pas une dimension poétique ?

En effet, c’est ce qui frappe dans le film de James Wan, autant que dans celui de Tobe Hooper. Il dégage une poésie sombre et fascinante qui nous cueille au moment où l’on s’y attend le moins pour ne plus nous lâcher jusqu’à la fin. Si le drame humain est très joli, bien écrit et parfaitement interprété, c’est véritablement dans ses envolées lyriques que le film touche au plus juste.

En fait, Insidious, c’est l’histoire d’une montée en puissance, c’est une structure narrative impeccable au service d’un récit envoûtant. Plus encore que dans ses Conjuring à venir, James Wan s’y révèle un formidable faiseur d’images et un monteur au regard particulièrement aiguisé. En témoigne une des scènes les plus emblématiques du film,

celle où Josh et Renai Lambert assistent impuissants au premier contact du médium Elise (la géniale Lin Shaye) avec leur fils coincé dans le Lointain.

James Wan y utilise à merveille la rotondité de la table, adoptant un mouvement circulaire qui nous happe et nous entraîne dans un tour de manège infernal, dont la vitesse s’accélère en même temps que la tension monte, rythmée par les flashes incessants du dispositif, donnant à la scène une identité visuelle d’une force incroyable (mais à déconseiller aux épileptiques).

Un tour de manège infernal, voilà bien ce qu’est Insidious, ou plutôt un parcours en train fantôme, où le très cinéphile Wan convoque toutes ses références pour créer un univers unique. Démons, fantômes, monde parallèle, ou même des allusions passagères aux serial killers et aux maisons de cires, l’horreur d’Insidious s’étend dans toutes les directions, et maîtrise chacune d’elles.

Ainsi, le scénario de James Wan et Leigh Whannell nous immisce au sein d’un univers visuel et sonore profondément intéressant et original, qui, conforme à la volonté des scénaristes, ne s’est sans doute jamais vu ailleurs. Le Lointain est donc l’occasion pour le spectateur d’assouvir tous ses fantasmes horrifiques, dans une atmosphère où se mêlent joliment La Quatrième Dimension et le giallo, où le réel subit une subtile déformation pour aboutir peu à peu dans un décor étrange où il n’existe plus.

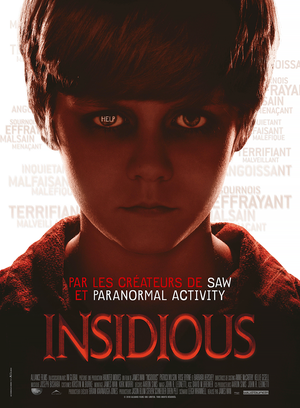

A ce titre, remarquons que rarement la mise en scène de James Wan a atteint de tels sommets. Les décors d’Aaron Sims sont absolument remarquables, de la banale maison américaine où les objets se déplacent seuls à cet antre maléfique toute rouge et remplie de bougies, d’une beauté fascinante et perverse. La blancheur crue de l’une et le rouge vif de l’autre sont ainsi les deux couleurs qui guideront le regard du spectateur à travers tout le film, lui permettant de se frayer un chemin dans le noir étouffant qui envahit la somptueuse photographie de Brewer et Leonetti.

C’est cette immersion totale qui garantit au spectateur de faire une virée particulièrement efficace au pays de l’horreur, le talent de Wan n’étant plus à démontrer sur ce plan. On pourra certes regretter de voir ici et là quelques subsistances d’un cinéma d’horreur dépassé depuis longtemps (les fantômes qui avancent bras tendus en poussant un cri sourd, la musique dissonante sur un plan qui ne montre rien, etc.), mais ces légères scories (qu’il est peut-être possible de mettre sur le compte de l’hommage) ne sont pas légion, et n’occultent jamais les procédés géniaux que Wan met en place par ailleurs. Si la terreur existe à l’état pur quelque part en ce bas monde, il y a fort à parier qu’Insidious soit le film qui en donne une des meilleures idées…

Quoiqu’il en soit, le voyage au fond de l’horreur que nous propose ici le réalisateur de Saw est, comme chacun de ses films, un vrai moment marquant de cinéma. Néanmoins, la puissance poétique, le subtil drame humain et la frayeur chimiquement pure qui le composent en font quelque chose de plus qu’un bon film d’horreur.

Et alors que l’auteur de ces lignes déplorait, encore il y a peu, ne trouver aucun chef-d’œuvre authentique dans le cinéma d’horreur, une énième vision d’Insidious vient de le faire définitivement changer d’avis.