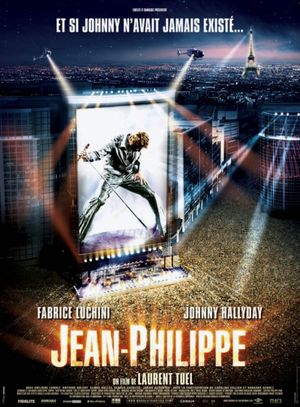

Jean-Philippe par Zogarok

Il était une fois notre Monde, où Johnny Halliday n’existe pas et n’est que Jean-Philippe Smet : une rupture dans la boucle du Destin qu’un fan inconditionnel et monogame (Fabrice Luchini) va tenter de corriger. Ce postulat curieux et amusant ne pouvait suffire à refouler les craintes, soit des « anti » résolus redoutant l’hommage plus ou moins accompli, soit des fans imaginant leur idole grossièrement parodiée. Ceux-là seront rassurés, car Halliday n’est pas utilisé contre son gré, ce n’est pas le dindon d’une farce qui le dépasserait et au contraire, c’est probablement son deuxième meilleur atout. Pour autant, le film ne déringardise pas le rock français, sacralisant plutôt sa vigueur mainstream sans chercher à en faire le symbole culturel triomphant, que ce soit d’une génération ou d’une catégorie sociale. Johnny reste un chanteur « beauf » (plus encore que franchouillard), dans un univers somme toute modeste et passif. Ce n’est pas un vrai rocker certes, mais, fidèle à lui-même dans le film comme en tant que star, il a le mérite de ne jamais faire semblant.

Le parallèle à Podium

Jean-Philippe est parallèle à Podium (son prédécesseur), il s’inscrit sur la même ligne, applique les mêmes méthodes avec des affinités, des manières et des visées très différentes (le réalisateur est beaucoup moins courageux et le scénariste beaucoup moins ambitieux). Au portrait sociologique azimuté se substitue la comédie fantastique familiale pleine d’entrain et sans surprise. Jean-Philippe est une version plus pragmatique, autrement fantaisiste de cette mythologie commune (en outre, bien terre-à-terre alors que c’est elle qui censément, des deux, sort du réel). Le héros est un cadre moyen (rôle a-priori surprenant pour Luchini, perçu, plutôt à juste titre, comme un bobo euphorique incapable de redescendre parmi la plèbe -trop amorphe- et encore moins de s’y confondre) avec la même trajectoire que celui campé par Poelvoorde. Moins médiocre, plus lucide, aussi excentrique – mais différement : Fabrice alias Luchini est dans le commentaire exalté, donc dans la réaction, quand Bernard Frédéric est pro-actif et cantonné à sa vision et son délire. Tout y passe, du chambrage au bureau, de l’entourage incompréhensif et lointain (fille punk à chien), au « c’est lui ou moi » de l’épouse contrariée. Sans omettre la dépendance à la dose quotidienne ni la collection interminable et le cortège de vignettes de l’obsessionnel de base.

Ce type plutôt laborieux, pas loin de la caricature du normopathe insipide, est totalement dynamité par un profil contradictoire, celui de Luchini, l’homme et l’acteur, lâché en roue-libre par Roland Tuel. A défaut d’être un technicien prodige, le réalisateur sait au moins mettre à profit les promesses qui figureront dans la bande-annonce et les laisser s’épanouir (puisqu’en terme de cinéma, Jean-Philippe n’est rien, juste un peu plus qu’un téléfilm « de prestige » sur FranceTV). Néanmoins le personnage n’a jamais la folie de l’illuminé de Podium, le rentre-dedans et mégalomane Bernard Frédéric. Ici, le délire se partage à deux et surtout, l’ivresse se déroule davantage dans les plans et dans l’esprit de Fabrice ; sous l’oeil de la caméra, il y a un assistant ultra-speed mais peu de ferveur autour. Au-delà de la mise en scène d’une agitation et d’un come-back paradoxal, Jean-Philippe n’est rien qu’une accumulation de saynètes exténuée, car rien n’est né du formidable pitsch. Fabrice aurait pu être hystérique et maladif ; il aurait pu être un fantôme mélancolique dans un monde de brutes et de névrosés ; et puis surtout, Jean-Philippe Smet aurait pu ne pas être Johnny Halliday, ou bien ne pas être que cela…

Fausse curiosité, vrai boulet dans sa catégorie

En lieu et place, Jean-Philippe n’offre à voir qu’un monde ou tous les détails sont renversés, sans que la réalité soit pleinement inversée. L’absurde a ses limites et il s’agit simplement d’intervertir les niveaux hiérarchiques, d’ajuster la cravate d’un collègue ou de remplacer un visage périphérique par un autre issu lui-même d’un autre arrière-plan très secondaire. Tous les efforts de Tuel convergent dans le sens du manager improvisé, parti retrouver le mythe que tout le monde ignore. La première partie du film, celle de la quête, engendre un dispositif amusant mais penaud. La seconde (lorsque le fan est armé pour restaurer la vérité) propose un rythme soutenu mais ennuie néanmoins. L’effervescence de Luchini n’est pas communicative, ne pouvant compenser la déception de ne finalement rien trouver de plus que ce qu’on avait spontanément planifié à la simple évocation du pitsch.

Tout est à l’image de la définition initiale du héros, c’est-à-dire très sclérosé, alors qu’aucun élément intuitif ne viendra plus booster le programme. Tout est là, les étapes minables et les doutes pathétiques, les caméo (Poelvoorde avec Bernard Frédéric) et les clins-d’oeils (Laetitia Halliday doublement figurante), avant la montée sur scène ou tout se joue et le film s’achève. Jean-Philippe est un produit banal dans un « genre » atypique, le film de fan (ou plutôt le film du fan héroïque et en marche). Avec des schémas classiques, une joie inlassable, un tandem complémentaire composé par deux interprètes totalement épanouis dans leurs propres rôles et registres. Leur complicité et leur foi dans une aventure don quichottesque fait la force du film (sans ces deux-là, il serait tout à fait terne) ; c’est malheureusement le seul intérêt de Jean-Philippe, sa seule valeur ajoutée et sa seule source de distraction.

Un conte populiste puis aristocratique

Jean-Philippe suit le chemin balisé de la sortie de l’ombre du paumé magnifique, derrière lequel se meurt d’impatience et de désespoir un artiste inouï. En cela, c’est un joli conte « populiste » et beauf-bohème, surtout qu’il entonne en sourdine l’éternel refrain « il faut aller au bout de ses rêves » (tout en excluant toute contrainte, toute réalité contraignante et ne limitant le monde qu’à un espace utopique ou chacun peut poursuivre son intérêt et sa lubie, sans les impératifs du quotidien ni l’ombre de la marginalité concrète – qui, pour y revenir, était un ciment de l’univers de Podium). Beauf parce que l’échappatoire vise bas ou trivial. Bohème parce qu’il s’agit d’évoquer ces génies égarés, enfouis dans le quotidien et que la Société, les Autres trop insensibles et ignorants, ne savent pas reconnaître. Alors cette circonstance favorable, ce hasard heureux, cet ange gardien incarné par Luchini vient propulser le destin d’un astre endormi… qui pourrait être le voisin de palier, c’est-à-dire potentiellement nous-même.

Pourtant, lorsque Jean-Philippe nous catapulte dans un troisième monde, c’est dans notre réel commun que nous atterrissons, puisque Luchini y est une célébrité. Une célébrité injustifiée, presque naturelle : convoitée et admirée parce que c’est dans l’ordre des choses. C’est alors un grand moment de narcissisme innocent, une complaisance misant sur la confusion des réels et de la valeur de la célébrité. En effet, tout s’achève sur la rencontre de deux stars réelles prêtes à barouder ensemble jusqu’au canapé de Michel Drucker. Les promesses se sont envolées et la légèreté cède le pas à une complaisance grossière. Sans être un document de propagande à la gloire du show-business frenchie, Jean-Philippe se termine comme l’anti-Grosse Fatigue (auto-critique aussi désinvolte qu’acerbe, presque nihiliste), acclamant des idoles sans plus se préoccuper du public qui, vraisemblablement, n’existe pas au moment ou il devrait entrer en scène (le couplet final étant censé être un cadeau de la part de deux légendes vivantes). Difficile de déterminer à qui s’adresse un final aussi pompier et nombriliste, ainsi que de cerner son rôle dans le commentaire très institutionnel et hypocrite sur la société du spectacle.

http://zogarok.wordpress.com/2013/06/16/jean-philippe/