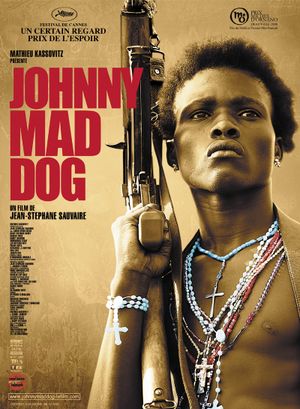

Johnny Mad Dog par Le Blog Du Cinéma

Quand il ne liquide pas les restes de sa clinquante image de « cinéaste enragé » en filmant des blockbusters sans âme (Babylon A. D.), Mathieu Kassovitz produit parfois les films des autres. Avec un bilan pour l’heure assez inégal, entre la pauvre comédie de S.F. Les Deux Mondes et des projets à l’intérêt un peu plus palpable comme le film hongrois Les Paumes blanches, évocation du système d’embrigadement par le sport sous le régime communiste. Ou ce Johnny Mad Dog qui tâche de reconstituer le quotidien de violence des enfants-soldats enrôlés dans plusieurs conflits récents du continent africain.

L’image de gamins du Tiers Monde mis en première ligne de guerres d’adultes, une Kalachnikov à la main, sommés par le verbe, la violence et l’administration de drogues de nier leur conscience d’enfant et d’obéir aveuglément aux directives de tuerie, fascine de temps à autre quelques réalisateurs des petits et grands écrans d’Europe et d’Hollywood. Pour des raisons parfois bien peu avouables, telles que l’attrait de la surenchère dans le spectacle choc à tendance misérabiliste voire – n’ayons pas peur des mots – sournoisement raciste. Récemment encore, on voyait cette figure froidement instrumentalisée en un bref intermède de Blood Diamond d’Edward Zwick, obscène machine à tête chercheuse d’oscars faisant mine d’ouvrir de grands yeux apitoyés sur cette pauvre Afrique qui ne savait décidément pas régler ses problèmes sans l’aide de l’homme blanc…

On a cependant pu voir un exemple de prise de conscience sincère de la tragédie de l’existence de ces enfants-tueurs, un propos finement creusé par les moyens du cinéma : Ezra, de Newton Aduaka. Alternant entre deux temps de la vie d’un de ces soldats trop précoces (son parcours de guerrier aveugle grappillant peu à peu des lambeaux de sa conscience perdue, plus tard son passage devant une commission de type « Vérité et Réconciliation »), Ezra manie flash-backs, flash-forwards et ellipses avec la force de l’évidence pour se faire écho du chaos de l’histoire récente, mais aussi des blessures et du désordre intérieurs du protagoniste. La force du récit aurait pu souffrir de son balisage : par le didactisme de la reconstitution de la violence de l’époque et des jugements qui ont suivi, celui du carton final de mise en garde, par la dramatisation classique du parcours du protagoniste en chemin vers la rédemption. Mais par-delà ce discours un peu convenu et manifeste se laisse percevoir un autre plus souterrain, porté par la lucidité qui perce dans le scénario et par cette forme discrètement tranchante, une sourde suggestion des blessures visibles et intimes qui, malgré les propos rassurants, ne guériront sans doute jamais.

Pourquoi reparler d’Ezra ? Parce qu’on se prend à repenser un peu à lui en regardant Johnny Mad Dog. Ce premier long-métrage de fiction de Jean-Stéphane Sauvaire – auteur en 2004 du documentaire à haut risque Carlitos Medellin – se base sur une trame analogue, le quotidien de ces enfants-soldats, mais laisse de côté les thématiques de la mémoire et des séquelles intérieures de l’horreur. Il travaille sur la seule reconstitution du présent, de l’immédiat, de l’action prise sur le vif. Et il s’en donne les moyens : presque tous les acteurs jeunes ou moins jeunes sont eux-mêmes d’anciens combattants (et ont par ailleurs trouvé une forme de thérapie dans la longue préparation et le tournage), la caméra à l’épaule rend l’action avec la nervosité de l’agitation du moment, sans cependant faire du zèle dans le simulacre de reportage de guerre comme excuse à la médiocrité, le découpage restant limpide et maîtrisé. Au-delà de ce dispositif de cinéma-vérité pas vraiment neuf, Sauvaire s’attache surtout à capter le caractère contre-nature des comportements auxquels la guerre a amené ces enfants, qu’on voit tenter presque mécaniquement, comme dépossédés d’eux-mêmes, de se comporter en caïds adultes (la culture US mal digérée aidant, certains en viennent à mimer des caricatures de gangstas), jusqu’aux pires excès. La sombre crudité du tableau vient même contrecarrer la menace de poésie publicitaire qu’on pouvait craindre d’éléments métaphoriques de l’innocence perdue (l’un des jeunes soldats porte une robe de mariée, l’autre de fausses ailes de papillon).

Cette insistance du parti pris, tenu de bout en bout, de portrait de ces enfants privés d’enfance constitue la vraie force du film, un indice que son auteur est autre chose qu’un exploitant d’une violence choc et est en prise directe avec son sujet. Mais c’est aussi, quelque part, sa limite. Car Johnny Mad Dog ne va finalement guère plus loin que son travail de reconstitution, le spectacle qu’il offre de la violence et des comportements qui interpellent. La mise en scène ne dépasse jamais vraiment ce dispositif de constat et de représentation, ne s’implique jamais dans un discours qui puisse donner une vraie perspective à ces images à l’impact instantané. Effet indésirable de cette optique vériste à courte portée, tous les expédients scénaristiques conventionnels employés pour supporter ces images tendent à apparaître sous leur aspect le plus artificiel et encombrant : le parcours de lente rédemption du héros, la conclusion au didactisme pesant où il reçoit en pleine figure la violence qu’il a lui-même causée. Là où un Aduaka pouvait, en se contentant de peu, exprimer implicitement un discours persistant, faisant vivre son film par le doute souterrain qui l’anime, Sauvaire, armé de son dispositif de cinéma-vérité dans le feu de l’action, s’arrête à l’effet de démonstration immédiate, signifiant du même coup qu’il s’en contente, que c’est là tout le point de vue qu’il se permet. Pour un film visant à la prise de conscience, on pouvait pourtant espérer une réflexion un peu plus poussée, et une utilisation moins grossière de l’impact des images.

---

Auteur : Wesley