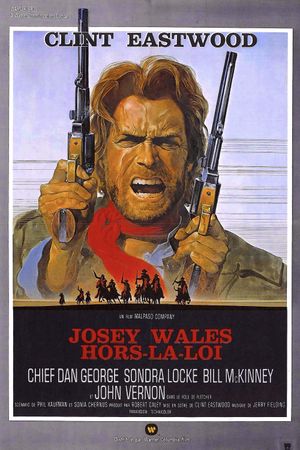

La séquence originelle de Josey Wales solde les comptes : alors qu’on s’étonne de voir un Eastwood père de famille labourant son champ, une figure aux antipodes de son mythe, l’extérieur et l’Histoire se chargent en quelques minutes de faire de lui le loner traditionnel : massacre, guerre, paix et concorde réglés à coups de gun machine : dépossédé, endurci, lessivé par le monde : Josey Wales est né. Cette ouverture annonce l’ambition et la grandeur de ce qui est sans doute l’un des plus grands films d’Eastwood : déceler dans la stature du personnage violent et impitoyable les lambeaux d’humanités ; ceux qui restent, et ceux qui pourraient ressurgir.

Contrepied supplémentaire aux films précédents, le personnage éponyme est ici avant tout un nom, connu de tous, pourchassé et craint, qui clame la haine, la vengeance et l’impossibilité de clore une guerre qui a déchiré la nation. Qu’importe que celle-ci soit achevée, d’ailleurs : l’humanité est un tel bourbier qu’il ne semble plus y avoir quoi que ce soit à en attendre. Violeurs, pilleurs, chasseurs de prime jalonnent la fuite du héros qui déleste progressivement le monde de certaines de ses victimes. Un vieil indien, une indienne esclave, une jeune fille en passe d’être violée, sa mère, un chien. Contre son gré se constitue une communauté, contre le monde un refuge où, timidement, l’humour ose de temps à autre poindre, ou une danse au coin du feu s’esquisser.

Ce qu’il reste de beau, Eastwood le prend à bras le corps : les sublimes paysages se succèdent et convergent vers un Eden discret, ranch entouré d’arbres, appliquant le programme modeste de Candide désirant, au terme de son pathétique tour du monde, cultiver son jardin à l’abri de lui.

Eastwood comédien, le taiseux, laisse d’abord son double humaniste réalisateur porter un regard sur les autres. C’est lui qui laisse parler l’indien évoquant le triste sort de ses semblables, alors que son interlocuteur s’endort dans l’indifférence. Josey n’écoute pas, et semble avoir pour unique réplique un crachat noir qui macule tout sur son passage : insectes, chien, crâne de ses victimes au sol.

Alors que s’agrège à sa course contre la mort une collectivité qui l’empêtre et le ralentit, les langues se délient. Avec une touchante maladresse, Josey reprend l’usage des mots, regarde en face certaines personnes humaines et trouve enfin, à son corps défendant, une cause à défendre.

[Spoils]

L’éveil au langage est clairement celui d’un retour à une ébauche de civilisation. Alors que la guerre a tout détruit, Josey doit apprendre à parler pour qu’une paix durable advienne. C’est le cas dans le très bel échange avec Dix Ours, où l’on évite un massacre par la « parole de vie ». C’est enfin la vengeance établie, d’un calme nouveau, où l’Ennemi est tué avec son propre bras et son sabre, Josey semblant se désolidariser de l’acte meurtrier.

Le splendide épilogue est une véritable leçon politique : dépossédé de son nom, le hors-la-loi signe une déposition témoignant de sa séparation avec lui-même et fait du duel ultime avec Fletcher, son ancien comparse un échange purement verbal, où l’on parle de lui à la troisième personne, pour lui rendre hommage et ratifier cette concorde qui n’avait pu se faire que dans le sang. « I’ll tell him that the war is over », annonce Fletcher.

La guerre civile et le champ de bataille intime de Josey parviennent enfin à leur terme. La terre peut recouvrir les morts, se reposer dans l’espoir d’y voir enfin germer une semence nouvelle.

Western classieux, sombre et emprunt d’espoir, Josey Wales hors la loi est surtout un grand film qui permet d’explorer les cheminements retors de la paix, du deuil et de la rédemption.

Présentation détaillée et analyse en vidéo lors du Ciné-Club :

https://youtu.be/p6Pjr3VV82w