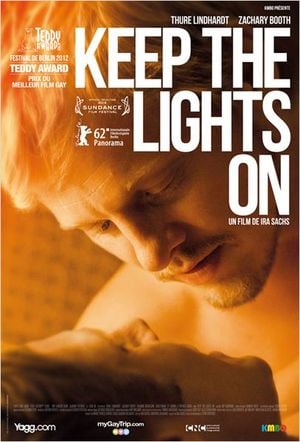

Portrait d’un fumeur de crack en jeune homme

C’est l’histoire de deux anges blonds qui se rencontrent un soir, juste pour un plan après quelques mots échangés, deux types blessés, attirés, qui se découvrent dans l’air chaud de New York, l’un accroc aux sentiments (jusqu’à consentir beaucoup) et l’autre au crack (jusqu’à disparaître des semaines dans des chambres d’hôtels pour se perdre en sombres vapeurs blanches). Sur un temps éparpillé, en morceaux recollés, Keep the lights on raconte la relation tortueuse d’Erik et de Paul qui, et on le sent dès les premières étreintes nues, charrie par vagues une impression d’impossible, d’inéluctable échec. Ira Sachs a puisé dans ses propres souvenirs (sa relation de dix ans avec Bill Clegg, agent littéraire qui témoigna de sa vie de toxicomane dans son livre Portrait d’un fumeur de crack en jeune homme) pour scruter ces deux hommes aux prises avec leurs désirs, leurs tourments et leurs contradictions surtout.

Le film use d’un genre vintage plutôt emballant dû à une photographie granuleuse et solaire (magnifique travail de Thimios Bakatakis) rappelant le style underground des années 70 ; on pense à Kenneth Anger, à Paul Morrissey et même à Fassbinder, à ces vieux révoltés qui ont, eux aussi, montré avant l’homosexualité sans tabou et le corps masculin dans tous ses états (que viennent évoquer les dessins et esquisses du générique d’ouverture). Erik et Paul, figures inlassables du mélo, du couple se construisant, se cherchant puis se déchirant, sont des chairs en ébullition qui se mêlent ou se manquent. Leur partition vacille constamment entre fusion et abandon, tendresse et malentendus (s’engager pour se dérober, s’oublier pour accepter). Amour malade, compliqué, presque désaccordé : Erik et Paul semblent ne pas pouvoir s’aimer, se synchroniser (l’un est souvent parti, l’autre ne répond jamais au téléphone…), tels des amants maudits, ensorcelés et condamnés.

Les cœurs vibrent, se froissent à la longue, se révoltent aussi, mais ont du mal souvent à nous toucher ou à nous dire quelque chose, sans doute à cause d’une imperceptible froideur, d’un essoufflement qui vient, d’une certaine pose auteuriste et indé assumée par Sachs, mais qui lasse vite (manque de rythme et de réelle tension, esthétique arty appuyée qui finit par agacer, personnages fragiles, fuyants, mais énervants dans ce côté drama queen qui prend, dans les derniers trois-quarts d’heure, une tournure un peu trop misérabiliste…). Thure Lindhardt et Zachary Booth (le fils de Glenn Close dans la série Damages) apportent malgré tout une belle authenticité à leur personnage, toujours sur le fil, mélancoliques et beaux, affrontant ensemble les fracas de l’intime sans cri, sans coup, mais d’abord avec douceur.