L’exercice du remake, tout comme celui de l’adaptation, est devenu chose courante aujourd’hui. Des pratiques souvent considérées comme opportunistes dans la mesure où ce recyclage conceptuel tend à simplifier le processus de création tout en l’enrichissant d’une nouvelle transposition dans l’imaginaire collectif : une nouvelle mise en forme, en images, de récits qui se voudraient porteurs d’universalité, ce qui contribue à lui octroyer par ailleurs une véritable conscience d’application. Et ce en particulier lorsqu’il est question de « dérivation », là où la nouvelle version s’offrirait comme un original prêt à être déballé, une œuvre qui renierait l’atmosphère et les thématiques de son filon pour seulement en garder les fondements. Car, aux premiers abords, ce cru 2017 de Knock aurait la douce saveur de la perversion, si seulement sa mise en pratique n’était pas d’une telle banalité.

Et même si le film se veut être une nouvelle adaptation, il n’échappe cependant pas à la comparaison. Car là où Jules Romains y voyait une charge cynique de dénoncer la manipulation des pensées à travers le diagnostic d'un totalitarisme médical, le film de Lorraine Lévy (une sorte de Guillermo Del Toro au féminin avec la passion mais pas sur la même échelle de talent) se place aux antipodes de la pièce, dans la mesure où le pessimisme ironique de l'œuvre est remplacé par un sentimentalisme inutile et une certaine platitude scénaristique. Une liberté censée, selon les dires de la réalisatrice, apporter de la lumière au cœur d’un récit ténébreux. Et de ce Doctissimo audacieux, ne reste qu’une utopie bucolique, dénuée d’épaisseur et d’intérêt.

Mais face à cette pratique « invisible » que constitue le remake, combien connaissent véritablement l’existence du film ou de l’œuvre source ? Si l’on se prêtait à une théorique analyse des spectateurs ordinaires, peu ont vu l’adaptation avec Louis Jouvet et le texte de Jules Romains n’apparaît souvent que comme un lointain souvenir de lycée. Et là encore, malgré une éventuelle méconnaissance du modèle, le film peine à convaincre : non sans générer quelques sourires, l’ensemble s’enlise dans la médiocrité et son lot de clichés. Ou l’art de transformer une brillante satire en une quelconque comédie dramatique, où chaque démarche comique se déforme en une pâle édulcoration des Hommes.

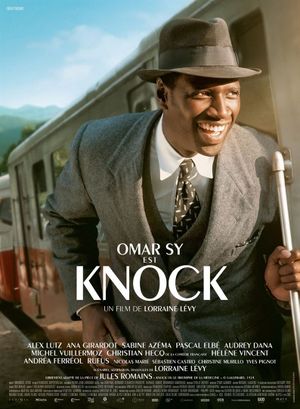

Et pourtant, Lorraine Lévy semble vouloir démontrer de bonnes intentions, ne serait-ce qu’en tentant de retrouver le charme d’un Amélie Poulain (ou plus généralement de l’œuvre de Jeunet/Caro) ou d’un Jacques Tati ; où l’ambiance singulière quasi chimérique pousserait à une poésie réflexive. Une tentative louable mais vaine dans son résultat car de lyrisme, il n’en est point question. Seulement d’un humanisme illusoire, où la performance d’Omar Sy (et des seconds rôles) viendrait rendre le tout à peine sympathique. Puisque même dans ses thématiques, l’œuvre n’est que confusion et facilités : une sorte d’apologie du vivre-ensemble sous-couvert d’une chronique sur la réussite sociale, à grands coups de bons sentiments et de fantasme nostalgique.

A l'audacieuse force des maux d’une œuvre mordante, là où le cynisme baignait dans la nécessité de soigner l'imaginaire par le virus du langage, ce Knock en serait presque une antithèse réussie si sa réalisatrice avait eu la volonté de pousser les traits jusqu’à l’excès, comme une satire inversée sur une utopie faite d’illusions et de manipulations (quitte à replacer l’œuvre à notre époque). Mais sa façade propre comme du linge maintes fois repassé et sa prévisibilité manuscrite en font une adaptation négligeable, et ce malgré un magnifique plan final qui a sûrement plus d’impact que la totalité du film. Car toute œuvre en populaire insipidité est un mauvais film qui s’ignore.

Knock Out