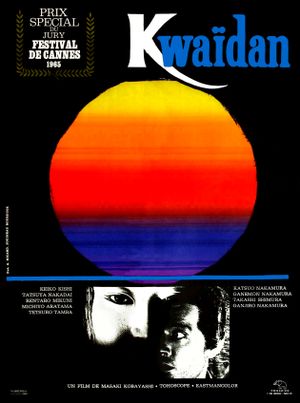

Le cinéma japonais marque le genre de l'horreur quasiment chaque année de par son inventivité et son étrangeté sale. Il nous laisse un arrière-goût difficile à exprimer. Pour nous occidentaux, impossible d'appréhender toute l'ampleur de la signification d'un Yokai, de ne pas grimacer la première fois devant cet acting si spécifique à leur culture, de ne pas être dérangé par ces sonorités disparates et incongrues. Pourtant voilà : Onibaba (1964), House (1977), Ringu (1998), Grudge (2002) comptent parmi les plus fascinants métrages horrifiques jamais créés et sont considérés à travers le monde comme des incontournables du cinéma. Les noms de Takashi Miike ou Hideo Nakata résonnent pour beaucoup comme ceux de grands réalisateurs presque extrémistes dans leur démarche, dont l'influence aujourd'hui totale est moulée dans l'inconscient collectif. En effet, difficile d'ignorer le nombre de remakes américains ou d'adaptations de ses histoires de figures fantomatiques aux chevelures noires. Même le concept de Battle Royale s'est répandu comme un germe instoppable, provenant pourtant de la cultissime prise de risque de Kinji Fukazaku en 2000. Contrairement à beaucoup de ses homologues, l'horreur japonaise est très souvent l'expression d'un mal être, la personnification d'un drame ou même une nécessité perçue comme telle dans l'éducation des jeunes nippons. Si l'on dit que tout film est politique, le cinéma japonais lui en est pleinement conscient, surtout dans sa façon de diriger l'horreur. Manier habilement les croyances et superstitions, c'est parler aux spectateurs en plein cœur. De cette habilité, il en est question pour moi dans ce qui constitue le pilier de l'histoire du cinéma d'horreur japonais : Kwaidan de Masaki Kobayashi.

Une Oeuvre Anthologique de peur plastique

Composée de quatre histoires indépendantes, cette œuvre fleuve d'une durée de trois heures fragmente sa narration : se suivent Les Cheveux noirs, La Femme des neiges, Hoïchi sans oreilles puis Dans un bol de thé. Afin de donner un ton unique à chaque récit, Kobayashi travaille différents styles visuels empruntés parfois au théatre, parfois à la reconstitution de décors très larges. Le jusqu'au-boutisme du travail effectué sur Kwaidan résulte en une expérience sensorielle absolue, entre le rêve et le monde des idées, entre la scène et la peinture. Rendre si palpable cet aspect factice, notamment celle des fonds peints sur toile, est signe d'honnêteté : le spectateur est conscient qu'il s'agit d'un conte, d'un exercice de style, comme incarné à l'image par des personnages acteurs. Tout du long du film, ce pacte portera ses fruits puisque les couleurs exagérées, le maquillage très marqué et la musique presque expérimentale ne seront pas un obstacle mais fonctionneront au contraire comme vecteurs d'immersion pour ce film si conscient d'être à la limite entre cinéma et captation de spectacle. À titre d'exemple, le plus marquant reste le troisième chapitre, celui d'un moine aveugle à qui les revenants d'une bataille ancestrale réclament un récital. Il ne réalise pas qu'il a affaire à des esprits, donc pour le protéger du mauvais sort, ses confrères lui recouvrent le corps de kanji à l'encre. Le visage du personnage devient alors le symbole du film, traits intriguant enrobé de croyances superstitieuses.

La réalisation de Kobayashi, toujours aussi flambant neuve encore aujourd'hui, se rapprochera de celle de Kurosawa dans sa composition de plan à la caméra statique : quand il filme ses establishing shots, ce sont les décors fabuleux et les couleurs incroyables qui s'imposent d'eux même. En revanche, une fois au cœur de l'action, son style très moderne revient au galop : il utilisait déjà les plans dits "débullés" en 1958, quand il filmait sa trilogie de La Condition de l'Homme, pour signifier la confusion et tout le langage qu'on lui connaît.

Lorsque l'on est habitué des films de l'age d'or du Chanbara, très concrets dans leurs décors, costumes et cadres, voir débarquer l'horreur de Kwaidan dans ce contexte est très surprenant, voir déstabilisant. Kobayashi démontre sa maîtrise du genre en tordant ces codes pour les mixer à ceux de l'épouvante, peut être plus subtile qu'horrifique, mais tout de même très inquiétante dans ce contexte.

Des Fantômes biens sous tout rapport

Kwaidan explore tout un éventail d'esprits et passe en revue des thématiques qui s'y prêtent. Le premier Fantôme est celui d'une jeune femme abandonnée par son mari en quête de gloire. Réalisant qu'il l'aime encore, il revient à ses côtés des années plus tard. Il se fait piéger par la revenante, la pensant toujours en vie, qui lui dit qu'ils passeront une nuit unis pour l'éternité. A son réveil, le samourai réalise que la demeure est détruite et qu'il dort aux côtés d'un cadavre dont seule la chevelure vit encore. L'aspect moralisateur de ce conte-ci est le premier degré d'inteprétation que le film va développer sur les trois autres récits. Dans le deuxième, on assiste à une tragédie romantique auprès d'un fantôme qui épargne un villageois. Lui interdisant toute mention de cet épisode, l'homme ne parviendra pas à tenir parole et révélera tout à son épouse qui se trouve être... le fantôme. Dans ce contexte familial, la figure du revenant tient le rôle de juge et de victime, d'extension divine dont le pouvoir de châtier n'a d'égal que celui d'épargner. J'y vois même un parallèle avec les sorcières des forêts occidentales.

Le dernier récit est cependant le plus intéressant : il porte une réflexion sur le folklore et l'idée de transmission. Un narrateur nous explique d'entrée de jeu que pour des raisons inexplicables, beaucoup de légendes ne comportent pas de fin. Celle qu'il nous raconte ensuite s'arrête brusquement, justement dans cette logique d'illustration. Cependant, alors que nous revenons au temps du narrateur, celui-ci semble avoir disparu. Sa femme le trouve, noyé, dans un puits. Le dernier plan du film est son regard fixé vers le spectateur, le corps immergé, la bouche entrouverte. Ainsi la légende s'achève sans conclusion, inachevée, certainement colportée par d'autres : c'est là toute la beauté de Kwaidan. Jamais le métrage ne se préoccupe d'expliquer, de rationaliser, de juger ou de donner raison. Il fait état d'éloge à l'étrange, à sa manière d'exister et d'être transmis, sous la forme d'un film très haut en couleurs, chargé de symbolisme et d'idée, qui est en quelque sorte la réponse contemporaine japonaise à la série Twilight Zone qui paraissait aux états-unis.

N'hésitez pas à vous procurer ce chef d'œuvre si vous aimez les fables étranges et la culture japonaise !