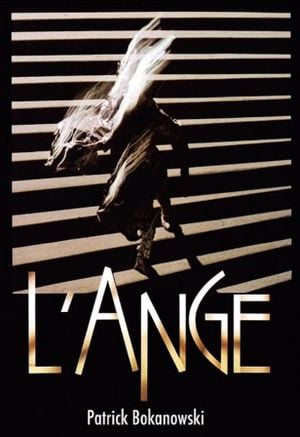

Ou la tentative improbable d’une critique sur le film expérimental par excellence (simplement parce que l’Ange, à la différence de nombres d’autres essais expérimentaux n’est pas resté cantonné à l’appréciation des spécialistes, aux recherches universitaires, ni aux soirées réservées aux initiés mais a bien bénéficié d’une sortie grand public, et même, rapidement, du statut de film culte.

Une critique qui ne s’intéressera que modérément (en tout cas pas exclusivement) au travail formel, aux recherches techniques, au catalogue des procédés (visuels et sonores) accumulés et répétés tout au long du film ; en vrac : superposition des plans, décomposition du mouvement, ralentis extrêmes, accélérés extrêmes, arrêts prolongés sur l’image, effets stroboscopiques, kaléidoscopiques, image par image avec dessins, diversification des formats (de l’image occupant tout l’écran, à la même image répétée sous des formats de plus en plus réduits, bordée, entourée d’un noir profond), ou encore cette même image reprise et reprise, sous des angles différents, ou identiques - jusqu’à la saturation et à l’abstraction.

Toutes ces expérimentations renvoient d’ailleurs à des théories déjà exprimées (et expérimentées) dès les années 30 par divers artistes avant-gardistes, notamment Moholy-Nagy :

« utiliser la lumière comme facteur formel primaire, qui crée l'espace

et le mouvement »

On s’attachera à autre chose, plus modestement. Au signifié ?

Donc,

Expérimentation, répétition, élévation …

Et une gageure – Prendre le risque (certes réduit), non pas de l’interprétation, de la « traduction » en mots (absurde évidemment), mais de la suggestion, à partir d’éléments épars, regroupés. Le sens appartient aussi au spectateur.

Et qu’on ne s’y trompe pas – il n’y a évidemment aucun récit linéaire dans l’Ange, aucun mot prononcé non plus, mais des séquences entrecoupées de fragments lumineux et sonores, et, juxtaposées, des bribes immédiatement lisibles – et d’autant plus réalistes que les actions présentées sont répétées et répétées, et filmées sous tous les angles possibles. Des repères. Des signes.

• Huit petits films autonomes (environ), sans compter les temps de « liaison », de « transition :

- Le bretteur et la poupée

- La cruche cassée

- Le bain

- La bibliothèque

- La prise du château de l’œuf*

- L’expérience optique (le contenu le plus difficile à déterminer)

- L’atelier de Léonard*

- L’ascension – jusqu’à l’ange ?

• Un escalier, omniprésent entre chaque séquence, que des personnages que l’on distingue à peine tentent de gravir, des étages ou des étapes vers le plus haut, mais avec une rupture une bifurcation à la moitié du film.

• Deux parties effectivement, avec à la moitié du film (en l’occurrence la cinquième partie, l’assaut d’une foule, sur une plage, contre un pavé géométrique et transparent, un passage en extérieur. Mais on se retrouve ensuite à nouveau à l’intérieur des murs, avec en particulier la longue scène de l’atelier, avant enfin de reprendre l’escalade interrompue. C’est dans la seconde partie que le film tourne le plus à l’abstraction.

• Une époque, suggérée par les costumes des comédiens (tous masqués) – la fin du XVIIIème siècle.

• Une succession d’activités humaines – la guerre, l’hygiène, la nourriture, la culture, et (après la rupture) la technique et la découverte finale.

• Une présence très mystérieuse et constante de la femme : martyrisée (la poupée), objet sexuel en allégorie (la cruche cassée), assaillie (l’attaque de la plage), partenaire (l’expérience optique), nue (le temps d’une image subliminale), plus que mystérieuse, à travers les fragments lumineux de l’escalier jusqu’au dévoilement final. Il n’y a pas trop de doutes sur le sexe de cet ange-là.

• Des références esthétiques multiples, anachroniques, celles-là ou d’autres : la poupée SM de Bellmer, Léonard de Vinci (on y reviendra), les prisons de Piranese et leurs escaliers en trompe-l’œil, le suprématisme et plus sûrement les recherches antérieures et les photogrammes de Moholy Nagy , déjà évoqués et qui semblent déjà annoncer les recherches conduites dans *l’Ange * (dès 1930, il reprochait au cinéma abstrait de « privilégier les développements formels au détriment de la représentation du mouvement » ; en fin, et plus sûrement, pour le passage de la cruche cassée, le plus pictural du film, les intérieurs lumineux de Vermeer (avec cruche et nature morte) et plus sûrement encore l’allégorie très sexuée de la Cruche cassée, peinte par Greuze.

• La BO, composée par Michèle Bokanowski, concerto minimaliste et concret avec trio à cordes (violon, violoncelle, contrebasse), glaçante, étrange, angoissante, parfois presque drôle (le bain) a été éditée ultérieurement. Les intitulés de chaque morceau, « réalistes », évidemment validés par les auteurs, fournissent des indications singulières :; c’est là qu’apparaissent les dénominations* « attaque du château de l’œuf » (à la fin du XVIIIème siècle ?) et « atelier de Léonard) » (de Vinci ?) avec toutes ses expérimentations révolutionnaires ?

• … Il ne reste plus qu’à se laisser aller : une ascension, une élévation, une révolution ; celle de 1789, ou la révolution technique (Léonard, l’expérience optique), celle du cinéma, d’un renouveau du cinéma en marche devant nous – avec au bout – l’ange ?

L’Ange peut par instants presque fasciner – la scène de la cruche cassée, le bain (avec l’apport de la musique concrète), l’assaut sur la plage, des bribes lors de l’ascension ultime … Mais le film se heurte à une difficulté évidente – la durée du long métrage, pas du tout adaptée à ce type de cinéma. Je ne suis pas sûr qu’il soit possible de regarder l’Ange d’une seule traite.

Donc,

Expérimentation, répétition, élévation,

Fascination

Ou perspective redoutable de l’ennui,

C'est selon.