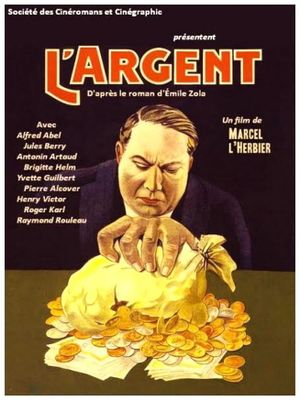

L’un des derniers films muets français en est aussi l’apogée. En 1928, un an avant le célèbre crack, L’Herbier adapte L’Argent de Zola, dont il fait une intrigue contemporaine qui va établir la force fascinante et effroyable de la spéculation boursière.

Alors que Metropolis est sorti l’année précédente (on retrouvera d’ailleurs son interprète féminine dans le rôle de la baronne Sandorf), l’heure est au gigantisme : L’Herbier n’hésite pas à mobiliser un budget colossal pour fustiger le règne de l’argent… Décors immenses, milliers de figurants dans la Bourse investie pendant le week-end de Pâques, durée dépassant les 2h30 (dans le montage actuel, il semble que le film ait été plus proche des 3h à l’origine), les ambitions sont grandes et le résultat à la hauteur.

En prise avec l’époque, le cinéaste raconte la frénésie, notamment par une attention particulière accordée à la technologie : les machines à écrire, appareils téléphoniques, télégrammes accompagnent et accroissent les agissements d’une fourmilière qui inaugure la mondialisation des marchés : le thème de l’aviation permet ainsi de renforcer cette idée, l’exploit d’une traversée sans escale étant ici le prétexte à une exploration pétrolifère sur le continent Sud-américain.

Les personnages sont tout aussi inféodés à ce nerf de la guerre : la croqueuse de diamant reptilienne, la naïve pour laquelle la richesse va être une prison croissante, les costards petits soldats, le froid et serein calculateur et la figure centrale de Saccard, massif et ne cessant jamais de jouer ses coups à l’avance, avec un regard possédé qui rappelle souvent celui de MacTeague dans Les Rapaces de Stroheim.

Le mélo qui va unir certains d’entre eux peut avoir certaines fadeurs (le personnage de Line, joué par Mary Glory, n’est pas le plus fin en termes d’interprétation, alors que les autres personnages sont plus mesurés, surtout pour un film muet), mais retrouve toujours la thématique centrale, celle d’une passion possessive : pour l’argent, ou pour le désir, Saccard est un esclave, et ses scènes de convoitise occasionnent de superbes séquences expressionnistes, notamment celle où Line assiste au triomphe de son mari à la fenêtre d’une gigantesque pièce devenue sa prison, sa robe étant éclairée par la rue tandis qu’avance inexorablement son inquiétant bienfaiteur.

Mais c’est surtout par l’expérimentation formelle que le propos prend son plein essor. L’Herbier ne se contente pas du gigantisme des moyens pour ausculter la mégalomanie illusoire de ses personnages. Pour raconter la spéculation, il travaille un montage savant qui va multiplier les symboliques. La brièveté des plans insiste sur l’action continue et la sollicitation constante des esclaves des chiffres, tandis que le recours très fréquent au montage alterné montre comment le pivot central du profit se diffuse sur de multiples destinées : le mari à l’étranger, l’épouse en proie au spéculateur, la rivale prête à tout faire s’écrouler, au profit du concurrent qui œuvre dans l’ombre. Le rythme, très soutenu, fonctionne ainsi sur une partition frénétique où la comédie humaine est devenue hors de contrôle, répondant à des appétits sans cesse renouvelés par les flux boursiers.

Cette mouvance est en outre mise en valeur par les mouvements d’appareils : le cadre se déplace en permanence, dans les bureaux ou les coursives, va à la rencontre des personnages et mime les élans par lesquels ils convoitent. Dans les lieux les plus vastes (la résidence de Saccard pour une fête grandiose, la salle de la Bourse, la banque), L’Herbier va jusqu’à s’affranchir de l’apesanteur. En surplomb, la caméra vole au-dessus de l’assemblée, tournoie dans la valse des millions, s’affole pour proposer des prises de vues proprement ahurissantes pour l’époque.

Digne contemporain de Gance et Eisenstein, le cinéaste fébrile a bien conscience que tout est à écrire ; en cela, l’adaptation littéraire d’une grande figure de la fin du siècle précédent (Zola et sa saga des Rougon-Macquart) est particulièrement féconde : les libertés et modernisations prises avec l’intrigue ne suffisent pas, il faut aussi renouveler le langage. Et l’ironie de la situation ne lui aura pas échappé : dans ce conte noir où l’individu se voit abimé par l’essor de l’industrie, de la technologie et des finances, ce sont précisément ces 3 composantes qui conditionnent la création cinématographique telle qu’il l’envisage.

(8.5/10)