S’il y a bien quelque chose dans l’enfance d’Ivan qu’il faut avant tout reconnaître, c’est bien sa photographie fabuleuse, se rapprochant du concept de perfection, nous dirons tout simplement qu’elle est Tarkovskienne. Le spectateur est sans cesse mystifié par l’imposante silhouette d’un réalisateur incarné dans ses images dont le talent technique et purement objectif est irréfutable. Décors et personnages, jeux d’ombre et de lumière, tout est allié avec une maestria ; avec une précision millimétrique.

C’est ici l’émerveillement du jeune cinéphile que je suis que je suis en train d’exprimer, mon admiration pour un travail esthétique de qualité supérieure, tout ce qu’il y a de plus sincère, ma volonté étant bien loin de vouloir coller à une bienséance ou à une conformité de pensée qui voudrait qu’on ne peut pas ne pas aimer Tarkovski.

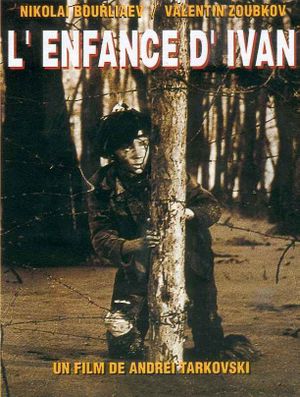

Si je passe au-delà de la dimension esthétique de l’œuvre, je trouve un univers que j’adore : l’arrière du front en temps de guerre. On suit l’histoire d’un jeune et frêle blondinet hanté par les flashbacks de sa mère fusillée par les nazis. Un corps fétiche, phtisique, qui contient pourtant une personnalité forte dotée d’une conviction et d’un entêtement sans failles qui dépasse largement cette apparente faiblesse. Un petit homme qui dans son inconscience et son courage joue aux grands, lance le couteau et trace le chemin en terres ennemies.

Tout cela dans une bouillasse éternelle, parsemée de forêts aux arbres anorexiques se dressant sur un lit de feuilles qui composaient autrefois leur parure. Dans les marécages entourant les baraques et les abris de fortune édifiés à toute berzingue pour faire face à l’ennemi qui se terre, voulant se protéger de l’inévitable conclusion historique qu’amène Tarkovski pour achever son grand film : la déconfiture allemande.