C'est le genre de film dont on n'a pas envie de résumer le scénario, tant ce n'est pas au niveau des événements que cela se joue. Alexandre, un écrivain vieillissant et malade, voit sa mère vieillir, sa maison d'enfance vendue par son beau-fils, n'arrive pas à finir le poème d'un autre, comme il se l'était fixé. Amateur du beau, il regrette d'avoir vécu loin de son pays, la Grèce. Il rencontre un gamin des rues, le délivre de kidnappeurs mafieux et songe à le ramener chez lui, en Albanie. Ils finissent par se quitter. Alexandre revient dans sa maison avant que celle-ci ne soit détruite par un bulldozer le lendemain, et songe au suicide.

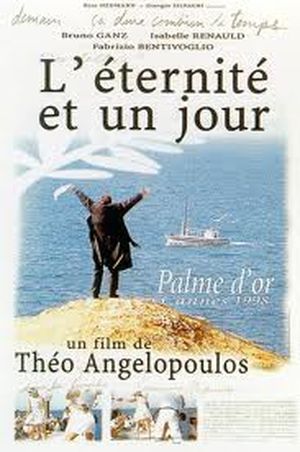

Depuis "Dans la ville blanche" d'Alain Tanner et "Les ailes du désir" de Wenders, on sait que la silhouette de Bruno Ganz se marie magnifiquement avec les villes européennes, comme si chaque paysage urbain imprégnait ce corps au front dégarni et aux traits nobles, ce manteau noir Giorgi Armani défraichi.

L'enfant et le vieillard... Belle idée. D'autant que l'enfant joue comme un vieillard, et le vieillard comme un enfant, qui refuserait de renoncer à l'émerveillement, qui voudrait encore se raconter des histoires : l'histoire de cette ville qui était censée exister sous l'eau, à quelques encablures de sa maison. L'enfant rencontré le quittera à regret, et malgré les supplications du vieillard. C'est pourtant lui, l'enfant, qui fait avancer l'action, qui déjoue les codes de la société, qui essaie de maîtriser ses émotions mais n'y arrive pas. Alexandre pour sa part a les clés du monde de la culture, sait voir la beauté, mais ne sait pas lutter.

Et la vision de la morne modernité est originale chez Angelopoulos. Il ne se contente pas de filmer une bretelle d'autoroute pour dire : voilà, c'est déshumanisé. Même le ballet des automobiles dans ses villes a quelque chose d'humain, d'émouvant. C'est simplement que l'homme y figure rapetissé, loin de sa vraie mesure. Cet environnement est évidemment en contradiction avec les flashbacks contemplatifs vers l'enfance d'Alexandre : personnages en blanc, habillés Belle-Epoque, formant une joyeuse troupe au bord de la mer bleue et du sable blanc, ou sur ce joli kiosque en bois qui donne sur la mer.

Nombreuses sont les séquences cocasses jouant sur cette opposition beauté/fonctionnel moderne, comme ce trio de musique classique improvisé dans un bus ; ces arrêts devant un camion à sandwich au milieu de paysages superbes mêlant mer et montagne ; ce ferry refermant sa trappe arrière en partant, comme un ogre muet et mélancolique - une belle allégorie du départ ; ces flaques d'eau illuminée par le petit bûcher improvisé par les gamins en l'honneur d'un des leurs ; cette frontière perdue dans un col embrumé, avec ces silhouettes noires en carton représentant des gens qui essaient de grimper...

Il va sans dire que les mouvements d'appareil à la dolly ou à la grue, qui prennent souvent la forme d'un travelling ou d'un pannotage quasi-imperceptibles, sont sublimes. On retrouve le goût pour les plans-séquences qui se suffisent presque à eux-mêmes, mais dont l'enchaînement fait tout de même une histoire. Je place en tête la séquence du mariage, où les deux mariés, en costume traditionnel, dansent sous le regard de la foule de vieux paysans. Une pure merveille.

La bande-son abuse un peu du thème principal, mais on retrouve cette musique des Balkans si touchante, mélancolique et élégante.

Le film est au fond moins une dénonciation de la modernité qu'une invitation à rechercher la beauté et à profiter du temps présent. Rien d'original pour du cinéma européen, me diront les blasés, mais quand on est en présence d'un maître, on contemple avec respect et on se tait.