Aller voir un Woody Allen, c'est un peu comme acheter un Nothomb à la rentrée littéraire. On se dit que même si le scénario est mal ficelé et tient sur un ticket de métro, ce sera forcément divertissant. Et si on a été déçu, on se dit que ce sera mieux avec celui de l'année prochaine.

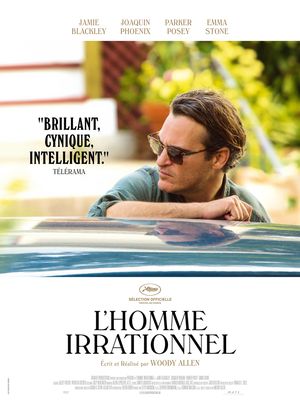

C'est exactement ce qui s'est passé hier soir en allant voir L'Homme irrationnel : pas grand chose de tentant à côté, un duo d'acteurs alléchant (on pourra débattre de la plastique d'Emma Stone, mais là n'est pas l'objet), la promesse d'un réalisateur sympa : on ira donc voir "le dernier Woudiallène".

Woody Allen, c'est aussi un peu comme Houellebecq : l'artiste n'a plus à faire ses preuves vis-à-vis du public, il peut se permettre de broder autour d'une idée originale sans aboutir à une oeuvre complète. Dans le cas d'Allen, il s'agit de son sens de la mise en scène et des dialogues, qui viennent combler une intrigue désespérément creuse.

Et malgré tout, ça marche.

Le décor est idéal pour un Allen, comme toujours assimilable à une scène de théâtre de vaudeville : un campus américain en bord de mer, fait de briques rouges et d'arcades ioniques, parsemé d'arbres aux couleurs chatoyantes.

L'idée de départ : un prof de philo nihiliste se réalise en assassinant un juge malfaisant, pensant ainsi rendre le monde meilleur - marginalement, mais incontestablement. Le paradoxe est alors le suivant : est-il moral d'assassiner un être humain dont l'existence est nécessairement plus néfaste que l'absence, en dépit de l'atrocité de l'acte en lui-même ? A partir de ce paradoxe, aucun parti n'est ensuite choisi, ni celui du cynisme, ni celui du burlesque, ni celui du tragique. A défaut, c'est donc le fade qui est retenu. Le personnage d'Emma Stone n'est qu'un faire-valoir, tel un mannequin Pull&Bear jacassant lorsqu'elle échange des propos convenus et insipides avec ce professeur incarné par Joaquin Phoenix.

Au final on est diverti, on regarde ça un sourcil levé et le doigt sur le menton.

Et on se dit vivement celui de l'année prochaine...