On a souvent, et à raison, présenté ce film comme la synthèse de tous les westerns de Ford. Œuvre testamentaire, L’homme qui tua Liberty Valance est un chef d’œuvre à plus d’un titre. Parce qu’on y retrouve toute ce qui fait le génie du cinéaste, mais aussi parce que la tonalité adoptée dans cette œuvre tardive est aussi originale que bouleversante.

Alors qu’il semble n’avoir plus rien à démontrer de nouveau, Ford va resserrer ses archétypes. On remarquera avec amusement à quel point Liberty Valance est l’opposé esthétique de La Prisonnière du Désert : retour au noir et blanc, décors presque inexistants, limités à une rue, scènes la plupart du temps nocturnes, et surtout, absence d’un horizon sur lequel surgiraient les indiens. Ford ne s’en cache plus, et revient à ce qui l’obsède depuis Youg Mr Lincoln : les discrètes coulisses de la naissance de l’Amérique telle que nous la connaissons.

Idée de génie, c’est un trio qui va la symboliser. D’abord, la structure binaire de l’homme de loi, Stoddard, l’homme des mots et des livres affrontant Valance dont le langage se résume à son flingue et son fouet. Ensuite, et surtout, l’adjonction du troisième homme, Tom Doniphon, épris de bon sens et de pragmatisme, qui permettra par son héroïsme discret que le pays bascule de la violence à la loi.

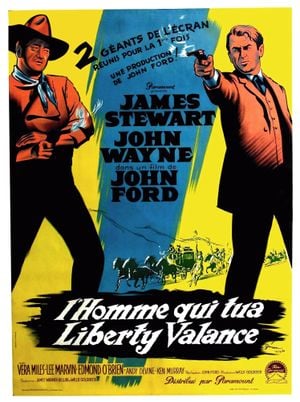

Le grand échalas Stewart face au déhanché Wayne. Pour ce seul duo, pour la domination du second sur le premier, et pour le poing homérique que ce dernier lui donne en retour, le film est un régal. Ford est très malin avec ses stars et désactive leur potentiel iconique pour les humaniser : c’est un tablier de plongeur pour le premier, c’est un amour malheureux pour le second et des faits d’armes qui resteront dans l’ombre.

Autour d’eux, la communauté chère au cinéaste : un sheriff démissionnaire, un journaliste engagé, des restaurateurs bienveillants.

La structure du film, fondée sur le récit rétrospectif, est exploitée à merveille ; d’abord, elle annonce la fin, notamment du trio amoureux et de la victoire de la civilisation par l’urbanisation galopante et le statut de sénateur de Stoddard. Mais elle contribue aussi à marquer le récit de deux morts à venir : celle du titre, et celle de Tom Doniphon qu’on est venu enterrer. La victoire annoncée ne se fait pas sans perte, et c’est bien un hommage aux acteurs de l’ombre qu’opère le récit, qui se paiera en plus le luxe de revisiter la polysémie du titre.

Mais l’aspect testamentaire de Ford et ce long récit à côté d’un cercueil orné d’un cactus en fleur n’atteint pas le cœur du cinéaste : il restera fidèle jusqu’au bout à sa retranscription d’une humanité foisonnante : l’alcool coule toujours à flot, et l’humour irrigue chaque scène, épaississant ses personnages, et dont le premier duel se fera à propos d’un steak. Dans cette communauté, on aborde le racisme et l’illettrisme, et si l’avenir est dans l’affiliation à l’Etat de l’Union, c’est autant pour quitter un passé sans foi ni loi que se prémunir d’un avenir autrement plus inquiétant, celui du capitalisme dévorateur qui fit déjà l’objet d’une large dénonciation dans Les Raisins de la Colère.

Le film est didactique, sans aucun doute, et Ford nous apprend à lire son Histoire comme le fait Stewart avec son public hétérogène. Mais il est des leçons qu’on chérit plus que d’autres, surtout lorsqu’elles ont l’intelligence de passer par l’intime et de dénoncer les artifices d’une parodie de démocratie, où l’on vote pour un cheval sur scène et un spectacle de rodéo.

L’homme qui tua Liberty Valance mérite un livre entier d’analyse. Merveilleusement interprété, d’une mélancolie sur le temps qui n’évacue jamais la valeur de ce qui souda les hommes, il offre toutes les arcanes de la légende : la vérité, celle qu’on n’imprime pas, et qui fait des morts les véritables héros ; mais aussi, et surtout, de cette croyance profondément fordienne en l’humanité de chaque individu avant de prendre la tête de la collectivité et d’en devenir une figure légendaire.

Genèse du film, anecdotes de tournage et analyses lors du Ciné Club : https://youtu.be/NGjGJj9FT74