Défi : séduire la jeunesse avec un film de 1938. Soit après le muet (Chaplin et Keaton sont des valeurs sûres depuis bien des années pour la marmaille), et sur un mode screwball qui a tout de la nouveauté étrange pour eux.

Atouts : le rythme et l’excès continus d’un film qui ne s’embarrasse pas de détours ou de complexité pour privilégier son unique quête : le gag. Bringing up Baby est une course folle, aussi étourdissante que parfois exténuante, dans laquelle les archétypes sont essorés au profit de la caricature et, surtout, le mauvais traitement qui les fera sortir du moule.

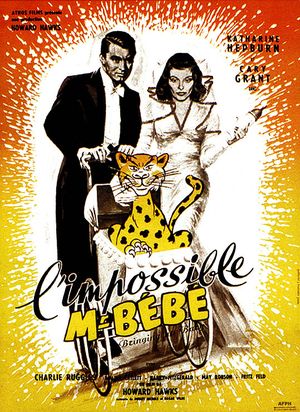

D’un côté, le chercheur coincé, condamnée à une vie morbide entourée d’os antédiluviens, et dont le mariage annonce un labeur dénué de plaisir et d’enfants. De l’autre, une riche excentrique, tornade de maladresse dévastant tout sur son passage, mais n’oubliant jamais de mobiliser son intelligence et son culot pour arriver à ses fins. La confrontation des deux entraîné une trajectoire catastrophique multipliant les dégâts (tôle froissée, habits déchirés, destructions, kidnapping) et les quiproquos : Cary Grant se trouve ainsi, à chaque séquence, soit amoindri physiquement, soit contraint de jouer un rôle que les circonstances lui imposent.

Au centre du jeu, l’animal : c’est bien entendu l’inconnu, celui qui répond aux instincts et dont l’homme ne peut pas contrôler le comportement. Le chien avec l’os, le léopard (nommé opportunément Baby, alors que le chercheur vient de comprendre que sa future femme ne désirait pas en avoir), puis son double sauvage et dangereux : une gradation dans la vie et ses élans les plus primaires, contrepoint aux désirs de contrôle de l’homme civilisé, et qui vont le contraindre à baisser la garde, jusqu’à détruire complètement son univers mortifère, à savoir un squelette géant.

Hepburn est donc l’ouragan de sa vie, qui déstabilise l’ordre (It will never be clear with her explanations) pour y insuffler la vie. Son insolence et son émancipation en font un des grands personnages féminins, qui, certes dénué de réelle épaisseur psychologique, mène la danse avec une grande audace pour l’époque.

C’est évidemment sur le terrain des dialogues que se joue aussi la finesse de la comédie. Si les situations sont la plupart du temps ouvertement grotesques, les échanges du couple maintiennent un rythme et une folie douce qui fonctionne sans interruption : Susan a réponse à tout, et modifie les sens propres ou figurés pour mener où bon lui semble la conversation. David se défend par un sens de la répartie qui fait de ce film un modèle du screwball, mais, et c’est là l’un des grands motifs du comique, ses répliques cinglantes ne sont la plupart du temps qu’un constat passif face à une situation qui le dépasse. Ainsi de sa réponse à un personnage secondaire lui demandant pourquoi il est habillé en femme : What are you doing ? - I'm sitting in the middle of 42nd Street waiting for a bus.

On remarquera en outre les premiers signes du Code Hays, entré en vigueur quatre ans plus tôt : Hawks s’amuse beaucoup avec la contrainte et les allusions sont particulièrement savoureuse, de la manière dont Grant évoque la question du sexe avec sa future femme ou dont le culot de sa partenaire imposée est sexuel de bout en bout, jusqu’au déchirement mutuel de leurs vêtements.

Action trépidante, multiplicité des décors road trip cataclysmique, échanges sur-vitaminés : Hawks, par le biais du screwball, confirme une expression cinématographique essentielle (déjà annoncée par Capra dans New-York-Miami et le génie Lubitsch dans Sérénade à trois), et enterre ses illustres ancêtres que sont le théâtre et le muet. Bienvenue dans une nouvelle ère. Et la jeunesse du XXIème siècle ne s’y trompe pas.

(7.5/10)