Second volet du rattrapage de la période des fêtes, L’odyssée de Pi fait partie pour moi des films que je voulais voir si j’en avais l’occasion.

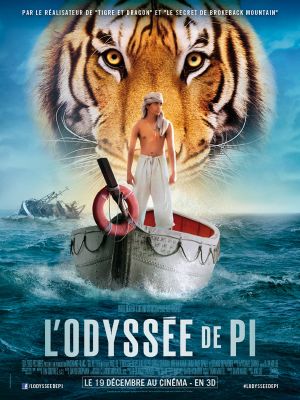

Avant d’y aller, j’ai pourtant entendu et lu beaucoup de critiques négatives, disant notamment car il s’agit d’une histoire inadaptable à l’écran et que le film ne parvient pas à en rendre compte. J’y suis allée sans a priori et sans connaître le livre d’origine, en sachant tout juste que le héros était originaire de Pondichéry (et qu’on verrait peut être la maison de famille au détour d’un plan), et qu’il était plus ou moins question d’un jeune homme et de sa survie en compagnie d’un tigre.

Personnellement j’ai eu une jolie surprise en regardant le film, qui évoque bon nombre de notions et de valeurs fondamentales à propos desquelles le spectateur peut librement réfléchir.

Guidés par le récit du héros, qu’il fait lui-même étant adulte, nous sommes d’emblée mis en position d’écoute, dans une situation de conte. En effet, Pi rapporte à un romancier en panne d’inspiration, son histoire, afin que ce dernier puisse écrire à nouveau. Si ce dernier fait preuve d’impatience, pour parvenir à la manière dont Pi a affronté son abandon en mer, notre héros prend plaisir à planter le décor et nous embarque chez lui en Inde.

Dans une atmosphère idyllique, dont émane sa nostalgie, nous abordons son cadre familial, et ses questionnements métaphysiques sur le sens de la vie. Pondichéry, comme ancien comptoir français de l’Inde, se prête bien à ces interrogations. Diverses religions y cohabitent, différents courants de pensée influencent les mentalités. Ainsi face à la foi de son fils, le père de Pi oppose la rationalité, lui demandant d’explorer aussi cette voie. Même la présentation de la danse traditionnelle du Sud de l’Inde, le bharata natyam n’est pas un simple clin d’œil. Elle est abordée dans son langage précis, dans la signification de ses gestes.

Lorsque le film bascule dans l’aventure extraordinaire vécu par Pi, resté en mer pendant plus de 230 jours, on en prend plein les yeux. Les images sont soignées et spectaculaires.

L’histoire de la survie fait écho à la notion fondamentale d’amour et de conservation de soi. Ce sont ici les instincts premiers qui s’expriment mettant en question la notion d’humanité. La présence du tigre est une menace et en même temps nécessaire pour se garder en vie. Vraisemblable, le félin est davantage dans un registre réaliste que dans celui du conte et de l’imaginaire. A aucun moment on le verra devenir une sorte de peluche, à qui ont peut prêter des « émotions ». L’imaginaire pourtant présent, est davantage attribué à la mer : successivement reflet de l’âme, miroir de la solitude, puissance destructrice.

Inoculant en dernier lieu, le doute, dans son récit, Pi termine son histoire extraordinaire et qu’il est seul à pouvoir attester devant une audience touchée.

On en ressort un peu rêveur si on a réussi à s’embarquer avec lui en mer.