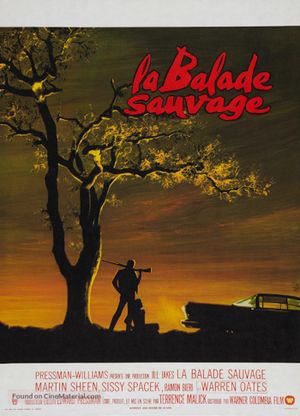

La Balade sauvage est la première œuvre de la tortueuse filmographie de Terrence Malick, mais qui reste selon moi sa plus grande réussite. Faire-part de naissance d’un réalisateur qui ne manquait déjà pas d’ambition, « Badlands » sera une révélation autant pour Malick que pour les acteurs qu’il sublime, Sissy Spacek et Martin Sheen, lequel rendossera d’ailleurs un rôle très similaire quelques années plus tard dans le légendaire Apocalypse Now.

(spoilers)

Difficile de cerner le genre de ce film qui échappe à tout ce vers quoi il semble se diriger : romance désabusée, policier au dénouement désamorcé, road trip involontaire, drame insensible ; La Balade sauvage ne rentre dans aucune case, à l’image de son créateur, et ne facilite jamais l’entrée dans son univers au spectateur. Beaucoup seront rebutés par son hermétisme, par sa retenue constante, son manque d’envolées ou sa narration dure à appréhender. Toutefois, en y regardant de plus près, il est évident que rien n’est fait par hasard et que cette ambiance formellement particulière sert un réel propos qui, selon moi, est d’une justesse imparable.

Pour résumer, l’histoire raconte la vie d’un jeune adulte raté et rebelle (Martin Sheen) qui rencontre une jeune fille (Sissy Spacek), adolescente occupée par l’école et surveillée de près par un père plutôt sévère. Désormais sans emploi et attiré par la jeune fille, il décide de l’emmener avec lui en tuant quiconque l’en empêchera, à commencer par le père. Mais si celle-ci semble sous le charme, la réalité les rattrape et les deux amoureux sont bientôt pourchassés par les autorités et s’embourbent de plus en plus dans le vol, le meurtre et la fuite.

Le film ne dure qu’une heure et demie mais se permet des lenteurs, des instants suspendus dans le temps, que ce soient des séquences purement contemplatives d’une nature paisible et innocente qui obsède déjà le jeune réalisateur, que ce soient des sursauts inattendus de légèreté entre les personnages (comme lors de cette scène de danse sur « Love is Strange », titre ô combien symbolique ici), ou que ce soient des moments tout simplement banals (un repas, une lecture, une journée de travail ou des révisions d’espagnol) mais qui apportent une espèce d’humanité aux personnages pourtant si froids et distants.

La plus belle séquence du film est sans doute cette parenthèse enchantée lorsque les deux amants vivent seuls dans la forêt, où ils construisent leur cabane et mènent une vie de bohème qu’ils savent vouée à s’arrêter un jour ou l’autre, impossible sur le long terme, mais dans laquelle ils sont en paix dans leur monde à eux. Pêcher, lire, danser, protéger la cabane de pièges farfelus, voilà le contenu principal de leurs journées. Pourtant, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose d’étrange dans leur relation, de malsain : leur amour repose sur le meurtre du père de Holly par Kit et l’incendie de sa maison (scène d’une beauté saisissante, d’ailleurs). Leur relation n’a aucune racine profonde, ils n’ont rien en commun sinon ce crime, et leurs conversations sont stériles. Lui ne sait pas vraiment ce qu’il veut, et elle est si jeune qu’elle semble naïve et ne pas mesurer la portée de ses actes.

Les deux personnages souffrent avant tout d’un problème de communication. Souvent Kit laisse Holly parler sans vraiment l’écouter, et inversement les problèmes d’adulte de Kit n’ont pas d’intérêt pour l’adolescente qu’est Holly. Ils ne savent pas comment parler à l’autre, comment dévoiler leurs sentiments ou bien leur absence, et ce n’est pas pour rien que la voix off est primordiale : à défaut de se dire les choses, Holly préfère les murmurer au spectateur qui lui, peut-être, la comprendra. Témoin pris à parti, le spectateur devient le médiateur des deux personnages qui s’attirent autant qu’ils sont une énigme l’un pour l’autre.

À côté de cela, on assiste à une espèce de banalisation de la violence et du meurtre (sans jamais en faire l’apologie, évidemment), qui est d’abord assez déroutante. On tue pour un oui ou pour un non, dans le dos, à bout portant, et surtout sans mise en scène particulière. La mort devient un élément comme un autre qui n’a pas de raison d’être mis en relief. La violence est sourde, sans artifice, sans émotion. Les être meurent : c’est comme ça. On passe à la suite. Tuer devient un geste trivial qui perd ainsi son sens et sa gravité de par sa terrible facilité.

Mais tout ceci a un but : faire que dans un monde où plus rien n’a de valeur ni d’importance, pas même la vie qui est pourtant la chose la plus précieuse, alors le moindre élément source d’enjeu voit son importance décuplée.

Et cet élément, c’est l’expression des sentiments, les émotions, ou plus simplement l’amour et la liberté : dire ce que l’on ressent et vivre librement sont si difficiles que même tuer passe pour un jeu d’enfant à côté ; voilà ce que veut montrer Malick selon moi. Faire de tout ce qui est grave un lieu commun pour exacerber la difficulté des choses considérées d’habitude comme les plus simples, à commencer par la chose la plus partagée qu’est le langage.

En ce sens les acteurs sont tout bonnement parfaits : Sissy Spacek est d’un charme fou, mystérieuse donc attirante, insensible ; Martin Sheen joue la grande gueule au cœur d’autant plus grand, perdu, irresponsable, immoral. Les deux sont dans un perpétuel détachement, dans une distance, dans un recul par rapport à leur vie et à la vie en général. Ils sont froids, impassibles, désintéressés, presque énucléés de toute humanité. Pourtant ils s’aiment, c’est certain, mais ne le laissent transparaître à aucun moment. Ils s’aiment et aspirent à une liberté absolue, impossible, mais qu’il est après tout enivrant de rechercher.

Une liberté que Malick offrait, plus qu’à ses personnages, à ses acteurs directement, en leur demandant souvent d’improviser (la scène de danse dans la forêt) pour finalement garder des prises qui n’avaient parfois rien à voir avec ce qui était prévu. Le film se dessinait au fil de son tournage, avec ce jeune réalisateur en électron-libre qui donnait à sa réalisation ce caractère de « balade », ne sachant pas vraiment où aller mais en cherchant à capter des petits instants, des imprévus, des éclairs de beauté et de génie chez ses acteurs, ou encore des couchers de soleil merveilleux ; des petits détails insignifiants qui sont finalement les plus précieux.

Si Sissy Spacek et Martin Sheen disent garder un souvenir incroyable de cette expérience partagée avec « Terry », certains avant même la sortie du film que l’œuvre deviendrait un « classique » (le temps leur donne raison, malgré l’échec commercial de l’époque), ce n’était pas le cas des studios de productions qui se mordaient les doigts à chaque nouvelle idée saugrenue de Malick qui, d’un jour à l’autre, chamboulait tous ses plans. L’un de ses amis de l’équipe raconte que malgré la difficulté et le temps qu’il fallait pour repérer les lieux où chaque scène devait être tournée, il n’était pas rare que Malick, le jour même, décide d’aller autre part ou de poser sa caméra un peu plus loin.

Plus son film était calibré, formaté, préparé, moins Terrence était satisfait : Martin Sheen en fit les frais lors du tournage de sa première scène où, tout propre et bien coiffé, Malick lui passa la main dans les cheveux et lui jeta une poignée de terre à la figure afin de briser la perfection formelle de son acteur et créer, une fois de plus, de l’imprévu.

Dernière anecdote, et pas des moindres, qui témoigne là aussi de ce tournage étonnant : Terrence Malick himself apparaît lors d’une scène, pour cause d’acteur malade, qu’il fut obligé de tourner sur le moment (de part la date de location de la maison en question). Malick voulut couper ces plans au montage mais Martin Sheen lui répondit, en bon apprenti « malickien », que cela faisait partie des aléas de l’aventure et qu’en cas de suppression de cette scène il refuserait de poursuivre le tournage. C’est beau la passion, quand même.

Un mot sur le thème principal (« Gassenhauer » de Carl Orff) qui, au-delà de sa beauté évidente et de sa capacité à rester dans la tête, tout en forçant le sourire et la bonne humeur, fait écho dans sa composition même à ce que le film cherche à dépeindre : une joyeuse bal(l)ade mais au son quelque peu étouffé, un rythme entraînant comme le sont les routes du sud du Dakota mais qui n’aboutit à rien sinon à la même rengaine, une course infinie qui s’emballe sans pour autant se clore sur un « grand finale ». Non, il y a toujours de la retenue. Partout.

Si La Balade sauvage n’est devenu un classique que des années après sa sortie, c’est qu’il faut le temps pour le spectateur de le digérer, de le revoir et de laisser la musique et les souvenirs s’imprégner dans sa mémoire. Moins radical que ce que Malick propose aujourd’hui, ce premier film présentait déjà la plupart de ses obsessions (mis à part la religion, peut-être). Déclaration d’amour à la nature et à la liberté, au voyage, aux rêves insensés, « Badlands » n’en demeure pas moins étonnamment réaliste sur sa fin.

Le grand enfant qu’est Kit avoue avoir toujours voulu être un gangster, et comme un enfant il arrête de jouer si tôt qu’il se lasse. Il abandonne la partie et forme un petit tas de cailloux comme pour marquer son score, tel un monument insignifiant mais qui pour lui compte beaucoup : « voici ma pierre à l’édifice », littéralement, « voici ce que moi je laisserai dans le monde », et qui sera inévitablement balayé par le vent. L’aventure s’arrête pour lui mais la vie sur terre continuera, le soleil demain se lèvera et se couchera, l’herbe des champs ne cessera pas de pousser, beaucoup de personnes n’entendront jamais parler cette histoire et continueront de vivre. Lorsque Kit donne à ses geôliers ses effets personnels sachant qu’ils ne lui serviront plus, il assure une sorte d’héritage, il lègue au futur une partie de lui-même vouée à disparaître mais qui participe de l’éternelle continuité du monde.

Terrence Malick est un conteur de petites histoires qu’il noie lui-même dans la vitalité infinie de la nature et de l’univers. Le dernier plan, l’avion s’en allant au loin vers ce soleil orange qui s’enfouit dans les nuages, rappelle que l'issue finale importe peu. D’ailleurs, cette fin n’est marquée d’aucune tristesse, malgré la condamnation à mort de Kit, mais au contraire d’une apaisante tranquillité qui envahit les personnages comme le spectateur.

Un film qui rend heureux, porté par ces amoureux tout habillés de rêves et d’aventures. Et qu’importe la destination, la balade en valait la peine.