La Découverte d'un Secret est le deuxième film le plus ancien qu'il nous reste de l’œuvre de Murnau, sorti en 1921 et adapté du roman de Rudolf Stratz : Le château de Vogelöd par le scénariste Carl Mayer. En 2002, à partir d'archives berlinoises notamment, le métrage est restauré et se voit ajouter de nombreux intertitres, décisifs à la compréhension de l'histoire. Celle-ci, relativement complexe pour l'époque (sans doute par la foultitude de personnages apparaissant à l'écran), parvient toujours à surprendre malgré les rebondissements parfois attendus ; mais là n'est pas l'intérêt fondamental du film, qui réside davantage dans la réalisation et la mise en scène de thèmes déjà chers au cinéaste allemand (la passion amoureuse, la culpabilité, le travestissement, ...).

L'action, orchestrée en 5 actes, se déroule dans le château de la famille Vogelöd dans lequel un groupe d'amis se réunit afin de s'adonner à une petite partie de chasse. Mais deux éléments viennent perturber leurs plans : le mauvais temps – pour ne pas dire la tempête –, et l'arrivée du Comte Oetsch, homme lugubre réputé pour avoir assassiné son frère trois ans plus tôt. Alors que la veuve du frère de Oetsch et son nouvel époux, un baron, arrivent au château, le Comte décide de faire intervenir un nouvel acteur : il se fait passer pour un moine, le Père Pharamond, qu'il sait être un ancien ami de son frère. Dès lors, il cherche à percer le mystère de ce meurtre, dont il se sait innocent, en écoutant les confessions de la veuve qui lui raconte, petit à petit, toute la vérité...

Ce qui marque dès le départ, c'est le nombre important de personnages que le spectateur a du mal à discerner. Mais c'est le but : tous les personnages sont simplistes, sinon caricaturaux (le moine, le Comte, l'homme heureux, l'homme anxieux, le baron, le couple de servants, ...), et en deviennent presque impersonnels. Ils sont tous habillés de la même façon, rient en chœur, et ne s'expriment jamais vraiment un par un ; car ils sont faits pour être inintéressants, telle une foule sans âme et finalement quasi-invisible.

À l'inverse, la femme est une fois de plus au centre de l'attention, comme souvent chez le réalisateur : elle est celle qui parle le plus, qui capte le plus l'attention, et dont les regards semblent les plus humains et sincères. Elle représente la naïveté féminine, par opposition au machiavélisme de l'homme, et la fragilité d'un cœur en quête de rédemption, dans les bras d'un homme de foi qui s'avère ne pas être celui qu'elle croit (le moine qui écoute son histoire est en réalité le Comte Oetsche, à l'image du Tartuffe qui tente avec beaucoup de malhonnêteté de séduire Elmire par de belles citations bibliques). Dans son désespoir, la veuve se noie dans la dialectique de la pureté originelle et de la tentation du diable faustien : « … the more pure he became, the more terrible my earthly bonds seemed. I thirsted to see evil… I desired evil… », lui confie-t-elle. On assiste au déchirement du personnage, passage obligé dans presque toutes les œuvres du cinéaste, au carrefour d'une passion brûlante et dévorante et d'une culpabilité naissante.

Le personnage du Comte incarne donc quant à lui le thème majeur du travestissement, de l'importance de l'apparence, de la perception visuelle comme unique critère d'identité. Dans Tartuffe, le petit-fils se déguise en vagabond pour duper la vieille servante de son grand-père ; dans Faust, le personnage éponyme passe de l'état de vieillard à celui de beau jeune homme ; ou encore dans Le Dernier des Hommes, le vieux portier est obsédé par son uniforme, sans lequel il est comme déchu de son statut social. Bref, l'apparat est la forme ultime du mensonge et de l'aveuglement chez Murnau, mais si les autres personnages passent souvent par une étape d'ignorance puis de révélation, le spectateur quant à lui est toujours dans la confidence de la supercherie (comme en témoigne ce plan mémorable où le Comte Oetsche regarde le spectateur alors qu'il est accusé ouvertement du meurtre de son frère).

En terme de réalisation, on frôle la perfection. Certains visuels sont vraiment magnifiques, et quelques plans sont clairement iconiques, le tout magnifié par un usage intelligent du sépia orange ou bleu qui s'accorde parfaitement avec le ton de chaque scène (procédé appréciable également utilisé dans la version restaurée de Nosferatu). Le choix de l'échelle accompagne idéalement l'ambiance pesante et inquiétante du film, avec souvent de grands espaces (pièces hautes de plafond, plutôt vides) dans lesquelles les mouvements volontairement lents des personnages deviennent errance. Les plans d'ensemble sur le groupe d'amis alternent avec des gros-plans sur les visages : la caméra, froide et neutre, délègue au spectateur le choix de ce qu'il faut regarder, avec de nombreux plans fixes où les portes sont souvent à la lisière du cadre, ayant pour effet théâtral de faire sortir les personnages du champ au moment même où ils quittent les pièces. Cet immobilisme du cadre et des décors contraste avec les expressions du visage qui sont ainsi mises en relief et en lumière. Par ailleurs, l'usage de la symétrie est là encore remarquable : soulignant tantôt l'opposition classique entre le blanc et le noir, marquant tantôt la séparation des personnages, ou exacerbant parfois l'inquiétude liée au vide et à l'immobilisme. Le jeu sur la profondeur des plans, tout en conservant des bordures de cadre très étriquées, crée comme une compression de l'image lors des séquences les plus anxiogènes, qui participe évidemment de l'atmosphère toujours plus angoissante.

Autre fer de lance du cinéma de Murnau : la nature. Ici encore, les personnages importants sont introduits par une mise en perspective avec un paysage qui s'affole (des arbres morts, des bourrasques de vent, une flaque de boue, ...) : l'arrivée de la veuve et du baron rompt avec l'ambiance festive que le groupe de chasseurs avait quelque peu instaurée. Les éléments naturels vivent au rythme de la progression de l'intrigue : la pluie battante du début se marie avec l'ambiance lugubre, puis l'arrivée du soleil témoigne de la mise en mouvement des personnages et du retour à la gaieté (des enfants jouent avec un chien, les femmes courent dans l'herbe), on passe de quelques pièces closes à de grands extérieurs (forêts, cours, jardins, ...), puis le retour du mauvais temps fait à nouveau basculer le film dans des tons plus sinistres et confine à des espaces fermés. Finalement, une fois le dénouement passé, le réalisateur allemand nous gratifie d'un plan fixe apaisant, où l'on contemple le calme d'un lac, la sérénité d'un arbre (non sans rappeler l'acalmie des vagues à la fin de la Promenade dans la Nuit).

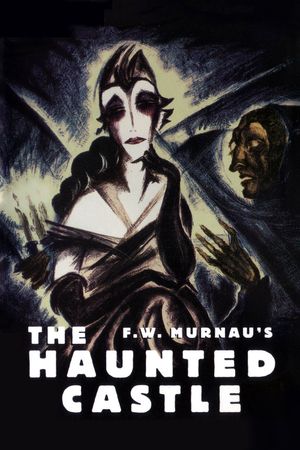

Ainsi, Murnau posait déjà les bases de son cinéma expressionniste avec La Découverte d'un Secret (ou The Haunted Castle en anglais) ; art qui trouvera la consécration dans Nosferatu, que le film plagie presque par anticipation lors d'une scène de rêve. Mais il n'oublie pas non plus quelques moments de légèreté entre deux envolées macabres, chose déjà appréciable dans Promenade dans la Nuit (en témoigne ce rêve de l’enfant cuistot qui, puni plus tôt dans la journée pour avoir volé de la nourriture, s’imagine la nuit en train de s’empiffrer tout en donnant des baffes à son chef !). Et pourtant quelques minutes plus tard, les mots « Fear of life. Fear of death » résonneront comme le chant du cygne de la veuve, que le Comte Oetsche aura habilement démasquée, et comme l'ultime testament de ce cœur tiraillé entre amour, peur et regrets.