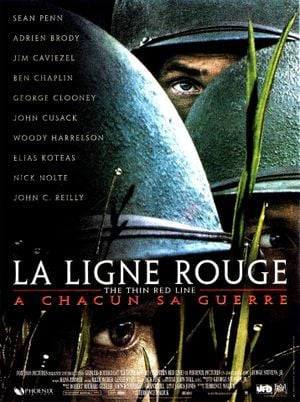

Si La ligne rouge est un film de guerre, c’est surtout un film de guerre de Terrence Malick. La longue ouverture édénique durant laquelle deux soldats, que seul leur pendentif identifie comme tels, se mêlent aux populations mélanésiennes en témoigne. Contemplation lente et panthéiste, unique en son genre et signature de Malick depuis lors, tout est mis en place pour annoncer le contrepoint violent du conflit attendu et redouté.

C’est une conversation, à l’ombre d’une cale d’un bateau, qui annonce la couleur : Sean Penn, le représentant de l’ordre venu récupérer les soldats démissionnaires, professe :

“In this world a man himself is nothing. And there ain’t no world but

this one.

- Your’e wrong there, top. I’ve seen another world. Sometimes I think it was just my imagination.

- Well. Then you’ve seen things I never wil.”

Avant d’ajouter :

“ We’re living in a world that’s blowing itself to hell as fast as everybody can arrange it. In a situation like that, all a man can do

is shut his eyes and let nothing touch him.”

Malick programme clairement son projet. Nous ouvrir les yeux sur la beauté et la grâce (le mot « glory » est une véritable antienne du film : What’s keeping us from reaching glory ?) et ce en dépit de l’horreur de la guerre. S’il ne s’en dispense pas, si la violence explose effectivement et que les corps vont se disloquer comme dans n’importe quel conflit filmé, c’est avant tout pour mettre à l’épreuve les esprits et leur donner une voix. Le film, à grand renfort de voix off, autre procédé cher au maestro, va s’organiser comme une polyphonie des psychés torturées. Additionnés les uns aux autres, les soldats forment une symphonie philosophique où se chantent sur le mode lyrique les questions éternelles : l’amour, le meurtre, la certitude, le rapport au monde et aux autres.

La musique, qui mêle toutes ces voix, ne s’arrête presque jamais : ligne tendue permanente, exacerbant le pathos et soucieuse de souligner le caractère majestueux de l’entreprise, elle peut autant séduire et emporter son auditeur que l’exténuer par son omniprésence.

Car tout méditatif qu’il soit, le film n’épargne pas l’horreur et repose la question de la souillure du monde par l’homme. Une guerre fondée sur l’attente dans la première heure, dont l’ennemi n’est véritablement identifié que tardivement, dans une approche humaniste et qui aura tôt fait de renverser les perspectives. Les plus braves (jusqu’à la caricature pour Nolte) y déclarent la primauté de l’indifférence :

I don’t care about nothing anymore.

-Sounds like bliss. I don’t have that feeling yet. That numbness.

Witt, le personnage principal qui s’interroge sur la terreur que génère la mort y compris sur les croyants, répond par la félicité et la transfiguration face à l’inéluctable. C’est dans ce parti pris que le film touche à ses limites. On peut choisir de se laisser submerger par le lyrisme éthéré du cinéaste, voire accepter les flashbacks amoureux qui frôlent la mièvrerie, la démonstration des regards salvateurs et du christ parmi les herbes peut s’avérer quelque peu irritante, comme le sera la scène de retrouvaille des morts dans The Tree of Life.

(8.5/10)