Ma première vision du célèbre film de Jean Eustache avait eu lieu dans les plus mauvaises conditions : une copie proche de rendre l'âme, tant elle avait servi ; la pellicule qui casse 7 à 8 fois pendant la projection, avec à chaque fois 5 à 10 minutes nécessaires pour relancer le film. Lassés d'attendre, les spectateurs partaient à chaque entracte forcé. Archi bondée en début de projection, la salle était à moitié vide à la fin. Incroyable mais vrai.

J'attendais depuis des années l'occasion de revoir le film et elle s'est présentée cette semaine, puisque 49 ans après sa sortie sur les écrans, la version enfin restaurée de La Maman et la Putain y est redistribuée. J'ai donc revu le film un samedi soir de canicule, dans une salle plus ou moins bien climatisée, où l'on remarquait pas mal de spectateurs nostalgiques de leurs vingt ans.

Le film m'est apparu beau au niveau du noir et blanc et bien filmé, avec notamment d'excellents cadrages rapprochés. Comme on sait, le film est extrêmement bavard, tous les dialogues étant écrits par Eustache, avec obligation pour les comédiens de les respecter au mot près. Et pour corser la chose, une seule prise par scène et il y en a de très longues, notamment celle vers la fin où l'infirmière Véronika (Françoise Lebrun) pleure comme une madeleine, principalement sur elle-même, en débitant un texte très écrit et qui n'en finit plus.

J'ai trouvé l'opus très typique de l'époque (fin des années soixante - début des années soixante-dix) dite de "libération des moeurs", avec les lit et téléphone à même le sol, beaucoup de scènes tournées à Saint Germain-des-prés, à la terrasse ou à l'intérieur des Deux Magots, au Flore, sur les trottoirs du Bd Saint-Germain ou du Jardin du Luxembourg. La 4L (ou Renault 4), dans laquelle Alexandre/Léaud fait tous ses déplacements est aussi très typique de l'époque.

Un certain nombre de répliques ou remarques déclenchent aujourd'hui l'hilarité de la salle, soit parce qu'elles sont effectivement drôles, soit parce qu'elles paraissent maintenant complètement excessives ou d'une autre époque. Question amour physique, on sent bien que le métrage se situe avant les années Sida ; il adopte parfois un ton provocateur si poussé qu'il amuse ou suscite le rire (Sartre, par exemple, y est traité d'ivrogne).

Certains aspects du film rappellent un peu J. L. Godard, ainsi la copine/ex-amante d'Alexandre (Jean-Pierre Léaud) qu'il revoit au Flore, qui a une main plâtrée et qui ensuite fait la une des journaux pour avoir assassiné un de ses amants.

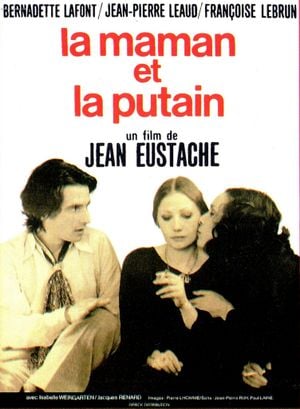

Marie, Alexandre et Véronika, les trois personnages du triangle amoureux ne pouvaient sans doute être mieux castés qu'ils ne sont. La brune Bernadette Laffont est mutine, gaulée et voluptueuse à souhait ; Jean-Pierre Léaud, outre une certaine ressemblance physique avec Jean Eustache, est aussi synonyme de la Nouvelle Vague que Belmondo, Gérard Blain ou Brialy ; et la blonde Françoise Lebrun joue tout en nuances l'infirmière Véronika, le personnage apparemment le plus banal mais en fait le plus excessif, jusqu'au-boutiste et frappadingue du trio.

Une étude de moeurs de trois heures quarante, ça peut paraître un peu long à voir, d'autant qu'une certaine baisse de rythme est sensible au milieu. Un effort d'attention est parfois nécessaire. Néanmoins, j'étais, au moment du générique final, content d'avoir enfin pu voir La Maman et la Putain dans des conditions satisfaisantes : la restauration s'est fait attendre mais elle est hyper soignée.

Pas envie, ou impossible, d'en dire plus sur cette, désormais nostalgique, évocation d'une période révolue qui voulait réinventer l'amour et se termine sur une irrépressible envie de vomir (une fin en partie prémonitoire du destin des personnes mises en scène dans le film).

J'avais donné "8" à celui-ci la première fois que je l'ai vu, et je maintiens ma note. Il la mérite largement.