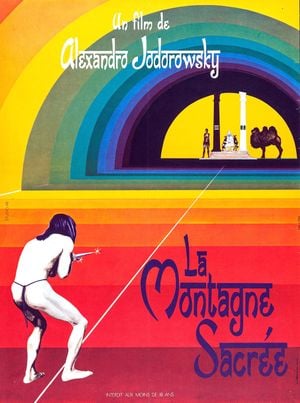

Puisqu’on lui en donne les moyens par une notoriété nouvelle et un financement hype (John et Yoko sont de la partie), Jodo se lâche : il reprend les ambitions là où il les avait laissées dans El Topo, la modestie en moins. La Montagne Sacrée sera un évangile, un parcours mystique à rebours de tout ce qui a été fait jusqu’alors, un OFNI absolu et instantanément culte.

Écrit dans un voyage lui-même initiatique, entre transe et coïts selon son propre concepteur, le récit, comme pour le film précédent, se scinde en deux temps. Une première partie, presque muette, qui suit la progression d’un individu très christique dans un monde décadent, et une seconde qui verra son ascension vers une quête mystique sur les sommets du monde.

Le préambule est l’occasion pour Jodo de multiplier les audaces sans ordre particulier : la religion semble la première visée, suivie de près par la dictature et la société capitaliste. Les images violentes (crucifixion, exécutions, sexualité, vulgarité) dépeignent un monde en perdition, sur lequel des saillies surréalistes exacerbent la condamnation. L’important bestiaire (moineau sortant des plaies, poulpes issues de tumeurs cervicales, lapins crucifiés, crapauds explosés, hippopotames, chameaux, pélicans…) achève l’exotisme et la barbarie mêlés.

Mais toute cette baroque procession n’est que l’avant-goût du sujet réel du film, à savoir l’accession à une sagesse supérieure, incarnée par Jodo lui-même, alchimiste capable de transformer les déjections en or – premier message pesant d’une cohorte assez interminable.

La très longue deuxième partie va nous faire le portrait d’une sélection de disciples, occasionnant une nouvelle série de sketches dans lesquelles les idées les plus fantasques vont pouvoir s’exprimes toute bride abattue. Machines à faire l’amour, art-factory, drogues ingérées par l’oreille, le défilé des bizarreries est sans fin, est l’objectif du cinéaste semble être surtout de nous montrer qu’il en a toujours davantage à fournir.

Évidemment, ce florilège d’histoires et d’images n’est pas totalement dénué d’intérêt : visiter les rêves d’un cerveau en ébullition suffisamment motivé pour les donner à voir au monde entier a quelque chose d’assez réjouissant. Reste à se poser la question du fond sous cette débauche de forme, voire de la forme elle-même. Pour le premier, il s’agit avant tout d’un salmigondis protéiforme, un syncrétisme assez propre à cette époque dans laquelle on s’affranchit des frontières établies (entre les religions, les philosophies, les idéologies) pour en faire une sauce épaisse qui ne trompe pourtant personne quant à sa saveur. Condamnation des excès humains, distance avec le monde matériel, accession à une sagesse désincarnée, vanité de la quête de l’immortalité… Rien de bien novateur. La pirouette finale (Tout ceci n’est qu’un film) en dit long sur les limites du propos.

Sur la forme, la question est autrement plus intéressante. Les audaces du créateur sont celle d’une imagerie bien plus que de l’image elle-même. Lorsqu’un vieillard donne son œil de verre à une jeune fille, lorsqu’un homme tronc étreint un corps, c’est l’idée et l’audace qui frappent.

Visuellement, le film est souvent clinquant, dans un carton-pâte assez laid qui vieillit très vite, ce qui peut paraitre ironique pour un conte initiatique qui prétend à l’universalité. Jodo n’exploite qu’assez rarement le langage cinématographique, à l’exception du zoom arrière pour mieux poser la largeur de ses tableaux – c’est-à-dire de son ambition. Le recours à des images vives, les costumes fantasques, les accessoires baroques contribuent à un carnaval délirant mais qui se fige vite, témoignage d’une époque et d’un délire qui y reste engoncé.

Vaste question que celle de l’audace : nul ne peut le nier, Jodorowsky a osé aller au bout de ses fantasmes, et des provocations quant aux bornes de la décence. Mais l’au-delà de ce geste, sa transformation en un propos – toute la thématique, justement, de l’alchimie – reste ici un territoire étrangement inexploré.

(5.5/10)