Lorsque François Truffaut entreprend en 1973 de faire du cinéma lui-même le sujet d’un film, le septième art en a vu d’autres. Buster Keaton, dès les années 20 avec les pépites The Cameraman et Sherlock Jr. avait abordé cette fascinante question de la porosité entre la fiction, sa fabrique et le réel.

Pour le réalisateur des 400 coups, qui a toujours cherché à retranscrire la vie dans ce paradoxe fécond mêlant authenticité et romanesque, le lieu d’un tournage est un potentiel infini. Puisqu’il y a passé le plus clair de son temps en une quinzaine de films sur les 25 dernières années, il en vient à confondre sa vie intime avec ce terrain artificiel de création.

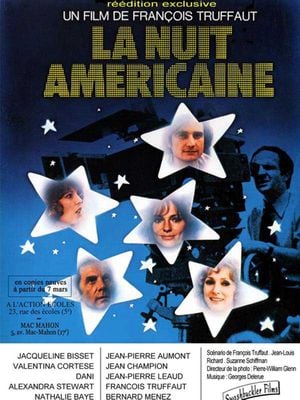

La Nuit américaine, qui contient dès son titre cette question de l’effet spécial et du filtre permettant de déguiser la réalité, s’attache donc à restituer in extenso un tournage, en donnant à voir tout ce qui doit nécessairement rester hors-champ. Truffaut excède le cadre, et propose un premier film à la valeur résolument documentaire. C’est un partage d’enthousiasme pour son métier et la fourmilière qui l’entoure (ce n’est pas un hasard si le générique sonore fait référence au travail de la direction d’un orchestre), des techniciens aux grues, aux trucages et aux accessoires, dans une inventivité permanente pour alimenter l’illusion. Car donner accès aux coulisses est loin de briser la magie : elle lui rend hommage et sort de l’ombre tous les artisans dont la principale mission est de cacher le fruit de leur travail.

Au-delà de cet aspect informatif, c’est évidemment la dimension humaine qui passionne Truffaut, qui va jusqu’à jouer sa propre fonction sous un vague nom fictif, pour un tournage d’un mélo qui va se révéler pâlot au vu des intrigues de l’autre côté des caméras. Dans un marivaudage constant dans lequel l’égo surdimensionné des comédiens excède de loin les personnages qu’ils incarne, Truffaut dépeint avec tendresse ces êtres sensibles qui sont finalement toujours en représentation, ridicules, ostentatoires, et désespérés d’être aimés. L’ambiance est joviale, bourdonnante, et la porosité est accentuée par l’omniprésence du très vivaldien thème musical de Delerue, magnifiant toute cette comédie humaine comme une sorte de cour royale dans laquelle on préparerait un fastueux banquet.

Quelques maladresses viennent néanmoins briser l’illusion qui régnait sur le tournage en abyme et son cadre : le jeu, un peu artificiel, de Truffaut, sa voix off, le name dropping des livres ou la mise en image de ses rêves sont des éléments dispensables, mais heureusement épisodiques.

La saveur du traitement doit aussi à l’attention portée aux ratés : les multiples prises pour une comédienne diva et incompétente, la patience avec laquelle on essaie de maintenir un chat dans le plan, ou la difficulté à maintenir une équipe en place montrent aussi le défi qu’il y a à maintenir une équipe mobilisée. Et si les jeux de séduction semblent directement liés aux histoires qu’on raconte dans la fiction, il s’agit de ne pas oublier que la mort peut aussi s’inviter aussi hors-cadre.

Ce rappel lucide n’est pas pour autant l’occasion d’un fracassant retour au réel : au contraire, il montre que, contre vents et marées, l’engagement envers la fiction doit se faire jusqu’au bout. En faisant du récit encadrant un environnement profondément cinégénique, Truffaut l’affirme avec une conviction enthousiaste et contagieuse : le cinéma est la vie, et la vie est cinématographique