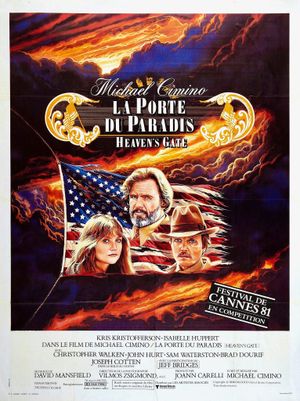

Ainsi le voilà. Le plus mauvais film du monde. Celui qui a coulé un studio, presque mis fin à la carrière de son réalisateur et quasiment enterré son interprète principal. Ce naufrage artistique et financier qui, à lui seul, a mis fin au Nouvel Hollywood et à la politique de l’auteur.

Il débute, une fanfare parcourt une rue terreuse, un discours résonne dans un amphithéâtre, une valse se déploie sur une pelouse. Et là c’est déjà le choc. Cette scène de danse est menée avec une telle maîtrise qu'immédiatement on se sent aussi grisé que les valseurs et, pris de frissons, on comprend qu'on est en train de vivre un grand moment de cinéma. Que va-t-il pouvoir se passer par la suite pour que la belle promesse de cette scène d'ouverture soit oubliée, foulée au pied, et que le film sombre au point non seulement de devenir mauvais, mais de devenir même le plus mauvais de l'Histoire ?

Ce qu'il se passe après ? Ma foi, si tous les naufrages ressemblaient à ça, je prendrais avec joie un billet pour le Titanic. Heaven's Gate est film magistral, grandiose ; joyau né de l'ambition hors norme d'un auteur génial. Visuellement stupéfiant, il est truffé d'un nombre inconcevable de plans marquants. Des plans si puissants que 90% des cinéastes seraient incapables de n'en composer serait-ce qu'un. Cimino, lui, les multiplie avec une insolente virtuosité. Plastiquement, il réussit une oeuvre à couper le souffle qui nous émerveille constamment. S'appuyant sur une photographie superbe, il transcende la beauté du Montana et en fait son terrain de jeu. Il apprivoise ses montagnes, ses lacs, ses forêts, ses fleurs et tous viennent servir son film. La lumière de ce paradis est si forte qu'elle pénètre même les intérieurs, créant des halos et des rais qui nous rappellent sans cesse où nous sommes, ce qu'il y a là, dehors.

Mais la réussite d'Heaven's Gate n'est pas que visuelle. Michael Cimino fait un grand film sur la naissance d'une nation, le capitalisme, la lutte des classes ; où les pulsions mortifères de l'élite s'opposent aux pulsions de vie la classe laborieuse. Où l'ordre s'oppose au chaos. Un western total qui fait la synthèse de Pale Rider et de Pat Garrett & Billy the kid pour les transcender. Et qui semble n'avoir jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui.

Les discours de remise des diplômes, qui ouvre le film, annonce son programme. D'un côté celui de l'étudiant privilégié qui souhaite un statu quo assurant sa domination. De l'autre celui du professeur qui enjoint l'élite à construire une Nation en partageant le savoir avec ceux qui n’y ont pas eu accès. Une noble tâche à laquelle seul Jim Averill (Kris Kristofferson) s’emploiera (il partagera notamment sa connaissance de l’Histoire avec les immigrants pour élaborer une tactique militaire à même de venir à bout des mercenaire de Canton). Avant que les obstacles ne le contraignent à renoncer, comme l’illustre l’épilogue.

A la scène de valse de Harvard vient s’opposer une scène de danse en roller organisant avec force la symétrie entre classe dominante et masse laborieuse. Humains et pourtant irréconciliables. On peut également évoquer la longue scène où Jim débarque à Casper. Cette foule, ce bruit, ce mouvement incessant. Expérience sensorielle si intense que c’est avec soulagement qu’on la voit prendre fin.

Que cette oeuvre majeure ait été ainsi méprisée à sa sortie est incompréhensible. A moins que les critiques américains n’aient voulu faire le procès d’un metteur en scène connu pour ses excès, son perfectionnisme et sa (supposée) mégalomanie. Auquel cas, bien sûr, il n’ont pas fait leur travail, dans la mesure où celui-ci consiste à juger une oeuvre et non un homme.

Heaven’s Gate n’est pas exempt de défauts. On aurait aimé, par exemple, que la relation d’amitié entre Jim et Nathan (Christopher Walken) soit davantage soulignée. Mais réussir le pari de faire fonctionner une si gigantesque machine, échafauder un projet si follement ambitieux et triompher avec une telle maestria mérite bien un 10.