Véritable contre-histoire de la naissance d'une nation aux mains souillées par le sang, La porte du paradis est une valse à mille temps autant qu'une fresque tragiquement sublime. Une valse, car le leitmotiv sans cesse renversé de la danse transperce cette œuvre, du bal de fin d'année de Harvard à cette boucherie finale tourbillonnante, et s'invite jusque dans le hall d'une petite ville, le Heaven's gate, où les immigrants s'adonnent à de joyeuses farandoles patinées. Cimino file la métaphore du cercle tout au long du film autant pour souligner l'inépuisable circularité d'une condition humaine incapable de s'élever que pour donner à voir des communautés, qui, tant bien que mal, tentent de ne pas se disloquer. Mais là où le cercle apparaissait chez Ford - qui a tant nourri l'imaginaire de Cimino - comme les prémisses d'une refondation de la collectivité, il est ici condamné à n'être que le symbole de la réitération de l'histoire et de la déliquescence d'un pays déjà trop petit pour tout le monde. Verrouillé par les propriétaires terriens, l'accès aux terres devient dès lors impossible pour des immigrants que les autochtones de l'Association des éleveurs de bétail s'empressent de placer sur une liste noire.

En entreprenant une radiographie minutieuse d'une Amérique meurtrie par le Vietnam, Voyage au bout de l'enfer jetait déjà les jalons d'une déconstruction des mythes fondateurs de l'Amérique. La porte du paradis poursuit cette entreprise avec une radicalité salvatrice. L'Amérique n'en a décidément pas fini avec ses démons intérieurs, puisqu'aux affres de l'extermination des Indiens se succèdent - circularité oblige - celles des nouveaux arrivés sur le sol du Nouveau Monde, et en empruntant aux codes du western, Cimino tisse une inextricable parenté entre ceux-ci et ceux-là. L'inexpugnable péché originel se déploie ainsi dans des espaces grandioses, indifférents au sort humain tout comme l'est la nature chez Kalatozov, mais filmés de manière époustouflante par le cinéaste américain. En contrepoint de ce bain de sang où viendront se noyer les illusions les plus tenaces de l'Amérique, il y a donc cette nature sauvage d'une beauté à couper à le souffle, personnage stoïque contemplant les décombres des luttes fratricides. Ils auront beau labourer la terre américaine, une irrémédiable séparation entre les émigrés et la wilderness américaine se fait jour dès les débuts du film : dissocié des somptueux paysages du Wyoming par un drap blanc mû par le vent, le premier émigré que nous voyons abattu finit par communier avec le sang de la bête qu'il avait dérobée et dépeçait.

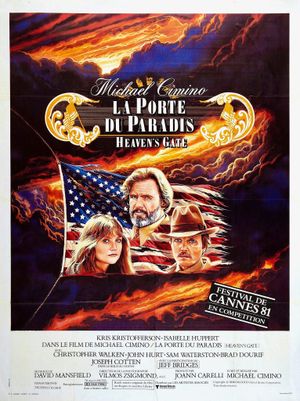

Cimino nous conte non seulement les vicissitudes d'un conflit racial, mais également les traumatismes d'une lutte à mort sociale, et sans manichéisme aucun, propulse sur le devant de la scène des personnages flous, ambivalents moralement, toujours à la lisière de leur classe sociale ; ainsi de Nate, homme de paille des éleveurs de bétail ayant fait fi de ses origines modestes, mais tellement rattrapées par celles-ci que ses intentions n'en sont que plus duales ; ainsi d'Averill, merveilleusement interprété par Kris Kristofferson, incarnation désenchantée d'une Amérique qui a échoué à accomplir sa mission "civilisatrice", naviguant entre les eaux de la nouvelle élite dont il est issu et celles des couches sociales les plus basses dont il veut partager les craintes, et cristallisant d'autant mieux l'échec d'une harmonie sociale jamais retrouvée. Au centre de ces deux personnages qui s'aiment et se haïssent, la belle Ella, prostituée et gérante d'une maison close, de laquelle émane une douce lumière étouffée par les fumées, la poussière, le sable obscurcissant l'atmosphère et conférant aux plans une épaisseur exceptionnelle.

Tel le crescendo d'un final d'une symphonie épique, l'odyssée ciminienne part des joyeuses bagarres qui scellent la fin de la cérémonie à Harvard - temps perdu par excellence, puisque nous sommes plongés vingt ans après dans le Wyoming par un audacieux raccord - pour affleurer les sommets de la bestialité dans une scène de combat expiatrice. Avec un lyrisme profondément élégiaque, une nostalgie languissante, Cimino explore les impensés et les refoulés de son pays ; un pays où la loi ne sert plus que les intérêts des puissants ; un pays qui contemple ce qu'il voudrait être, mais qu'il ne peut désormais plus être ; un pays qui avait promis le paradis, et qui n'a su offrir que les flammes de l'enfer.