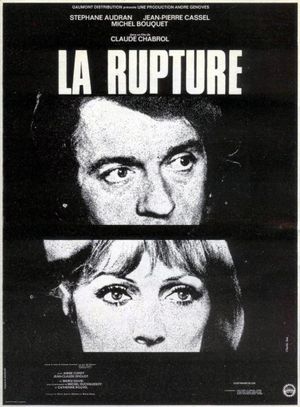

Dans La rupture de Chabrol on drogue les femmes pour les rendre folles, on monte des conspirations contre elles. Et elles ne plient pas, se débattent sans même s’en défendre. Pour elles. Les enfants ne servent à rien (jetés contre des meubles ou au pied d’un siège de voiture), les fous sont à peine malades. Les faux malades jouent aux vrais. Le docteur toujours en fuite ne voit rien, passe à côté de son rôle. L’argent fait la police, tend des pièges, en faux coup de fil et lettres jamais postées. Tout se joue dans un décor à date de péremption, une pension de famille qui va être détruite, au sein de laquelle des familles se détruisent. La petite fille est folle, instrumentalisée comme le petit garçon ; mort symboliquement dès le début du film, dont on ne pourra jamais le vérifier en bonne santé (ni même en vie) car constamment dans le sommeil. Pourtant tout va très bien. Le père alcoolique est malade lui aussi, mais joue à la normalité. L’espion feint la maladie, et finit paradoxalement par devenir fou, terrorisé par la folie d’un vrai malade. Et Stéphane, traverse le film, se débat, ne cherche pas à comprendre. Les sorcières de Macbeth jouent au Tarot, deviennent soutien inaliénable et sans préjugé face à la folie finale que la drogue infuse. Progressivement les femmes se rassemblent entre elles contre les hommes qui les tuent. Tout est fragile et rien ne casse vraiment ; ni la maison, ni la chambre précaire dans la véranda, ni l’aveuglement des professionnels (avocat, docteur, acteur, chauffeur) qui passent à côté des dangers à l’œuvre. On ment aux femmes et elles ne cherchent au final aucune vérité, n’accordent de crédit qu’à elles-mêmes. Ne croient qu'en elles-mêmes.