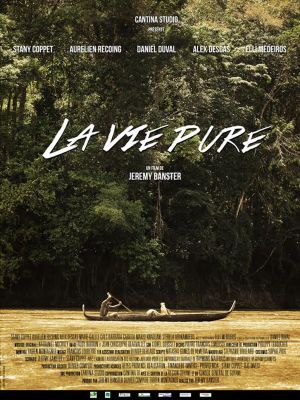

La vie pure est le tout premier film de Jérémy Banster en tant que réalisateur. Il raconte ici l’histoire vraie de l’explorateur Raymond Maufrais, parti, au milieu du 20e siècle, en expédition solitaire dans la forêt amazonienne et porté disparu depuis 1950. Le fil qui nous raccroche encore à lui, c’est son carnet de voyages récupéré par son père qui a jusqu’ici mené pas moins de 29 expéditions – pendant 12 années- pour tenter de retrouver son fils. Aurélien Recoing joue ce rôle de père meurtrie avec une sobriété bienvenue. C’est d’ailleurs le ton général du film, qui fait l’économie des grands sentiments. De l’enfance de Raymond, nous n’avons que les brides qui feront de lui un explorateur épris d’une quête, celle d‘une chaîne de montagnes inexplorée en pleine forêt amazonienne, d’un peuple insoumis aussi, jamais approché, mystérieux. Toute la première partie du film est consacrée à ce départ, teinté d’un halo dramatique tant les parents ont du mal à se séparer de leur garçon, mais aussi parce qu’il y a des quêtes qui ne se font pas sans un minimum de préparation. Si cette partie là est parfois un peu longue à faire entrer le film « dans le vif du sujet », elle a le mérite de mettre en lumière le rêve de gamin qui se heurte à la réalité.

Rendez-vous en terre inconnue

Pour découvrir ce voyage en terrain inconnu, solitaire, mais pas dénué de rencontres, nous avons le récit de voyage de Raymond Maufrais qui nous est lu en voix off. Cette très belle écriture, faite de doutes et de certitudes, adressée à ses parents et publiée par son père (et que vous pouvez donc lire !) est livrée par brides, un peu à la manière d’Into the wild. Pourtant, ce qui distingue directement La vie pure de son pendant américain, c’est le mystère. Si l’Américain se rebellait contre sa société et fuyait sa vie comme la peste, avant de découvrir l’intérêt du partage, Raymond Maufrais voulait rentrer, revenir, mais pas sans avoir au préalable découvert sa terre. Son espace de liberté, il l’a payé au prix de son corps. C’est là tout l’art du film : montrer ce corps qui flanche, qui se détruit, qui doute trop tard pour revenir en arrière. Quand Raymond Maufrais part, il est tout de même assez mal préparé, c’est pourtant un homme joyeux, chantant volontiers que l’on croise d’abord. La nature aura raison de ce sourire si fier sur son visage, il ne cessera pourtant pas d’écrire, jusqu’au bout. L’ambiance se délite donc peu à peu, jusqu’à montrer tout autant l’aspect physique que psychologique de cette quête perdue. Au fur et à mesure que l’échéance de l’eldorado s’éloigne, que Raymond décompte les jours et maigrit à vue d’œil, nous voyons aussi les conséquences de cette disparition. Ce voyage en terre inconnue est filmé, un peu tard peut-être, très frontalement par Jérémy Banster. Le spectateur ressent alors avec Raymond, la douleur physique transperce presque l’écran, la solitude aussi. La caméra est mouvante, comme si des esprits presque tournaient autour de Raymond, c’est le vertige qui s’empare de lui, qui le détruit peu à peu.

Ceux qui restent

Une disparition est toujours la pire des pertes, tant l’espoir de revoir un jour le jeune homme revenir est presque insupportable. Le film rend la présence de Raymond si forte que son absence est presque inconcevable lorsqu’il disparaît à l’image des paysages que nous avons explorés avec lui. Par un montage subtil, un jeu sur la temporalité, la présence du père et de Raymond dans les mêmes lieux semblent se superposer. C’est déroutant. Pour interpréter cette figure d’abord vigoureuse puis presque fantomatique, Stanny Coppet est excellent tant il passe de la certitude à la détresse (la faim, la douleur, la peur, la solitude) sans qu’on s’en rende compte (donc sans surjouer), à l’écran cela paraît tout à coup d’une violence inouïe. Tout se passe en 1h30 sous nos yeux, lentement puis tout à coup, le rythme s’accélère, l’homme vigoureux n’est plus qu’halètements. La vie pure est le récit d’une vie toute simple d’explorateur qui se voulait grande, mais brille par ce vide qu’elle laisse chez des parents aimants et détruits. On retrouve Aurélien Recoing dans Les Revenants, série qui étudie la perte à l’aune des sentiments, de ce qu’elle détruit chez « ceux qui restent », avec ce sens particulier de l’image commun aux deux œuvres. Raymond Maufray n’est pas un revenant mais sous les traits de Stanny Coppet et la caméra de Jérémy Banster, il imprime sa marque pour longtemps dans la tête du spectateur. Le jeune homme que l’on voit à l’écran aurait aujourd’hui 89 ans et plus aucun parent pour l’accueillir s’il revenait parmi nous.

En savoir plus sur http://www.cineseries-mag.fr/la-vie-pure-un-film-de-jeremy-banster-critique/#QCwb3BTQtxcovm2i.99