Un film tendre, familial, drôle, respectueux et même un brin mystique.

La vierge, les coptes et moi est le genre de petit film à la fois drôle, profondément humain et intelligent qui font du bien, qui réchauffe le coeur tout en actionnant les zigomatiques et en abordant un thème fort sans avoir l’air toutefois d’y toucher.

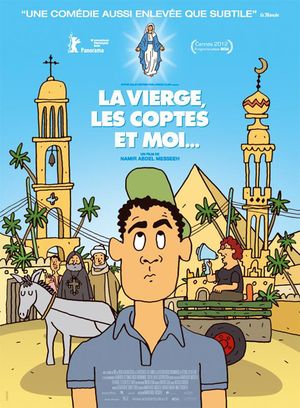

On pourrait dire qu’il est avant tout un film familial : il raconte en effet l’histoire d’un jeune réalisateur d’origine égyptienne, Namir Abdel Messeeh, qui à l’occasion d’une réunion de famille décide de retourner au bled voir les autres membres de celle-ci au prétexte de faire un film sur les apparitions de la vierge. Il est copte (une minorité chrétienne d’Egypte) mais a perdu la foi qu’il assimile à un passé enfantin et nécessairement naïf. Pas sa mère, qui elle, croit dur comme fer avoir aperçu la vierge dans cette cassette vidéo amenée par une amie pour Noël.

Après avoir obtenu des menues subventions pour son film, Namir part donc en Egypte, où il a vécu lorsqu’il était enfant, avec ce projet un peu fou de faire un film sur la vierge et ses manifestations aux fidèles, on s’amuse beaucoup de voir sa mère le supplier de ne pas filmer sa famille avec une honte et une pudeur touchantes, à l’instar de son fils fier de venir de ce milieu-là et conscient de sa chance d’avoir de la chance d’être tombé dans une famille éduquée lorsqu’il voit ses oncles mener une dure vie de labeur agricole. Au cours de ce périple filmique, on en apprend également davantage sur les différentes communautés religieuses en Egypte et les rapports qu’elles entretiennent entre elles et à la foi.

Ensuite, la question de la croyance religieuse et spirituelle est abordée avec énormément de respect et d’intelligence, même si Namir est donc d’emblée présenté en athé, même pas en sceptique. Il se contente de mener son enquête et d’interviewer les personnes croyantes ; coptes cela va sans dire mais aussi musulmans parce que ce qu’il souhaite c’est avant tout trouver des témoignages. Le fait de montrer le making-of du film dans le film lui-même (ce qui du coup nous donne le statut de complice hilare à toute cette entreprise) apporte clairement une dimension supplémentaire au côté chaleureux de ce long-métrage finalement très personnel puisqu’il raconte au travers des traditions d’un peuple méconnu, la vie du famille et le regard du réalisateur sur cette vie.

La dernière partie du film (qui correspond également à la réalisation de la dernière partie du film de Namir au sein même du film dans une délicieuse mise en abyme aussi jouissive que pertinente) vient donner un sens au projet qualifié de “débile” par sa propre mère alors même qu’elle s’y implique elle-même corps et âme. Il en reste des sourires, un sentiment de complicité énorme entre une mère et son fils au delà de leurs différences de conception et de croyance. Au fond peu importe la croyance tant qu’il y a la joie de vivre, le film montre aussi cela et si la première engendre la seconde, tant mieux.

Ainsi, s’il fallait une morale populaire pour chaque film (ce qui n’est heureusement pas le cas) celle de celui-ci pourrait être : “peu importe la vérité tant qu’il y a l’amour.”

Car on en ressort avec une sympatie certaine pour cette communauté dont on a eu la chance d’avoir un aperçu de l’intérieur pendant une centaine de minutes, mais aussi, de façon plus surprenante avec une place pour le doute : si le petit miracle se produisait finalement à notre insu, aussi inattendu qu’opportun?

Et pourquoi pas, après tout ; seul ce qui personnel est irréfutable, non?