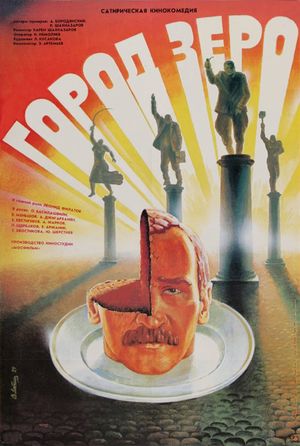

"Gorod Zero" est le deuxième film que je regarde du réalisateur - Karen Chakhnazarov - après "Le garçon de course", et je dois dire qu’il m’apparaît comme un des préférés de la fin de l’ère soviétique. Et ce, pour plusieurs raisons et interprétations que je me suis faites.

Varakin, ingénieur de profession et originaire de Moscou, se rend dans une petite ville pour régler des questions professionnelles. Une fois sur place, il comprend que son voyage ne se passera pas comme prévu. Pour le spectateur, l’ambiance est là : les rues vides, les personnages complètement décalés, une secrétaire nue que personne ne remarque, sinon Varakin. Autant de contrastes que d’étrangetés qui ne font qu’alimenter la curiosité.

Un premier temps, c’est l’absurde et le mystérieux qui se mélangent pour donner des images colorées, mais pas saturées, des jeux de lumière qui se rapprochent de l’horreur sans trop effrayer. Assez vite, le récit devient purement kafkaïen dans le centre duquel Varakin est accusé du meurtre du cuisinier Nikolaïev (à tort, vous en doutez bien.) Face à ce monde complètement décalé, qu'il est le seul à trouver étrange, le personnage principal, cherchant des issues pour fuir la ville, ne fait que s’enfoncer.

D’une manière improbable, à la recherche de la gare la plus proche, Varakin se retrouve dans un musée historique où se mélangent les illustrations de la période romaine jusqu’aux goulags de Staline, où se juxtaposent des époques différentes et des personnalités opposées. Il tente alors de passer la nuit dans une famille du village, mais là non plus il n’est pas au bout de ses surprises. La péripétie nocturne prend fin dans le bureau du procureur qui lui fait un speech patriotique face à un portrait de Lénine, si justement placé entre les deux personnages.

C’est alors que la question se pose : qui est Nikolaïev et quel est l’intérêt de son meurtre ?

La mort de Nikolaïev, emblème du Rock’n’roll de la ville, bouleverse la vie de ce Gorod-Etat que je ne peux m’empêcher de comparer à l’Union soviétique. Sorti en 1990, le tournage du film tombe en pleine perestroïka, un moment crucial dans l’histoire du pays. Dans le film, les thèmes du rock et du jazz sont abordés et ce n’est pas un hasard. D’abord, le jazz, dit "musique de traîtres", était interdit à l’époque de Staline. Plus tard, le russkij rok subissait le même sort en devenant l’emblème de la décadence.

Dans le film, l’image du rock est utilisée pour représenter l’arrivée du capitalisme. (Soulignons la présence un peu trop excessive du morceau "Swing the mood") Et comme dans toute situation de crise, il y a de ceux qui « boivent au progrès », et ceux qui « boivent à maman. » Maman - ce n’est personne d’autre que la Mère-Patrie.

Mais c’est aussi un Gorod-Etat dont les habitants sont plongés dans l’absurdité la plus totale, comme dans un vide rationnel que l’on retrouve dans Le Procès de Kafka. On se demande alors si le personnage de Varakin, dit être le fils du cuisinier (ne vous demandez plus pourquoi), ne serait-il pas la représentation même de la perestroïka ? Et cette scène de l’arbre qui s’écroule, ne serait-ce pas, en fait, le sort que subissait l’URSS à la même époque ?

Tant de questions et d’interprétations que l’on pourrait donner pour mieux savourer cette œuvre, tout comme les autres films de Chakhnazarov, qui lui valent un certain honneur dans le contexte de la perestroïka. Pour moi, il s’agit d’une œuvre rare dont il ne faut pas se priver.