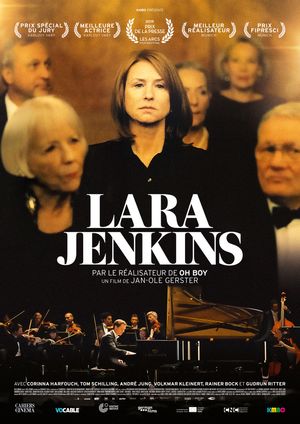

« Longtemps je me suis couché de bonne heure... » Aussi audacieux et paradoxal que Marcel Proust abordant par ces mots sa « Recherche... » et provoquant ainsi la lettre dans laquelle Gide lui opposait son refus d’accueillir son manuscrit à la NRF, Jan Ole Gerster ouvre son deuxième long-métrage sur un suicide avorté : une femme s’éveille, visiblement sans enthousiasme, au petit matin d’un jour terne. Elle ouvre sa fenêtre, qui surplombe les frondaisons d’un parc berlinois, puis en approche une chaise, sur laquelle elle grimpe. Alors qu’elle contemple le vide dans lequel elle va engouffrer celui de son existence, un coup de sonnette à la porte de son appartement la détourne de son projet et la propulse dans une intense journée, entre abîme existentiel et retour sur des questions cruciales. La grande actrice de théâtre et de cinéma, Corinna Harfouch, impressionnante, prête ses traits à cette femme qui se pose d’emblée comme au-delà du désespoir.

Avec la remarquable économie de moyens, le sens aigu du quotidien et l’effet maximal qui découle du choc de ces deux composantes et caractérise bien souvent le cinéma allemand - sans parler de l’interprétation sobre et intense des acteurs, qui ont pour mission d’éprouver, véritablement, et non de singer des émotions calibrées -, Jan Ole Gerster, réalisateur du magnifique « Oh boy » (2012), accompagne son héroïne éponyme dans une journée tout sauf anodine, en distribuant avec subtilité les informations qui projetteront un éclairage décisif sur quelques aspects essentiels de son existence.

Le spectateur s’engage non sans une certaine jubilation dans ce jeu de la « partie pour le tout », du détail qui permet d’inférer l’ensemble. Une jubilation d’autant plus certaine que le procédé était déjà à l’œuvre dans le jouissif « Oh boy », avec lequel cette nouvelle réalisation forme un singulier diptyque, articulé autour de la figure centrale du fils, joué, dans les deux cas, par l’excellent Tom Schilling. Un fils peu gâté, dans l’une et l’autre configurations, par les parents que Dame Nature a penchés sur son berceau : père distant, dans « Oh boy », dominateur et plus que parcimonieux en matière de soutien financier, malgré sa richesse affichée ; mère que l’on devine volontiers envahissante, mais tout aussi dominatrice et cassante, avare, dans « Lara Jenkins », en soutien affectif. Une anti-mère, en somme, se portant à elle-même une haine telle qu’il lui reste de quoi en faire bénéficier toute personne qui se risquerait à l’approcher, y compris son propre fils, ou sa propre mère... Sans compter les inconnus : jeune élève pianiste ou naïve violoniste amoureuse...

De l’un à l’autre film, et par-delà les différences dans le statut du fils - étudiant dilettante et désargenté, dans le premier, pianiste et compositeur reconnu, au seuil d’une gloire officialisée, dans le second -, se met en place tout un jeu d’échos subtils, de récurrences « obstinées », sur le mode de l’ostinato en musique : action resserrée sur vingt-quatre heures, déambulation dans le Berlin contemporain, importance des lieux publics - bars, commerces... -, occasions de rencontres, d’échanges fugaces, et de saynètes qui contribuent à la grande recomposition d’un tout ; jeu de répétition infiniment variée et effet d’attente déceptive, autour de la quête d’un café, dans « Oh boy », autour de la recherche de personnes auxquelles offrir une place de concert, dans ce volet féminin, qui suit, cette fois, un scénario de Blaz Kutin, et non du réalisateur lui-même.

Grâce aux clés qui ont été progressivement livrées, ce nouveau long-métrage du talentueux réalisateur allemand finit presque, dans une certaine lecture, par donner la main à un tout autre film, américain, le célèbre « Whiplash » (2014), de Damien Chazelle. En effet, on comprend finalement que tout le fiel qui habite l’héroïne et la détruit à petit feu lui a sans doute été inoculé par un pédagogue prestigieux mais sadique, fort proche du professeur de batterie magistralement incarné par J. K. Simmons. Une proximité d’autant plus grande que l’effet destructeur obtenu sur le destin d’un élève initialement doué se trouve ici doublé d’une certaine ressemblance physique entre les deux enseignants, Volkmar Kleinert pouvant évoquer, par sa classe et sa distinction potentiellement cruelle, son confrère nord-américain...

Un beau portrait de femme, au demeurant, terrible et désespéré, par la trajectoire broyée et broyante qu’il dégage. Mais Jan Ole Gerster a, quant à lui, la bonté de ne pas pulvériser tout espoir, dans l’image sur laquelle il prend congé de ses spectateurs...