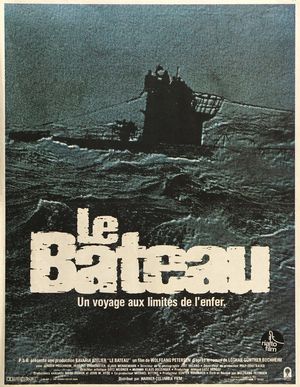

La durée est la particularité de Das Boot, film fleuve de plus de cinq heures, relatant le quotidien d’un sous-marin allemand en mission dans l’Atlantique pour couler des destroyers britanniques, durant la seconde guerre mondiale.

Une position de plusieurs jours qui verra le bateau dériver entre La Rochelle et le détroit de Gibraltar. Le cinéaste choisit de condenser cette vie à l’intérieur de ce monstre marin fait d’acier, de créer une multitude de personnages avec leurs craintes, doutes, folies, s’intéresser à la fois aux silences de cette mission dans ses moments de vide sans négliger les scènes de batailles de la répétition inévitable qu’elles suggèrent. L’originalité c’est que le film se paie le luxe de nous ennuyer poliment justement aux instants qui auraient été ailleurs des morceaux de bravoure. Le film ne cherche jamais à surprendre dans ses enchaînements et ses rebondissements, entre morts impromptus ou héroïsme lourd, gageur des films de guerre ou catastrophe. Il recherche constamment le réel, le drame par l’absurde. Le plus beau moment est justement une longue séquence silencieuse où le sous-marin venant d’échapper de peu aux tirs alliés se retrouve coincé dans les profondeurs, où la pression est immensément dangereuse, sur un banc de sable providentiel.

Le film joue donc forcément sur un principe de répétition, entre attente et mouvement immédiat pour le combat. Lorsqu’un navire ou un avion se rapproche, le sous-marin rentre sa longue vue et plonge afin de résister aux explosions provoquées par les bombes qui lui sont lâchées. J’aime cette façon de montrer ce jeu du chat et de la souris, d’une part car le film se contentera de ce huis clos, se permettant des plans extérieurs seulement lorsque ses occupants investissent la passerelle ou à travers la jumelle. Mais surtout le film se veut essentiellement immersif et n’explique donc jamais les termes extrêmement techniques employés à l’intérieur du sous-marin, un peu à la manière du vaisseau spatial dans le Sunshine de Boyle, ou plus récemment dans cette tour de la finance dans le film Margin call de J.C. Chandor. On apprend donc à connaître cette carlingue, son langage, en même temps que l’on apprend à distinguer chaque personnage, qui devient peu à peu une entité à part entière, avec une histoire à lui, au même titre que le sous-marin, monstre d’apnée, face aux oiseaux bombardiers ou aux destroyers émergés. Petersen ne fait ni héros, ni romance, ni psychologie lourde. Son film n’est que survie, à un degré différent suivant le personnage, que l’un tienne un journal quotidien lu en voix off, que l’autre envoie du courrier à sa petite amie.

Das boot c’est le côté allemand, donc nazi, mais rien de ressort de ça, on ne distingue plus ni patrie, ni hommes-courage. On détruit un destroyer parce que c’est l’ennemi et que c’est le seul moyen de survivre. On ne va pas au secours de blessés plongés dans l’eau glacée parce que c’est l’ennemi et que pour survivre dans un sous-marin il y a un quota d’hommes à ne pas dépasser. C’est la peur des uns contre la folie des autres. La fin, détachée et brève, cruelle alors qu’elle prenait la forme d’un happy-end (pas du point de vue de la guerre, uniquement du point de vue de ce groupe de personnes que l’on a appris à connaître) est l’unique ressort un peu spectaculaire du film où le retour du sous-marin, en dérive jusqu’à La Rochelle, puisque complètement lesté de carburant, est anéanti par le bombardement sans sommations des alliés et où tous les occupants du bateau périssent finalement sur la terre ferme. Peu de montées émotionnelles, pas de suspense. Le film renvoie la guerre à sa surprenante cruauté plutôt qu’à sa sauvagerie sensationnelle.