Le film est une course effrénée. En milieu étroit, fermé ou en pleine nature, en ville, de jour ou de nuit, même dans un appartement, une cellule, le film n’est rien d’autre qu’une course. Les premières images sont celles d’un homme, la quarantaine, sans doute moins, qui effectue des foulées dans une cour de prison. Ce n’est pas quelque chose d’inhabituel, non ça semble régulier, le rythme est soutenu, l’homme ne fatigue (déjà) pas, un garde l’appelle, il s’arrête puis s’apprête à rejoindre sa cellule. Là il met en marche un tapis de course, et effectue de nouvelles foulées, cette fois dans une pièce minuscule, avec comme seule lueur cette clarté de liberté qu’il ne va pas tarder à rejoindre puisqu’on apprend aussitôt qu’il sort de prison, après y avoir purgé une peine de douze ans pour braquage, mais ça nous ne le saurons que plus tard.

Johann Rettenberg pourrait réintégrer la société comme les honnêtes gens, mais il semble, au-delà du plaisir de la simple course, avoir une attirance pour ce qu’il fait de mieux, braquer des banques. Et il recommence, malgré les entrevues pompeuses de son agent de réinsertion, qui n’est finalement pas dans le même monde que lui. On peut se dire que c’est une histoire de monde, ou justement une histoire de fuite d’un monde, qui pour cet homme n’a pas de valeur, en tout cas pas suffisamment pour vivre selon les normes, et oublier les braquages mais aussi la course, puisque pendant ce temps il ne cherche pas vraiment de travail. « C’est tout ce que vaut la vie pour toi ? » lui demandera une femme qu’il rencontre, avec qui il couche, passe du temps, une connaissance de sa vie d’avant son enfermement. Mais ils n’ont pas la même définition de la vie. Au moins il lui répond à son amie, si tant est qu’on puisse l’appeler ainsi. Il ne répondra pas à cet agent de réinsertion, qui le colle aux basques, doit rendre des rapports scrupuleux et faire de lui un exemple. L’exemple c’est pourtant ce sur quoi le film (hors prison) démarre assez vite. Johann Rettenberg se place premier autrichien lors d’un marathon, il est alors adulé par le public, qui voit en lui un rachat exemplaire, après un entraînement intensif de plusieurs années entre quatre murs. Johann Rettenberg est un peu le héros d’une population, ce genre de héros que l’on crée parce qu’il sort justement des normes. Cela ne l’empêche pas de continuer à braquer des banques, comme s’il ne courait pas vers une certaine reconnaissance des autres mais une simple fierté de soi-même. Il gagne des courses, empoche du fric. Il braque des banques, empoche du fric. Puis il fou tout dans un sac en plastique sous son lit. Même l’argent n’a aucune valeur dans ce film. Il est un prétexte au danger, à une prise de risque. Au début, Johann s’enfuit en voiture avec les billets. Ensuite, il se fait plusieurs banques, puis ne fuit la police plus qu’en courrant. Il fuit la simplicité. Der räuber est donc une course, pourtant il y a finalement assez peu de tension dans cette première partie, et la mise en scène colle en ce sens parfaitement au personnage qui sait garder un calme improbable. Plus tard il y aura un premier signe. Une course effrénée qui se termine bien pour le braqueur/coureur. Mais une course où il revient de loin. Le soir, lorsqu’il rentre chez lui, il observe les fluctuations de son cœur sur un ordinateur, grâce à un capteur cardiaque qu’il porte durant toute la journée. La courbe effectue une envolée nette vers midi, on se doute qu’il s’agit du moment de cette course poursuite haletante. C’est sa seule fierté. Cette courbe insensée qui atteint de nouveaux sommets, qu’il vit comme une jouissance nouvelle. Car ce ne sont pas les rapports réguliers avec son amie qui le font transpirer, ceux-ci sont vraiment montrés mécaniquement, comme un plaisir mais pas ultime.

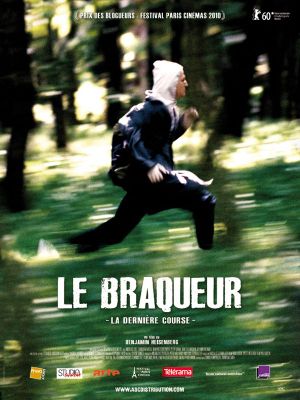

Alors, le film, au moment où l’on pouvait craindre un essoufflement, ce qui n’aurait pas été surprenant étant donné le niveau rythmique proposé, prend un nouveau départ. Il ne s’agit plus de courses à pied, au sens de l’entraînement sportif. Il ne s’agit plus de simples braquages. Non, c’est une fuite, une course, presque sans psychologie, simple course physique, quasi insoutenable. Elle démarre dans un commissariat et se terminera sur une autoroute. Benjamin Heinsenberg filme la course en quasi-temps réel. Et enfin filme l’espace, en contraste parfait avec la situation initiale. Des rues et des champs déserts, une forêt en pleine nuit puis une dernière virée automobile. Il n’y a pas de symbole juste des présences, des récurrences, des amalgames. Un rêve qui revient, où l’homme en question se voit mourir juste après un bruit assourdissant. Un marathon qui démarre aux flambeaux directement associés à cette traque policière nocturne finale dans les bois. Ces essuie-glaces qui rythment cette dernière course (sous-titre français du film) comme associés aux battements cardiaques de notre homme, souvent évoqués durant le film. Le film se termine ainsi. Il pourrait alors s’apaiser, pourtant la musique qui accompagnait le marathon de Vienne en début de film, puis un braquage un peu plus tard, retentit à nouveau, comme le témoin d’une résurrection. La sienne, celle qu’il obtenait dans le rêve de sa propre mort.