Le bon côté d'entretenir des lacunes dans le temps, c'est qu'on se réserve la possibilité de prendre de jolies claques en dépit de l'épaisseur de la carapace que l'on se construit inexorablement. De telles épiphanies après tant d'années de boulimie cinéphile, c'est aussi inattendu que rassurant. [À noter que cette remarque reste valable encore un an après son écriture...]

Un siècle plus tard, le jeu des récits encastrés fonctionne encore. Je ne sais pas s'il s'agit du premier film raconté à la première personne, au sens où l'univers qui nous est décrit est profondément déformé par la subjectivité du narrateur (un fou, qui plus est), ni s'il s'agit du premier twist de l'histoire du cinéma, mais le résultat est le même : on est totalement aspiré dans cette spirale expressionniste qui emporte tout sur son passage. On en revient d'ailleurs à la définition même de l’expressionnisme, la retranscription d'une réalité altérée par l'expression d'une subjectivité, et à la matrice du genre horrifique, avec des thématiques, des expressions, et des graphismes qui hanteront les cent années de cinéma à venir. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur de telles pépites, c'est un peu comme assister à une naissance, ou à la naissance d'une révolution.

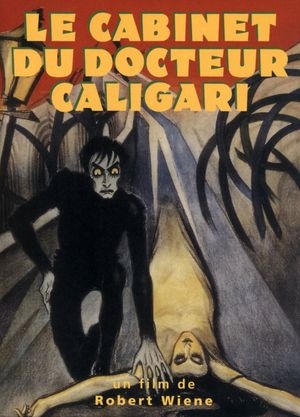

Une fois passées les cinq premières minutes du prologue lançant l'essentiel du film à travers un flashback, on pénètre dans un univers complètement cinglé, composé en grande partie de décors particulièrement oppressants signés Hermann Warm. Du sol au plafond, les surfaces sont barbouillées d'inscriptions étranges, les murs obliques offrent des perspectives abstraites et saillantes (les angles sont incroyablement aigus) évoquant une forme de cubisme dégénéré, les proportions semblent parfaitement irrationnelles... Décors que l'on peut d'ailleurs voir sous toutes leurs coutures à l'occasion de quelques entretiens avec Henri Langlois, mis en ligne par la Cinémathèque à la faveur du confinement. Cette ville en carton-pâte pourrait être d'un mauvais goût absolu, et pourtant l'ambiance angoissante tourne à plein régime. Une certaine vision de l'horreur, donc, un délire généré par un cerveau malade, ou du moins présenté comme tel : Francis, on l'apprendra plus tard, est résident d'un asile psychiatrique. Sauf que le directeur de l'établissement a les traits du docteur Caligari, le marionnettiste aux plans machiavéliques contrôlant un pauvre somnambule dans son histoire, et l'intérieur de l'asile présente les mêmes aberrations géométriques que dans son cauchemar. Cesare, la "créature" (cf Frankenstein, Nosferatu, etc.) effrayante contrôlée par Caligari, n'est en réalité qu'un simple résident discret de l'asile comme Francis. La scène où il ouvre les yeux pour la première fois a quelque chose de radicalement effrayant.

Histoire de fou racontée par un fou total ou bien par un fou dont la conscience se serait réveillée, on ne saura pas. On pourrait même y voir un simple exercice de style, pour peu qu'on ne soit pas hypnotisé par cet univers horrifique. Robert Wiene ne faisait pas l'unanimité à l'époque : Jean Cocteau dira que "Caligari est le premier pas vers une faute qui consiste à photographier platement des décors excentriques, au lieu d'obtenir des surprises par l'appareil de prise de vues". On reconnaît là le réalisateur d'Orphée, œuvre relativement peu accessible qui peut susciter une fascination similaire, bien que très différente (beaucoup moins morbide) dans son approche de l'onirisme. Mais on peut très difficilement contester au Cabinet du docteur Caligari son importance historique à l'échelle du cinéma (expressionniste, d'épouvante, et tout le reste). Et cette phrase presque finale résonne encore longtemps après que le film soit terminé : "ne le laissez pas prévenir l’avenir ou vous mourrez !".

http://je-mattarde.com/index.php?post/Le-Cabinet-du-docteur-Caligari-de-Robert-Wiene-1920