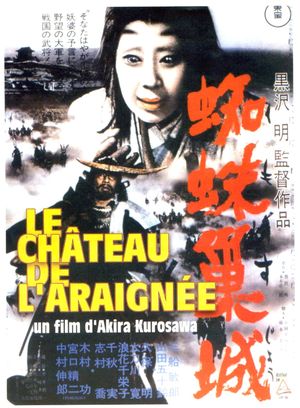

Le Château de l'araignée par Zogarok

Deux ans après son film-phare, Les Sept Samourais, Kurosawa transpose le Macbeth de Shakeaspeare dans le Japon médiéval. L’adaptation est très fidèle voir littérale, le théâtre japonais classique, ses codes et ses manières, se chargent de la forme. Le résultat tire vers le merveilleux (avec les apparitions de la sorcière) et le grand-guignol, fait rare chez Kurosawa. Ces dehors fantaisistes ne seront pas au goût de la critique mondiale : enchantée depuis 1951 avec Rashomon, elle réserve des éloges sans nuances pour l’ensemble de l’oeuvre du cinéaste et mettra plus de temps à se confondre en exaltations bruyantes pour cet opus.

En raison de cette admiration soutenue par les gardiens du temple, Le Château de l’araignée a en effet été réhabilité et relevé au rang de classique du cinéma asiatique depuis, comme tout opus de Kurosawa. Cette obstination amène les cinéphiles à répéter les mêmes louanges mal caractérisées : si le cinéma de Kurosawa est humaniste (et l’individu plus encore), Le Château de l’araignée est plutôt en dissonance là-dessus. Un humaniste se focalise-t-il sur les limites de l’Homme, en dénonce-t-il les vices avec tant d’insistance ? La foi dans l’Homme est au contraire absente et il n’y a aucune figure positive ; dans Rashomon, elle est brisée et bien plus intense, mais l’espoir et la lumière demeurent.

Il n’en est rien dans ce Château de l’araignée, même si le spectacle est beaucoup moins profond et puissant émotionnellement. Le moralisme en présence relève du bouddhisme plus que d’un quelconque humanisme. Le Château de l’Araignée est surtout une réussite esthétique, d’une grande austérité tout en reposant sur des démonstrations très brutales. Le résultat peut être captivant (surtout le début puis le dernier tiers) et assommant (surtout le second) : l’enchantement potentiel est handicapé par un développement superficiel. La précision ne fait pas tout et il faudrait plonger davantage, sinon c’est un cadavre creux qui est ausculté. Grand déballage précieux sur une étendue plate. Enfin c’est également une prouesse technique pour son temps, les séquences extérieures (souvent embrumées) étant tournées sur la montagne Fuji.

Autres films de Kurosawa :

http://www.senscritique.com/film/Rashomon/critique/25754221