Sans tomber dans la caricature du film basé sur des faits historiques qui se contente de jouer sur la corde sensible, quelques passages vaguement désagréables dans "Le Chemin de la liberté" (Rabbit-Proof Fence en VO, du nom des immenses grillages que l'Australie avait dressés entre 1901 et 1907 pour contenir une maladie contagieuse dont les lapins étaient les vecteurs) empêchent une adhésion pleine et entière au style de Phillip Noyce. Certains moments où l'on se dit qu'il aurait gagné à jouer la carte de la sobriété, comme il le fait assez souvent ici, plutôt que de chercher à puiser directement dans les glandes lacrymale du spectateur en esthétisant à outrance des séquences émotions éculées (typiquement, la scène où l'on arrache les enfants à leur mère, qui en plus d'être poussive, est assez maladroitement mis en scène).

Mais si l'on parvient à mettre ces aspects de côté une heure trente durant, "Le Chemin de la liberté" recèle quelques petites réjouissances.

La première, assez anecdotique quand on y est déjà familier, c'est cette façon de filmer le bush australien : les grands espaces hautement cinégéniques sont une toile de fond de choix pour le récit. Soit dit en passant, plus on regarde de films ayant pour cadre géographique ces environs, plus on se dit que même un tâcheron bas du front pourrait en extraire une moelle confortablement substantifique. Ici, cependant, le film présente la particularité de situer l'action autour de ce fameux grillage (il en existe trois) qui parcourait la partie Ouest de l'Australie du Nord au Sud, long de plus de 1800 kilomètres. Le but était de contenir la propagation de certaines maladies transmises par les léporidés (les lapinous). On sait aujourd'hui que ce fut un relatif échec puisque le gouvernement australien passa la vitesse supérieure dans les années 50 en inoculant la myxomatose aux lapins à l'aide de moustiques tueurs, avant que la maladie censée combattre les autres maladies n'atteigne les frontières européennes. Merci du cadeau.

Et puis il y a enfin cette façon si particulière d'insuffler l'étrange dans un récit qui n'y était a priori pas du tout prédisposé. C'est le sentiment que l'on éprouve notamment à travers la façon de filmer un petit village de rééducation forcée où sont envoyés les enfants aborigènes, et ce personnage mystérieux de Moodoo, un aborigène aux allures de chasseur employé par les Blancs, interprété par David Gulpilil (acteur récurrent chez Rolf de Heer, John Hillcoat, et les deux réalisateurs cités après). On n'est pas chez Peter Weir ou Nicolas Roeg, mais pas si loin.

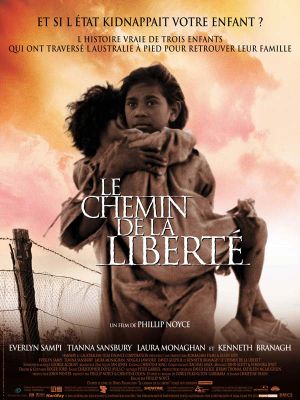

Mais le cœur du film, c'est bien sûr la question aborigène abordée sous l'angle des "stolen generations", ces enfants métis que les politiques eugénistes retiraient à leurs parents pour les former comme ménagères et les marier à des Blancs. Le but avoué était à terme d'éradiquer toute trace de sang aborigène du patrimoine génétique australien, par absorption, par dilution. Dresser une barrière contre ce peuple autochtone à l'image de celle dressée contre les lapins. Noyce, malheureusement, préfère mettre l'accent sur les aspects "drame familial" et rate le coche quand il s'agit de détailler les enjeux d'une telle politique raciale (Kenneth Branagh flirte dangereusement avec la caricature, et Jason Clarke se contente de son petit rôle de larbin du système). Maigre compensation, les trois enfants en fuite, Molly, Gracie et Daisy, interprétées par de jeunes actrices aborigènes non-professionnelles, rétablissent un certain équilibre en matière de sobriété et de puissance évocatrice.

[Avis brut #33]