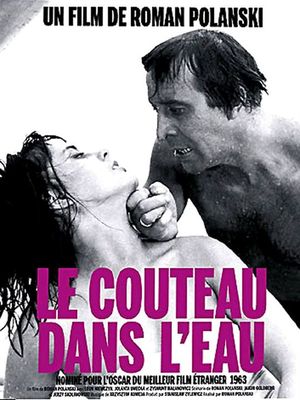

Sur bien des points, le premier film de Polanski peut être rattaché à la Nouvelle Vague. Sur un scénario de Jerry Skolimosvksi, il exploite tous les thèmes alors en vogue : une intrigue aussi réduite que ses moyens, un triangle qui joue sur l’amour, la provocation et la rivalité, et l’expérience illusoire de la liberté en matière de comportement libertin.

Rivé à une virée en voilier, le récit explore le ressort connu de l’arrivée de l’inconnu dans un foyer intime : le jeune homme, crâne et charmeur, pourrait rappeler les velléités d’un Delon dans Plein Soleil. Le thriller sera moins marqué, parce que placé sous le signe du cynisme et de la désillusion : ici, personne n’est dupe, ou du moins, tout le monde prétend être lucide. A tour de rôle, chacun dominera la partie : le mari par son âge, son expérience et sa richesse, le jeune par son magnétisme sexuel et sa provocation, et la femme enfin, qui passera du rôle de bobonne à celle de maitresse de cérémonie.

Si les échanges patinent un peu par moments, et que le voilier fait à juste titre du sur place faute de vent, Polanski semble l’assumer pleinement. Sur bien des points, Le couteau dans l’eau (un titre aux promesses qui semblent tout droit sorties de la fameuse citation de Tchekhov et de son fusil) est un film sur le suspens. Cette virée en bateau, hors du temps, sur une surface lisse, cet espace de liberté où l’on se permet d’accueillir un étranger, et jusqu’au final déterminant, tout indique un état des choses suspendu. Par bien des points, l’étrangeté de cette situation rappelle La Dame de Shanghai lors des séquences de triangle amoureux sur le voilier. Les très belles images de navigation en attestent elles-mêmes : c’est dans le silence, sur les cordages, dans les prises de vues en plongée depuis le mat, ou accroché à la structure et faisant sembler de marcher sur l’eau que le jeune protagoniste est le plus serein. Les relations humaines, la reprise du dialogue et les enjeux de pouvoir ou de séduction ne seront là que pour empeser le tout. C’est donc le même principe que pour le couple insulaire de Cul de sac : une illusoire liberté, un retrait du monde qui ne va faire qu’exacerber la médiocrité qui fait de nous les individus tristement humains que nous sommes.

Roman Polanski est ici encore un peu timoré. Certes, le motif timide du couteau ou une partie de strip-pocker laissent entendre des dérives. Mais tout reste ici symbolique, à l’image de la possible disparition du jeune homme, que l’épouse laisse croire un temps à son mari : il s’agit de déterminer, sous forme de mise à l’épreuve, ce dont les individus sont capables, sans pour autant prendre parti : le final, lui-même suspendu sur un carrefour, laisse les choses en plan. Il faudra attendre les films suivants pour que Polanski décide quelle voie choisir, et elle sera assez radicale.