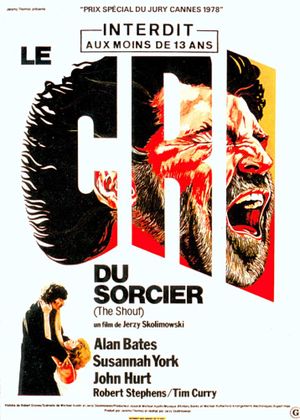

Skolimowski, c’est le type dont tu prends un film avec l’assurance de passer un moment particulier, qui ne te laissera de toute façon pas indifférent. Qu’il visite les émois adolescents sur fond de piscine londonienne dans Deep End, la passion pour les rallyes de JP Léaud dans Le Départ ou la folle échappée d’un terroriste en territoire hostile dans Essential Killing, il pose à chaque fois un regard radical sur son sujet, sans concession et au profit d’une expérience singulière.

C’est la sorcellerie qui l’intéresse sur cet opus, où il est question d’un homme s’incrustant chez un couple après, selon ses dires, avoir appris chez les aborigènes des pratiques de magie noire. Le premier plan, sur cette étendue lunaire de sable, ainsi que cette incursion, rappellent au préalable l’intrigue et le final du Théorème de Pasolini. Mais ici, on parlera moins : c’est bien l’image qui se charge de générer l’inquiétante étrangeté. Eclaté sur la temporalité, le récit dérange les repères traditionnels de la narration, et navigue entre plusieurs époques qu’on a du mal à ressouder avant les dernières minutes.

Certes, la progression du mal et la possession des personnages constitue une intrigue qui lorgne du côté de Polanski (Le Locataire, ou Répulsion), mais ce n’est pas sur ce point névralgique que Skolimowski se concentre : l’atmosphère va se construire par deux éléments majeurs, le son et l’image. Le métier du protagoniste, un musicien expérimental, occasionne une recherche acharnée sur des sons nouveaux, dont on nous donne pas mal d’aperçus, autant de cercle concentriques autour du son ultime, le fameux cri qui a le pouvoir de tuer. De la même manière, l’exploration des espaces génère une angoisse tout à fait prégnante : le cadrage des intérieurs, souvent des couloirs démesurés ou des encadrements de portes très colorés (échos aux expériences visuelles de Deep End) alterne avec des prises de vues vastes et splendides de la côte anglaise, où l’on s’effondre dans les dunes, recherche l’âme des proches dans les cailloux enfouis sous le sable, ou brûle sous la foudre punitive.

Si Le cri du Sorcier ne provoque pas la peur qu’on pouvait nous promettre, moins efficace que Polanski sur le même terrain, c’est probablement de la volonté même du réalisateur, qui brise souvent la linéarité et l’aspect hypnotique de certaines séquences par une variété étrange des tons : ces ruptures nous poussent régulièrement à changer de points de vue, alternant entre les complices, voire les victimes de la sorcellerie ou ses observateurs lucides d’une maladie mentale.

De ce déséquilibre surgit un autre malaise, bien plus insidieux, et finalement très malin : celui de la porosité des genres, et de la singularité d’un univers, propre à ce réalisateur hors norme.

(6.5/10)